声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

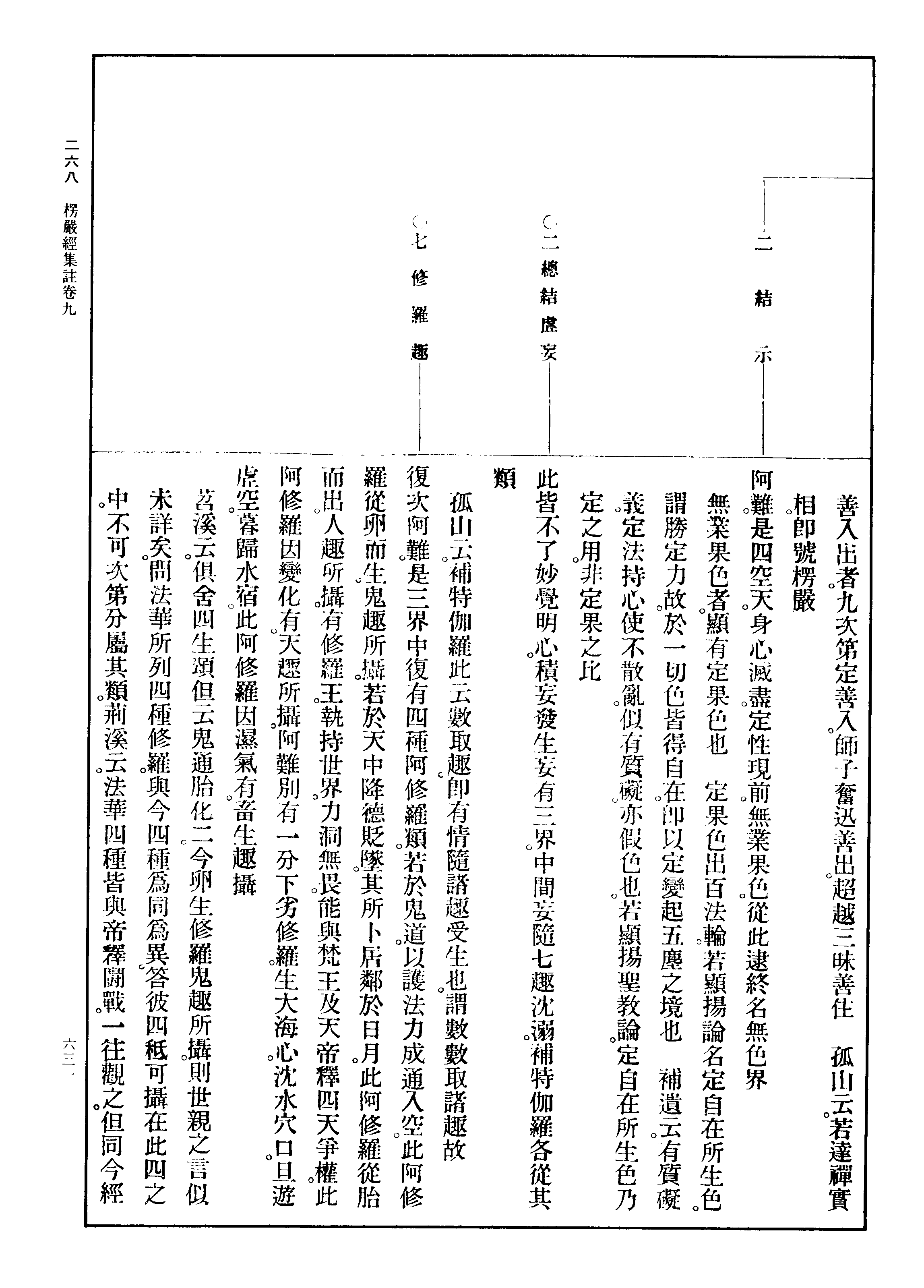

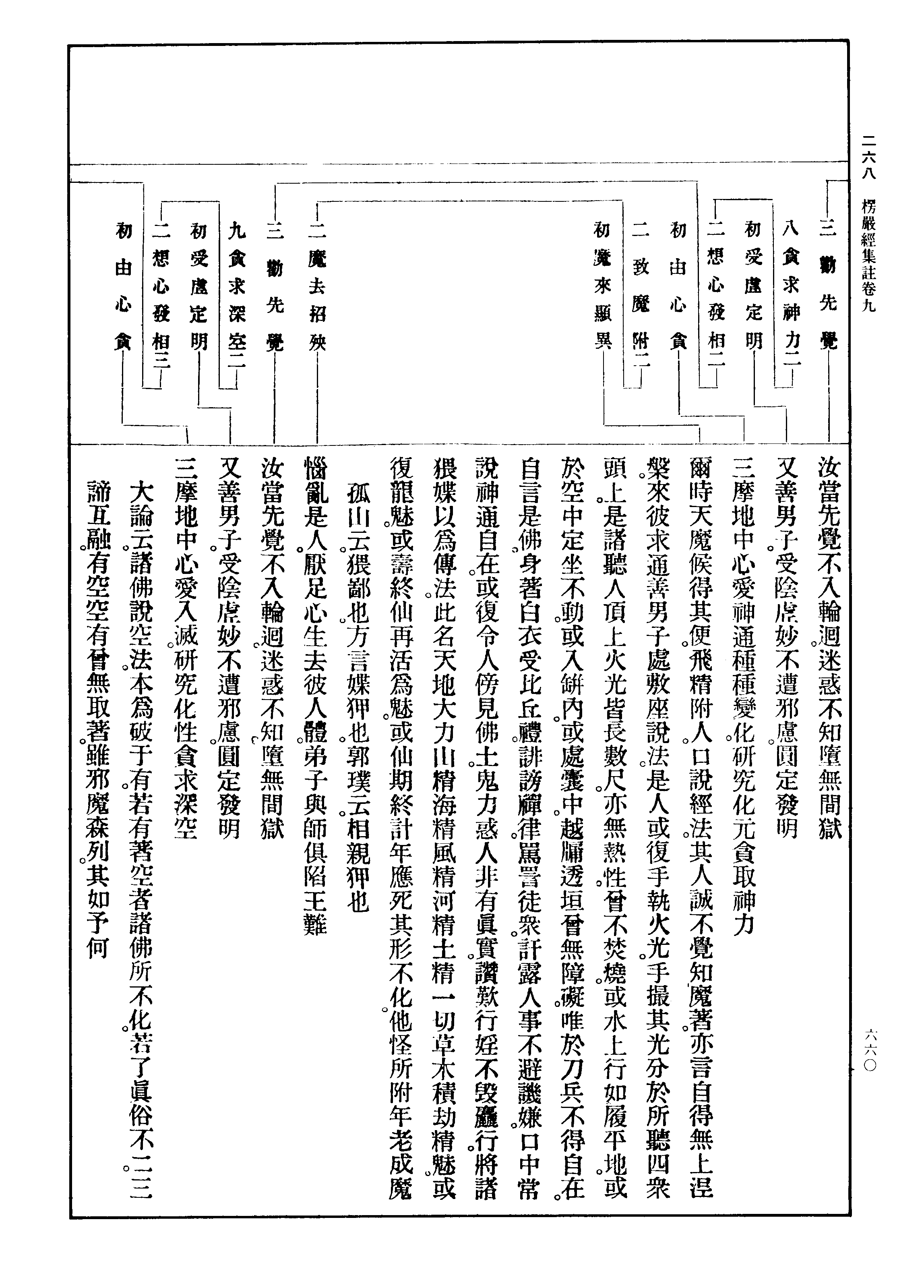

卷九 第 617a 页

大佛顶如来密因修證了义诸菩萨万行首楞严经卷第九

一名中印度那兰陀道场经于灌顶部录出别行

大唐神龙元年岁次乙巳五月二十三日

天竺沙门般剌密帝于广州制止道场译

乌苌国沙门弥伽释迦译语

菩萨戒弟子前正议大夫同中书门下平章事清河房融笔受

赵宋桐洲沙门思坦集注

明石盂后学比丘慧基重校订

明巡视漕河监察御史长安霍达参阅锓

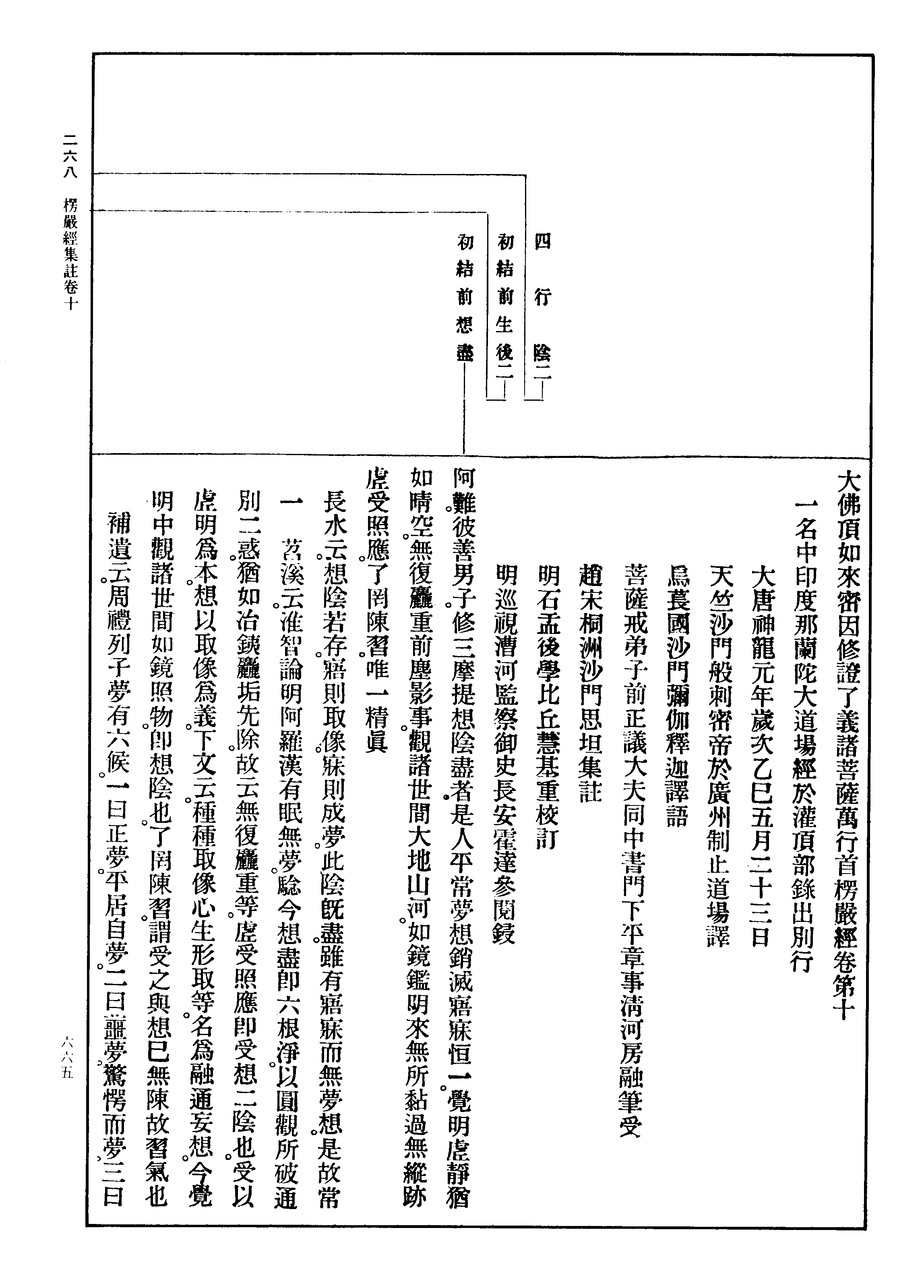

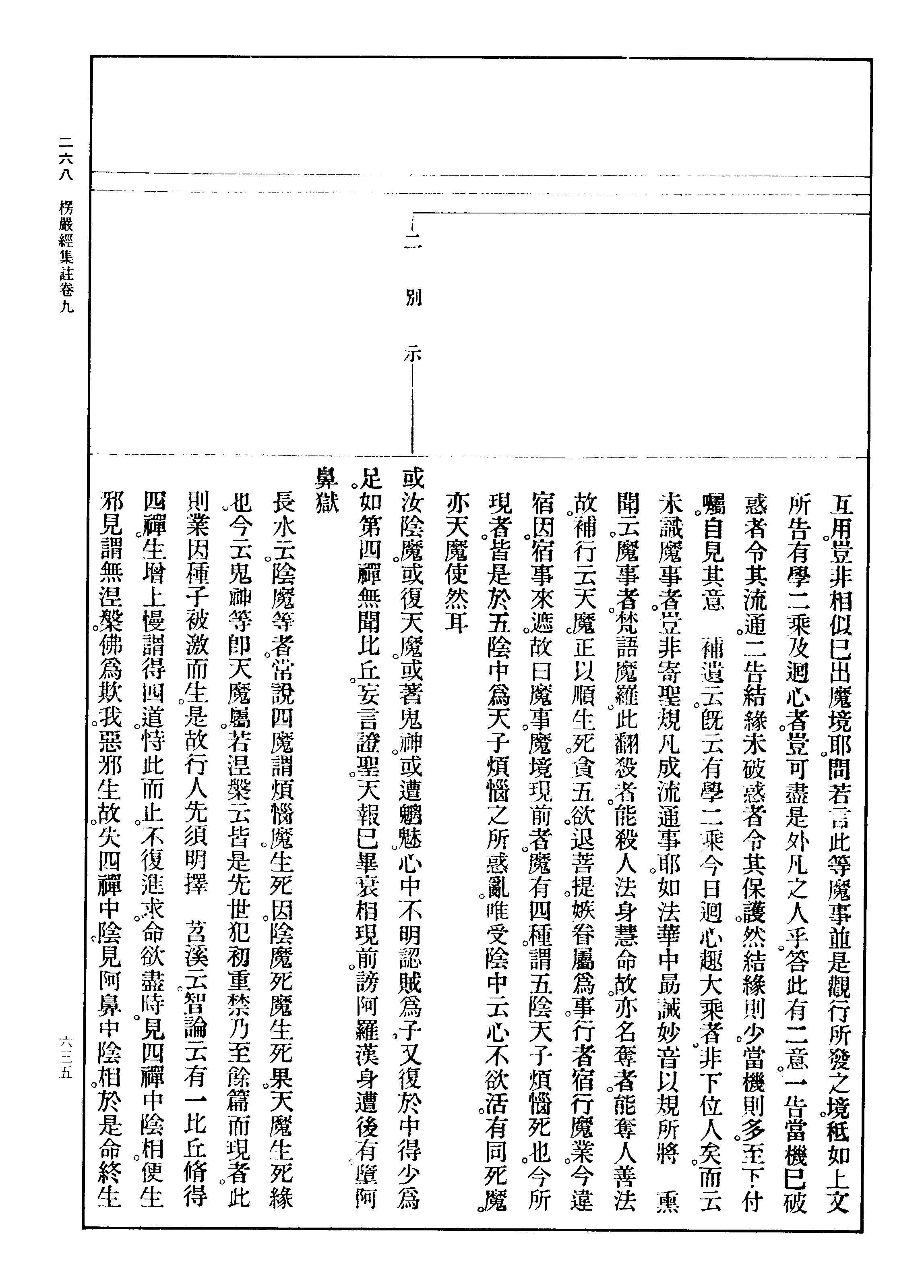

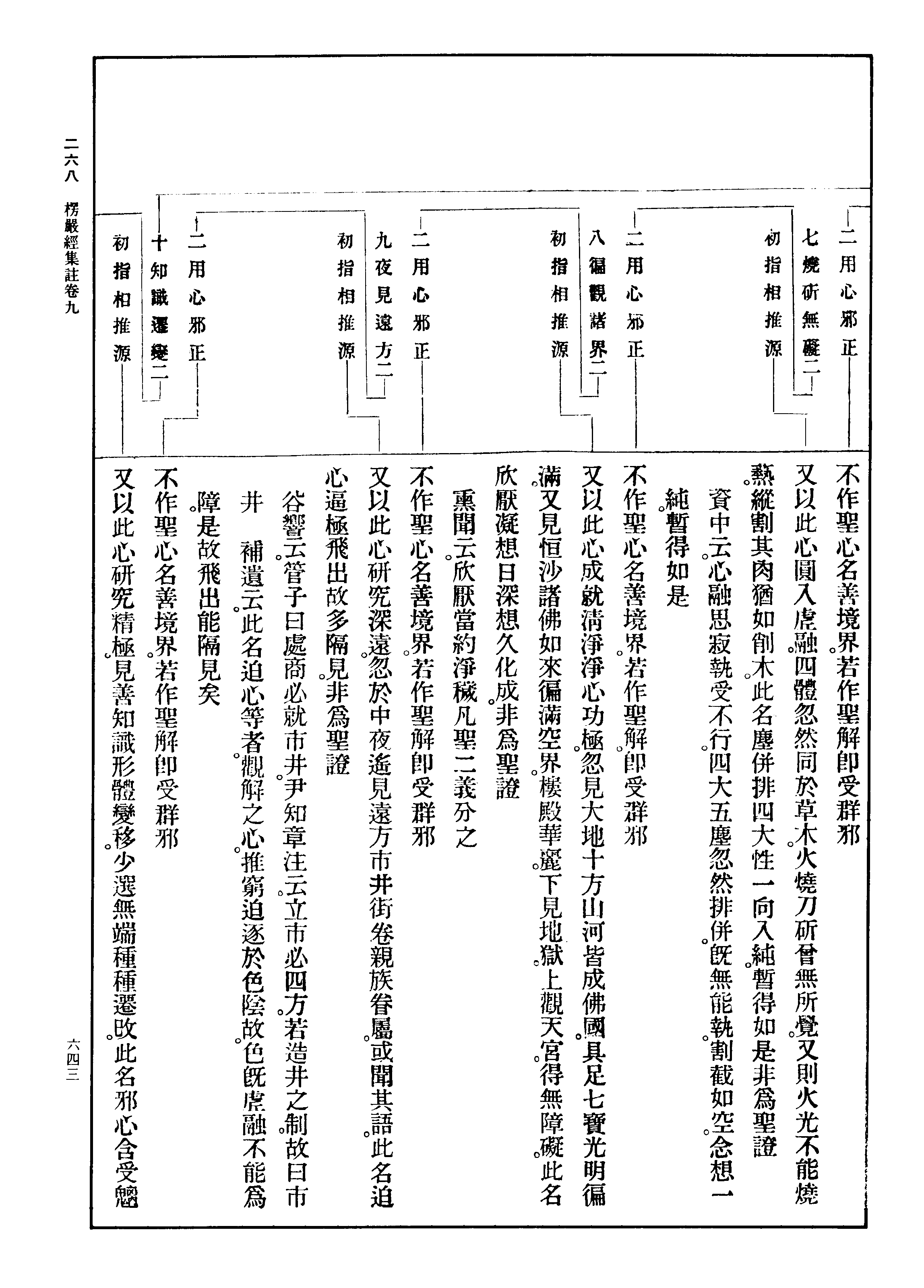

「阿难。世间一切所修心人。不假禅那无有智慧。但能执身不行淫欲。若行若坐想

念俱无。爱染不生无留欲界。是人应念身为梵侣。如是一类名梵众天。」

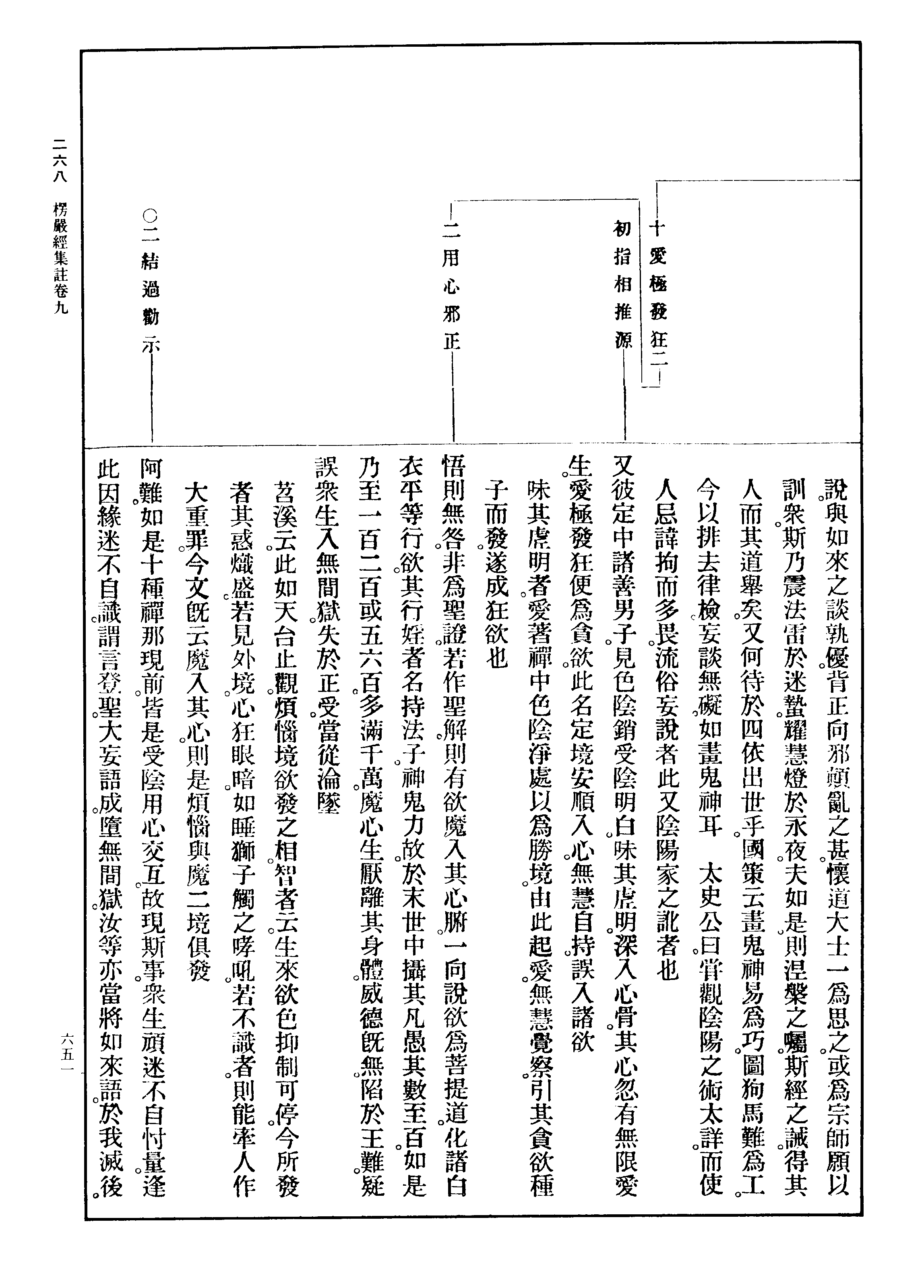

【资中云。不假禅那无有智慧者。统明修行皆假禅定后发智慧。定慧均等方称

静虑。此释禅那之总名也。若行若坐想念不生者。欲爱初尽净相现前。味此而

生。名为梵众。即凡夫所修六行伏惑之相也。

手鉴云。六行事观者。谓是凡夫

起世间道伏惑之行相也。故俱舍论云。世道缘何作何行相。颂曰。世无间解脱。

如次缘下上。作粗苦障行及净妙离三。论曰。世俗无间及解脱道。如次能缘下

地上地为粗苦障及净妙离。谓无间道。缘自次下诸有漏法作粗苦障。三行相

中随一行相。若诸解脱道。缘彼次上诸有漏法作净妙离。三行相中随一行相。

一名中印度那兰陀道场经于灌顶部录出别行

大唐神龙元年岁次乙巳五月二十三日

天竺沙门般剌密帝于广州制止道场译

乌苌国沙门弥伽释迦译语

菩萨戒弟子前正议大夫同中书门下平章事清河房融笔受

赵宋桐洲沙门思坦集注

明石盂后学比丘慧基重校订

明巡视漕河监察御史长安霍达参阅锓

「阿难。世间一切所修心人。不假禅那无有智慧。但能执身不行淫欲。若行若坐想

念俱无。爱染不生无留欲界。是人应念身为梵侣。如是一类名梵众天。」

【资中云。不假禅那无有智慧者。统明修行皆假禅定后发智慧。定慧均等方称

静虑。此释禅那之总名也。若行若坐想念不生者。欲爱初尽净相现前。味此而

生。名为梵众。即凡夫所修六行伏惑之相也。

手鉴云。六行事观者。谓是凡夫

起世间道伏惑之行相也。故俱舍论云。世道缘何作何行相。颂曰。世无间解脱。

如次缘下上。作粗苦障行及净妙离三。论曰。世俗无间及解脱道。如次能缘下

地上地为粗苦障及净妙离。谓无间道。缘自次下诸有漏法作粗苦障。三行相

中随一行相。若诸解脱道。缘彼次上诸有漏法作净妙离。三行相中随一行相。

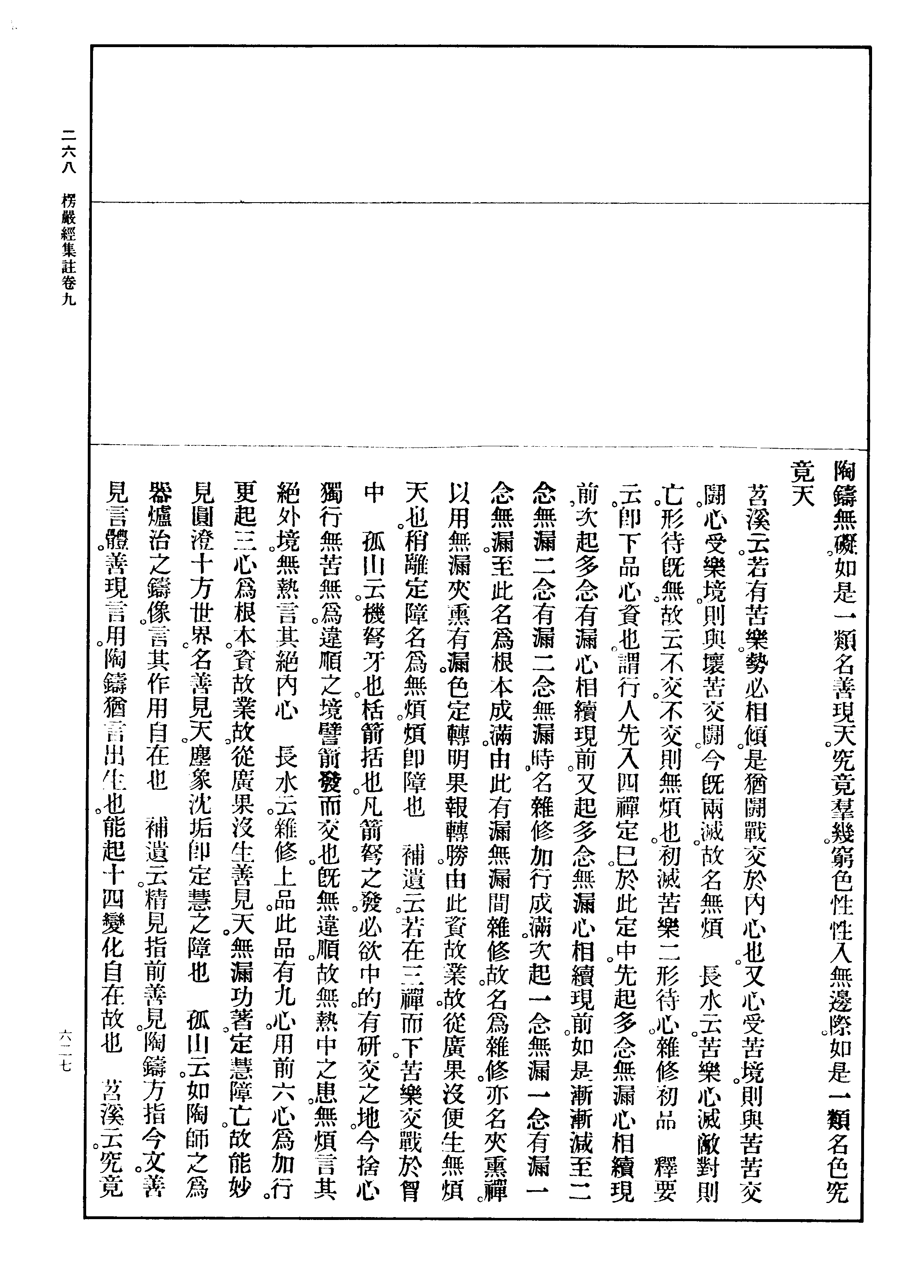

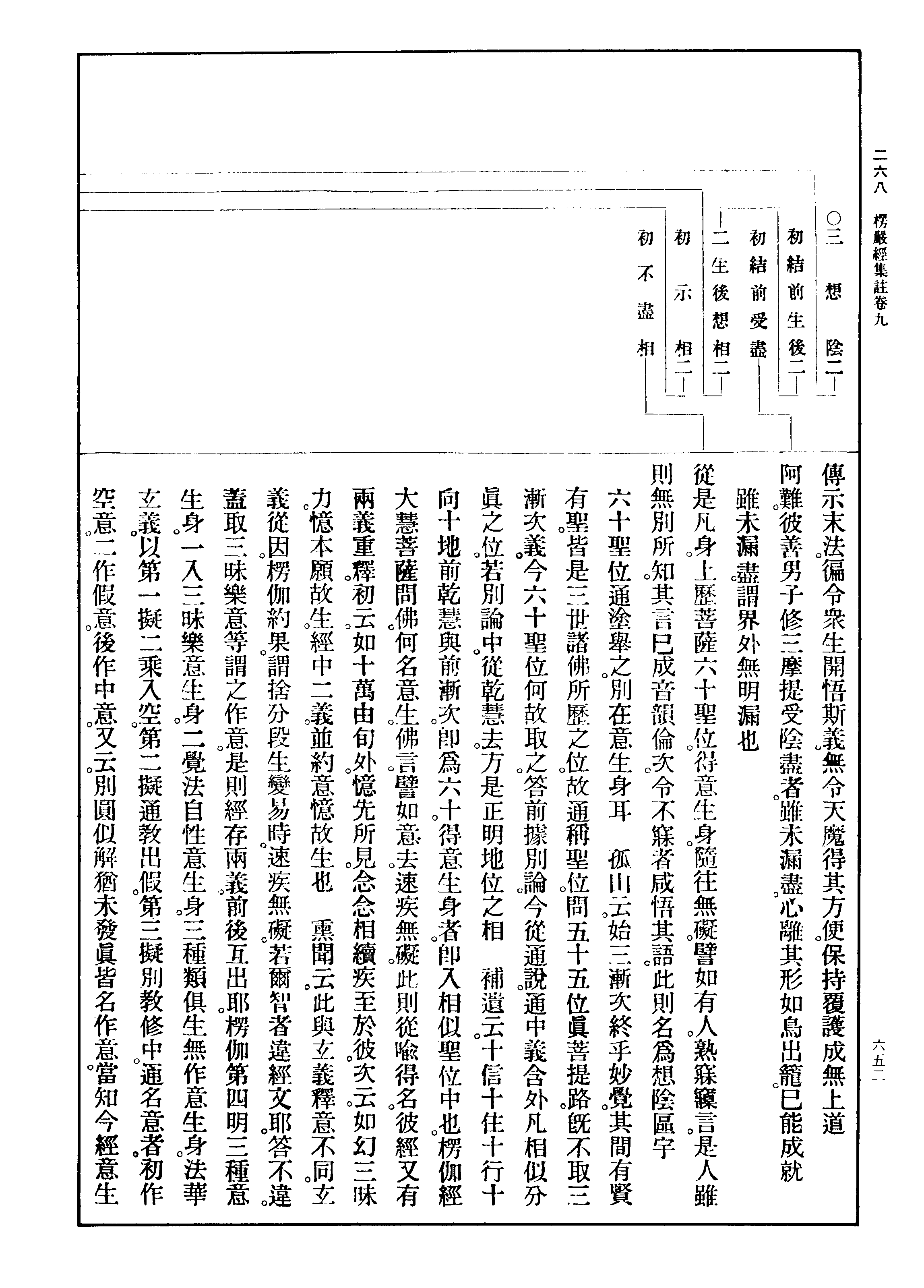

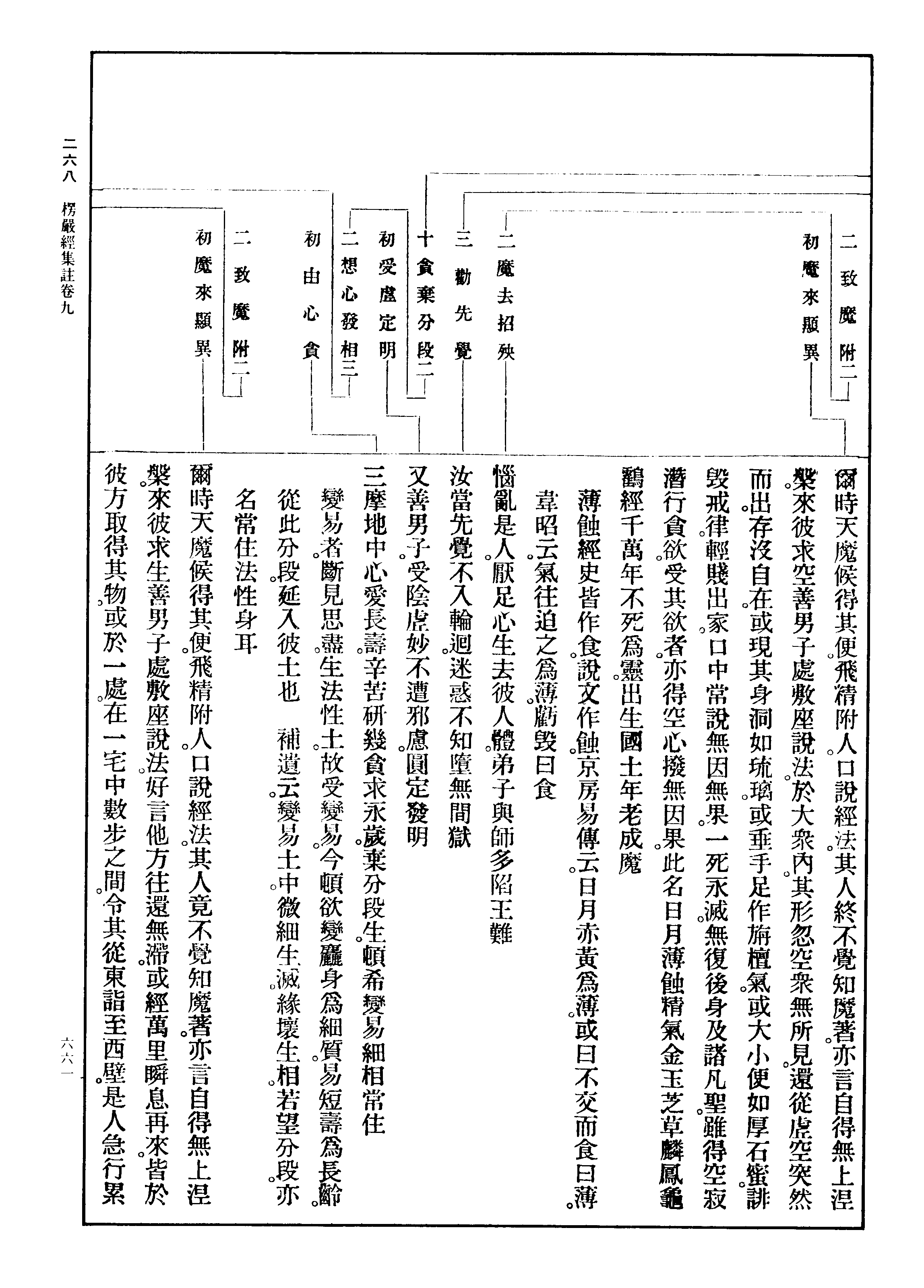

卷九 第 618a 页 X11-0618.png

非寂静故粗。非美妙故苦。非出离故障。净妙离三翻此应知。谓若精进。作此六

非寂静故粗。非美妙故苦。非出离故障。净妙离三翻此应知。谓若精进。作此六行断结之道。伏却下地烦恼。命终即受上二界生。又六行忻厌各三。若所忻厌

体。则随何地各各不同。如欲恶不善。为初禅所厌。寻伺为二禅所厌。乃至无所

有寂然而住为有顶所厌。如次欣上。亦例可知。又初禅为下未至地心所欣。为

净妙离。为他二禅近分地心所厌。为粗苦障。则欲界法唯是所厌非欣。有顶地

法唯是所欣非厌。中间地法通可厌可欣。

携李云。言不假者。但约不修无漏

定慧为言。馀同六行。

补遗云。执身戒也。行坐无定念也。】

「欲习既除。离欲心现。于诸律仪爱乐随顺。是人应时能行梵德。如是一类名梵辅

天。」

【孤山云。内定外戒倍胜于前。故能行梵德。为王辅弼也。

补遗云。欲习既除。名

伏为除也。离欲心现初禅发也。以初禅九品。故次第发也。】

「身心妙圆威仪不缺。清净禁戒。加以明悟。是人应时能统梵众为大梵王。如是一

类名大梵天。」

【手鉴云。如佛地论云离欲寂静故名为梵。具云梵摩。此云清洁寂静。谓创离欲

染。故名清洁。得根本定。名为寂静。貌如童子。身白银色。衣黄金衣。禅悦为食。是

娑婆世界主也。

孤山云。以上之三天不显言修禅。唯言持戒者。盖此经扶律

以励未来故。

资中云。俱舍论。明大梵天威德光明独一而住。无寻唯伺。定力

所感。下二天具有寻伺。

熏闻云。论明三摩地有三种。一有寻伺。谓初禅及未

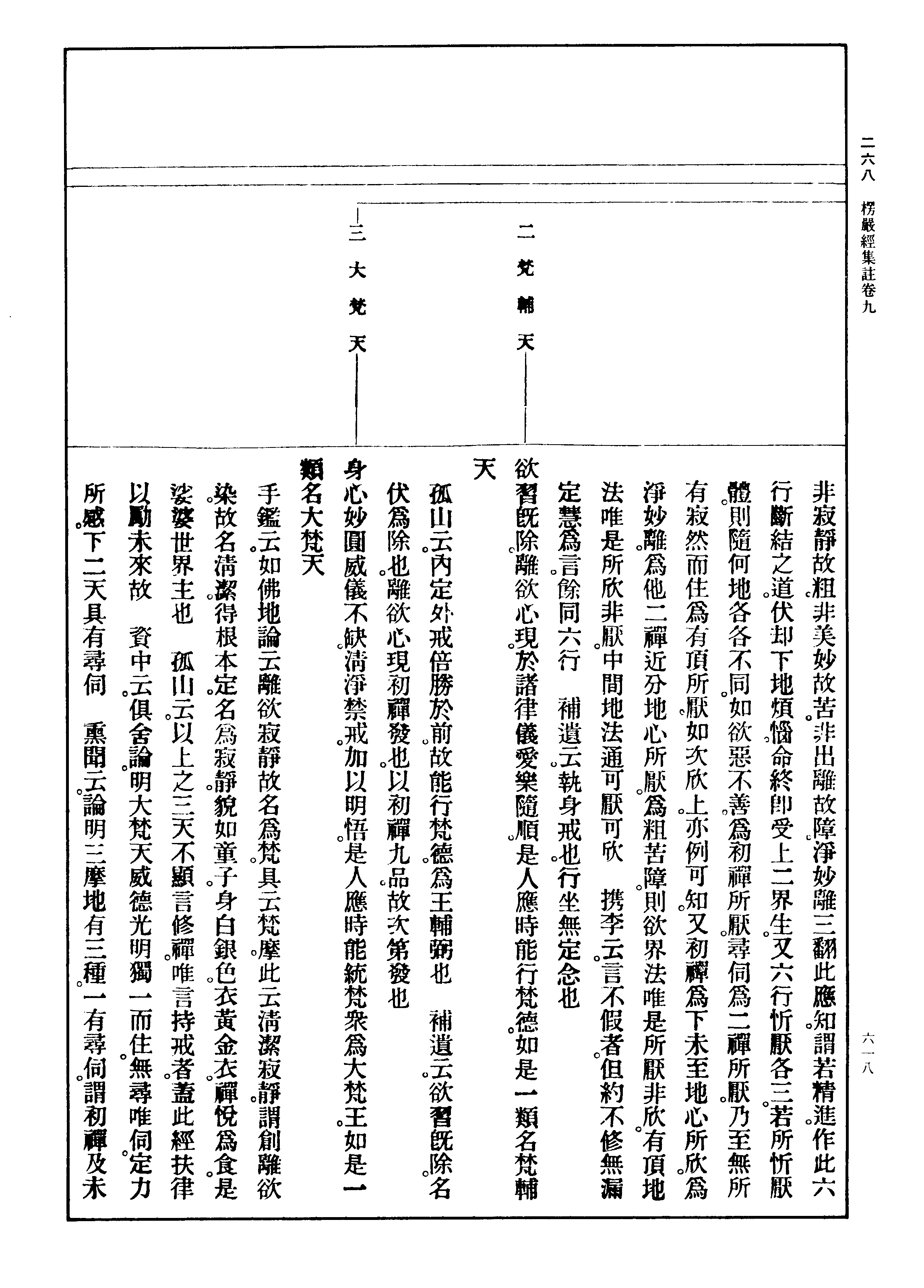

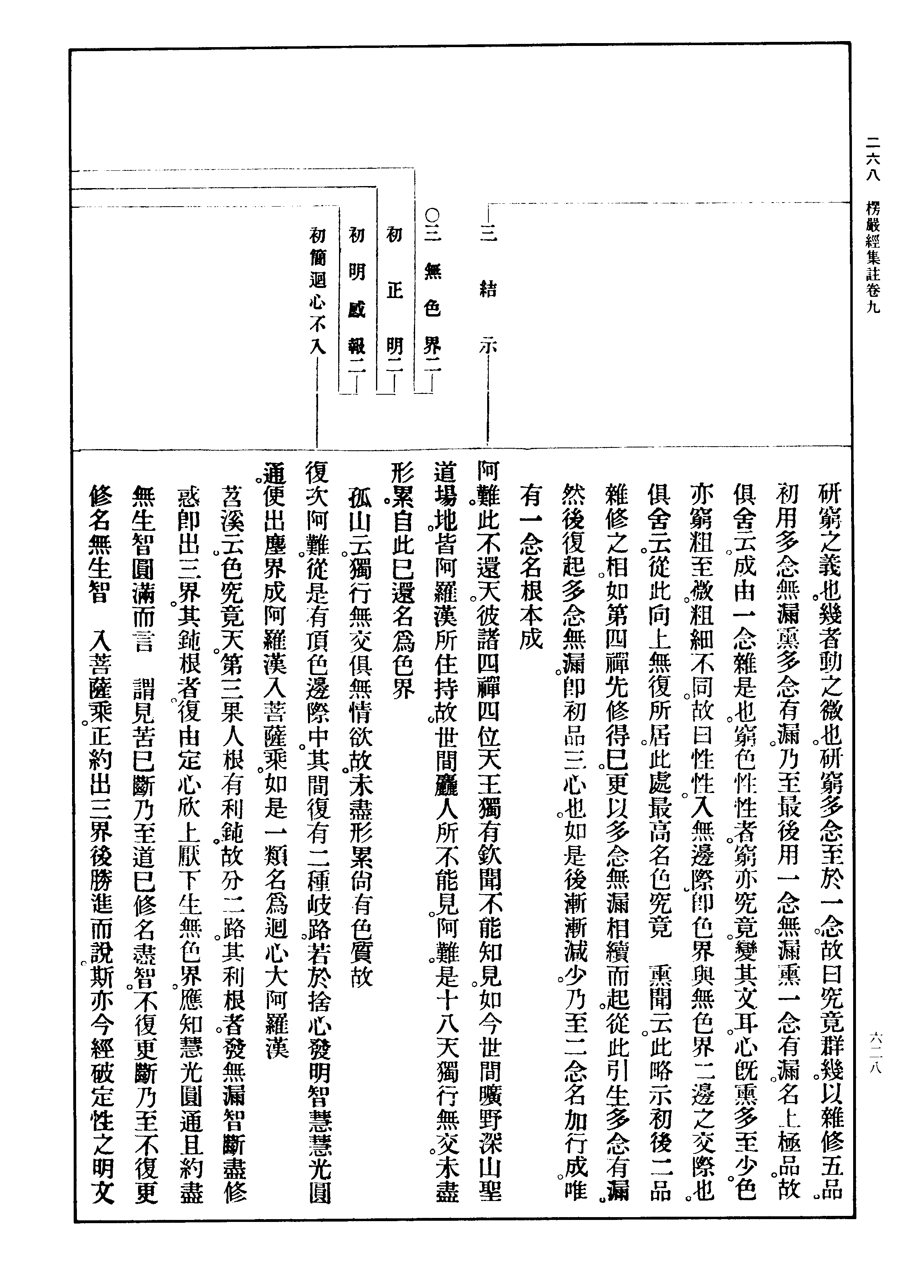

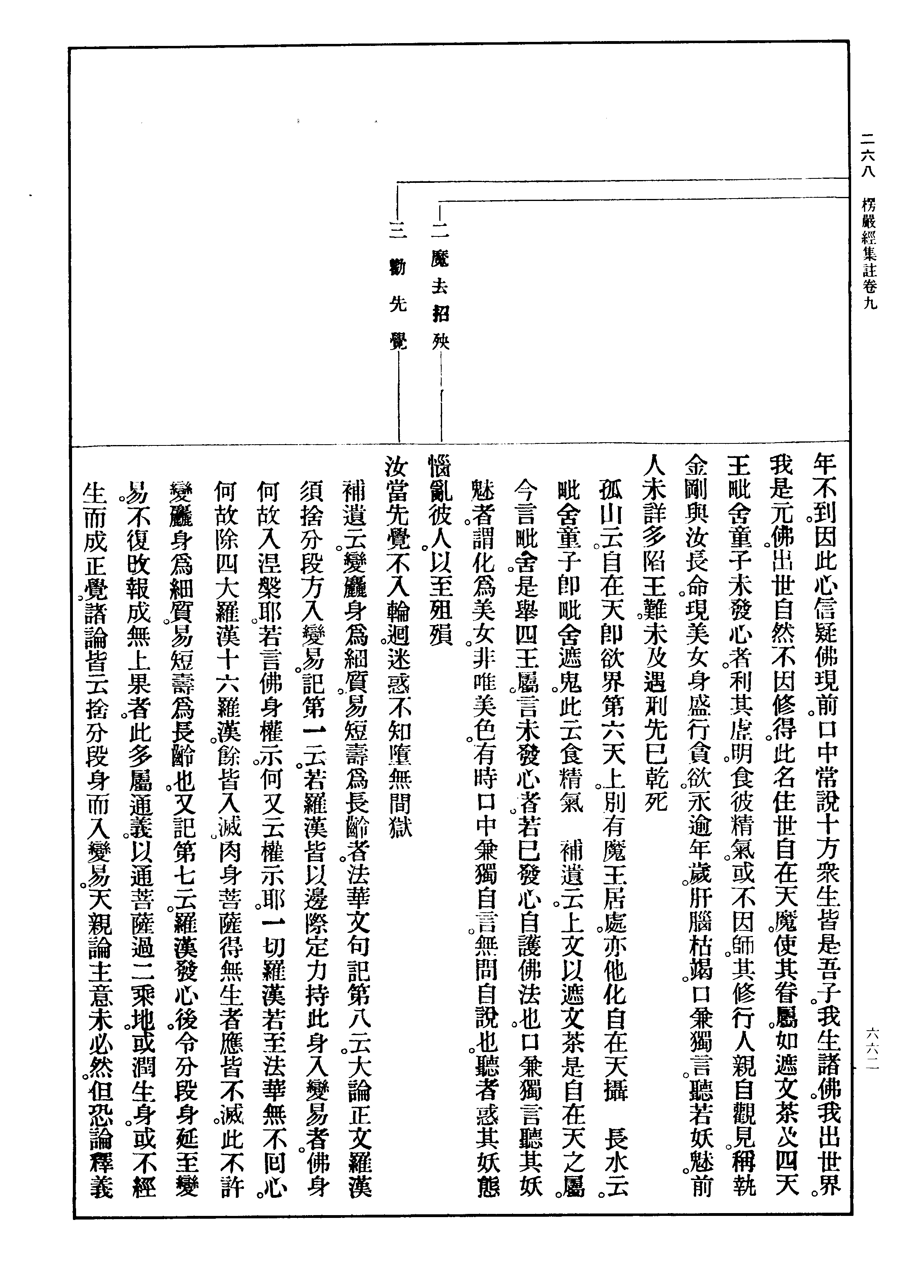

卷九 第 619a 页 X11-0619.png

至定也。二无寻唯伺。谓中间禅。三无寻无伺。谓二禅近分乃至非想等。今大梵

至定也。二无寻唯伺。谓中间禅。三无寻无伺。谓二禅近分乃至非想等。今大梵天即中间定力所感。

补遗云。资中引俱舍言大梵天是无寻唯伺者。当是初

禅大梵进修中间言之耳。若就初禅。只是有寻有伺也。

又劫末后去。劫成先

来。外道不测。故执为常也。

熏闻云。證真言。劫初成时梵王先生。犹住一劫未

有梵侣。后起念云。愿诸有情来生此处。作是念巳梵子即生。外道不测。便执梵

王是常梵子无常。

手鉴云。然一切外人所计不过二天。一谓摩醯首罗。二谓

毗纽摩醯首罗。此云大自在。色界顶天。三目八臂。骑白牛。执白拂。有大威力。能

倾覆世界。世皆尊之以为化本。毗纽此翻遍胜。亦云遍净。俱舍云。是第三禅顶。

有云欲界之极。大论云。遍净天者四臂。捉贝。持轮。骑金翅鸟。有大神力。而多恚

害。时人畏威遂加尊敬。劫初千头少一。二十四手。化生水上。脐中有千叶莲华。

华中有光。光如万日俱照。梵王因此下生。念言何故空无众生。作是念时。他方

世界众生应生此者。有八天子。忽然化生。八天子是众生之父母。梵王是八天

子之父母。毗纽是梵王之父母。此皆远推根本也。譬喻经云。诸外人计梵王生

四姓。口生婆罗门。臂生刹帝利。胁生毗舍。足生首陀。中含长含亦更有说。皆名

同少异。法华亦权指云。梵王是一切众生之父。亦远推本而言也。

荆公云。梵

此言净。然华严经有净行品。又有梵行品。如天净乃名为梵。】

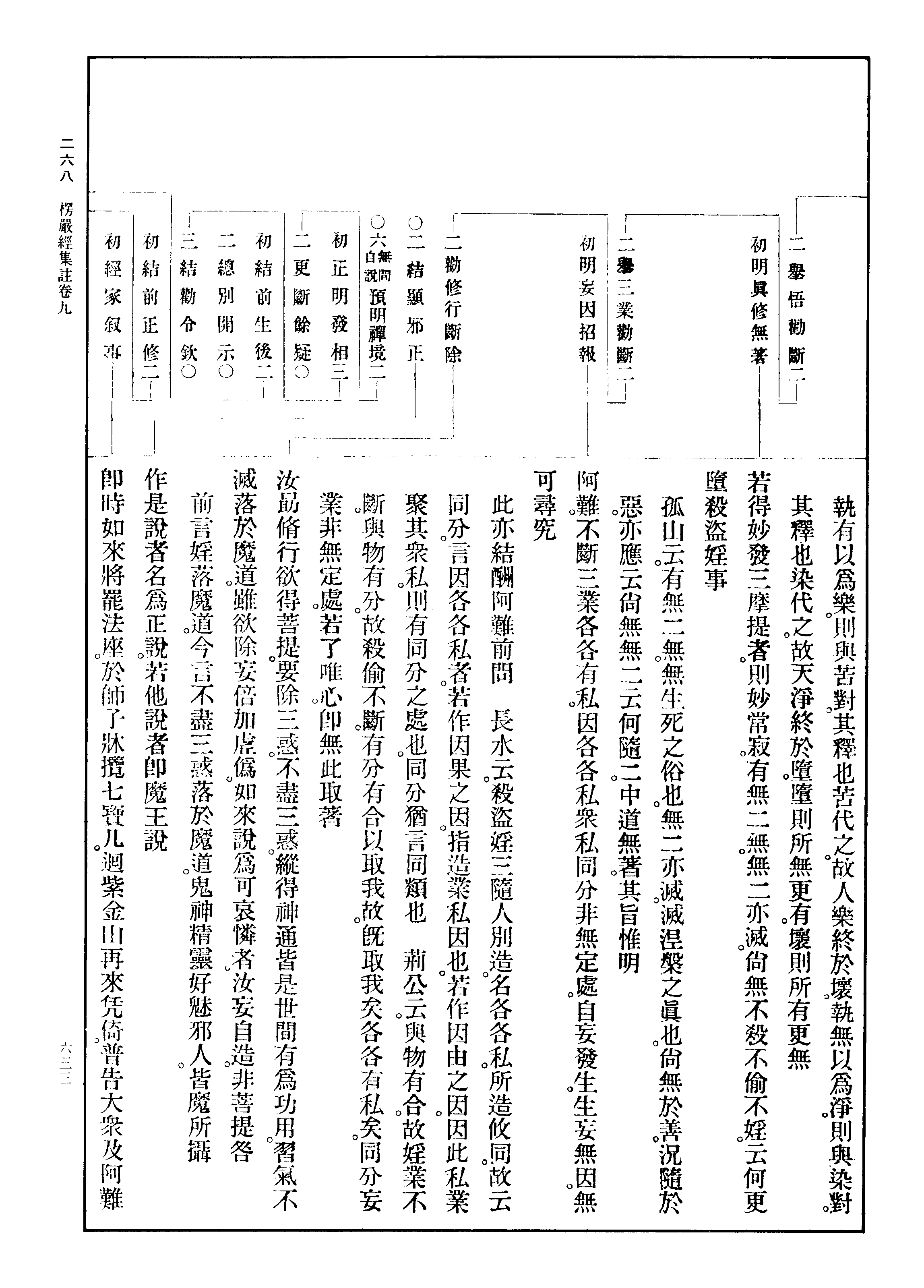

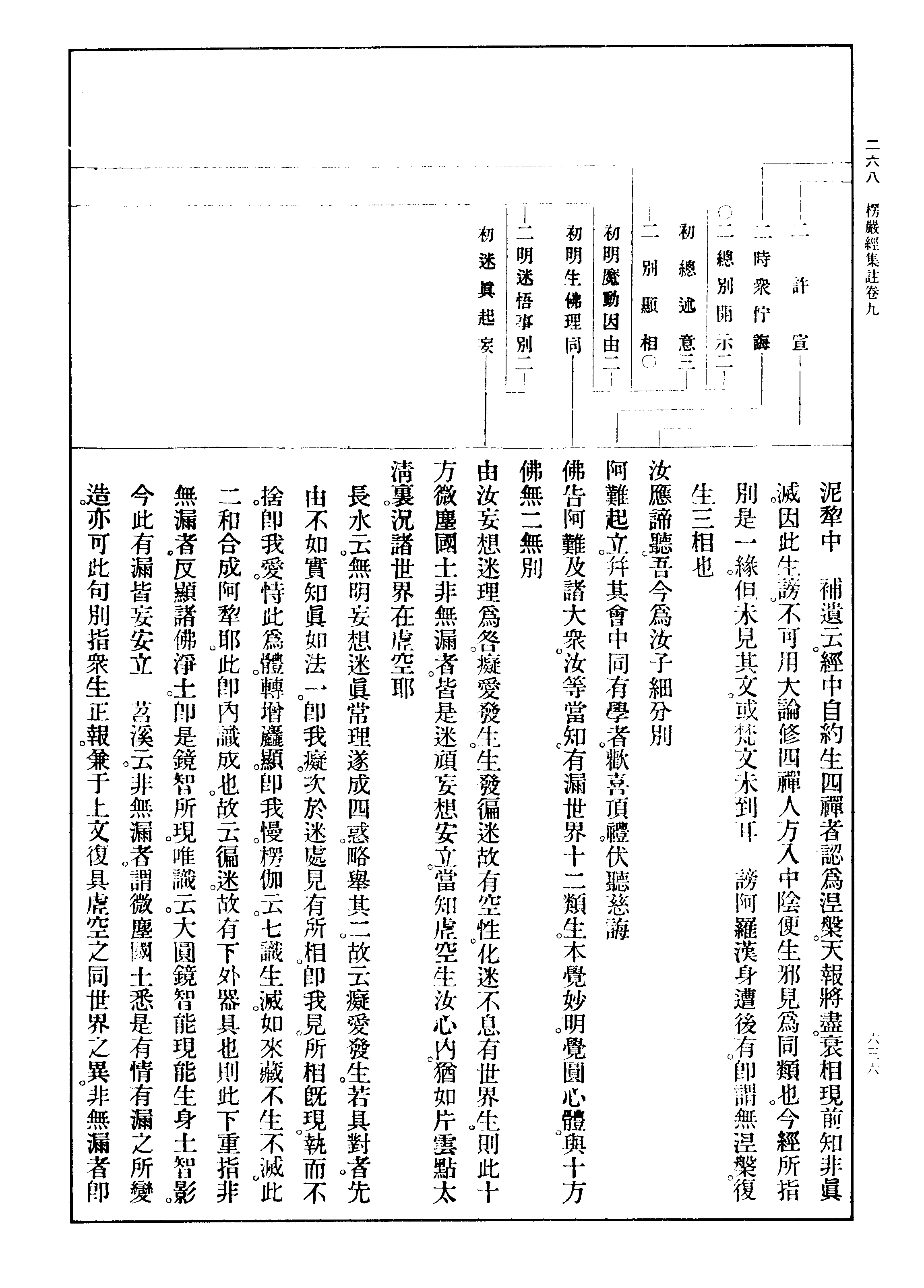

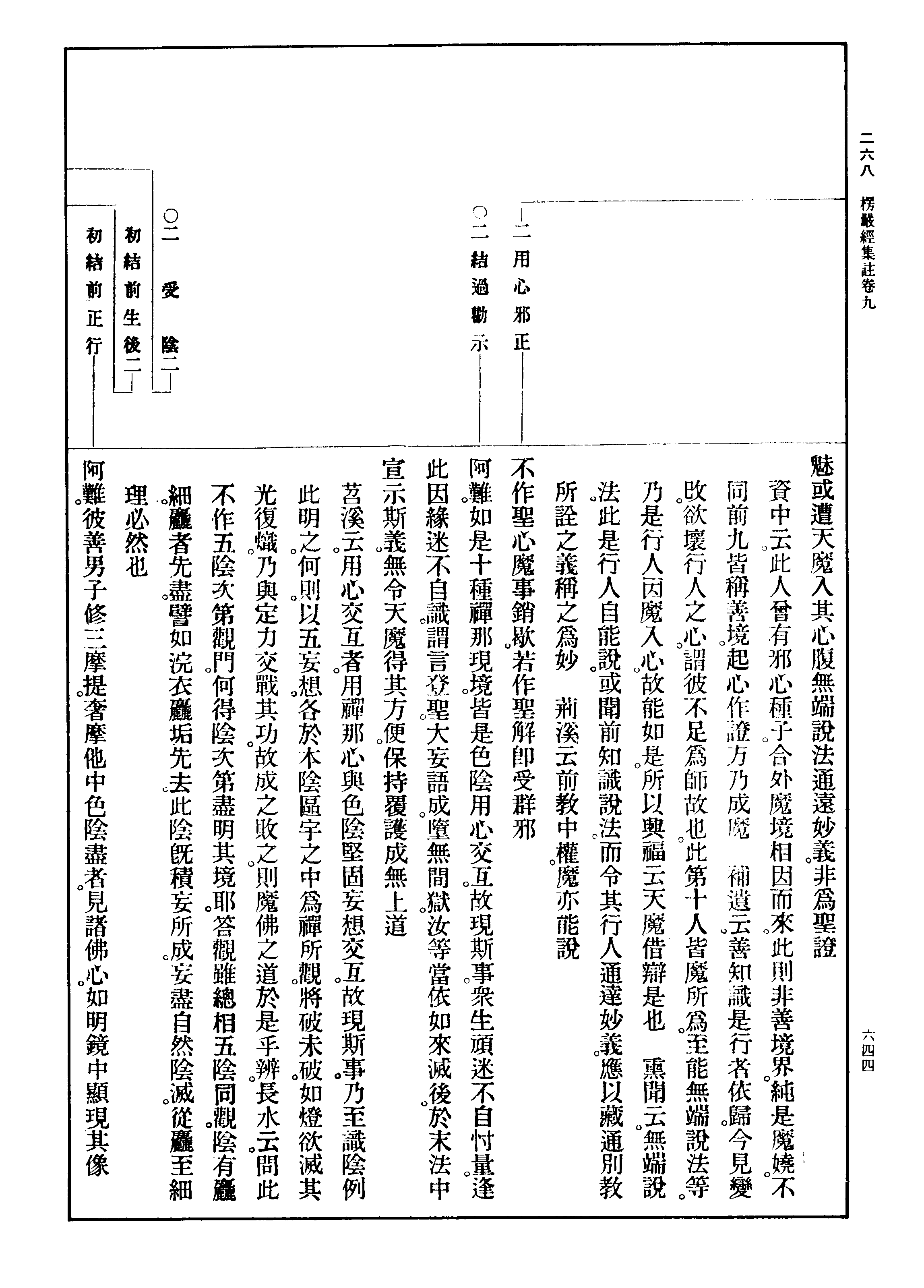

「阿难此三胜流。一切苦恼所不能逼。虽非正修真三摩地。清净心中诸漏不动。名

为初禅。」

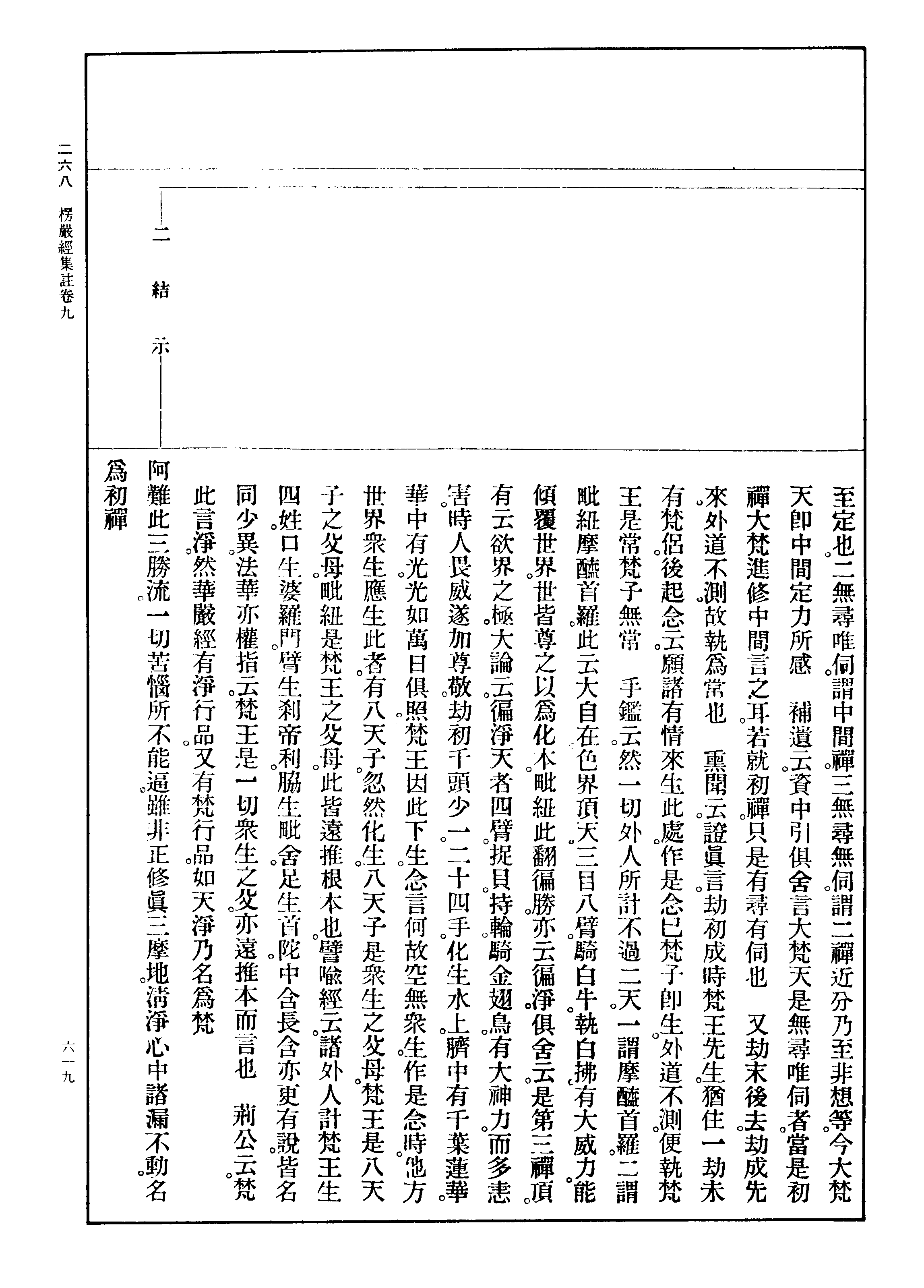

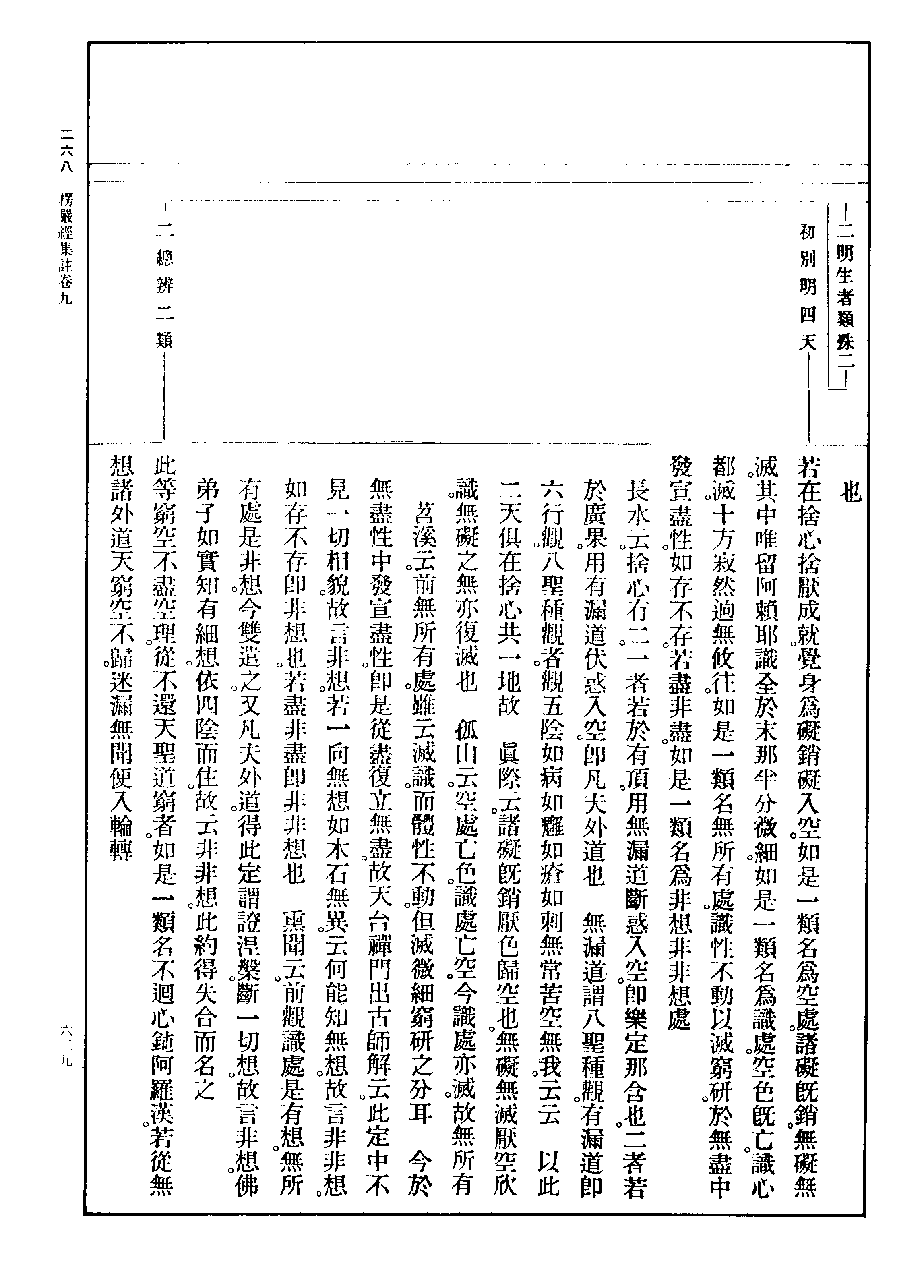

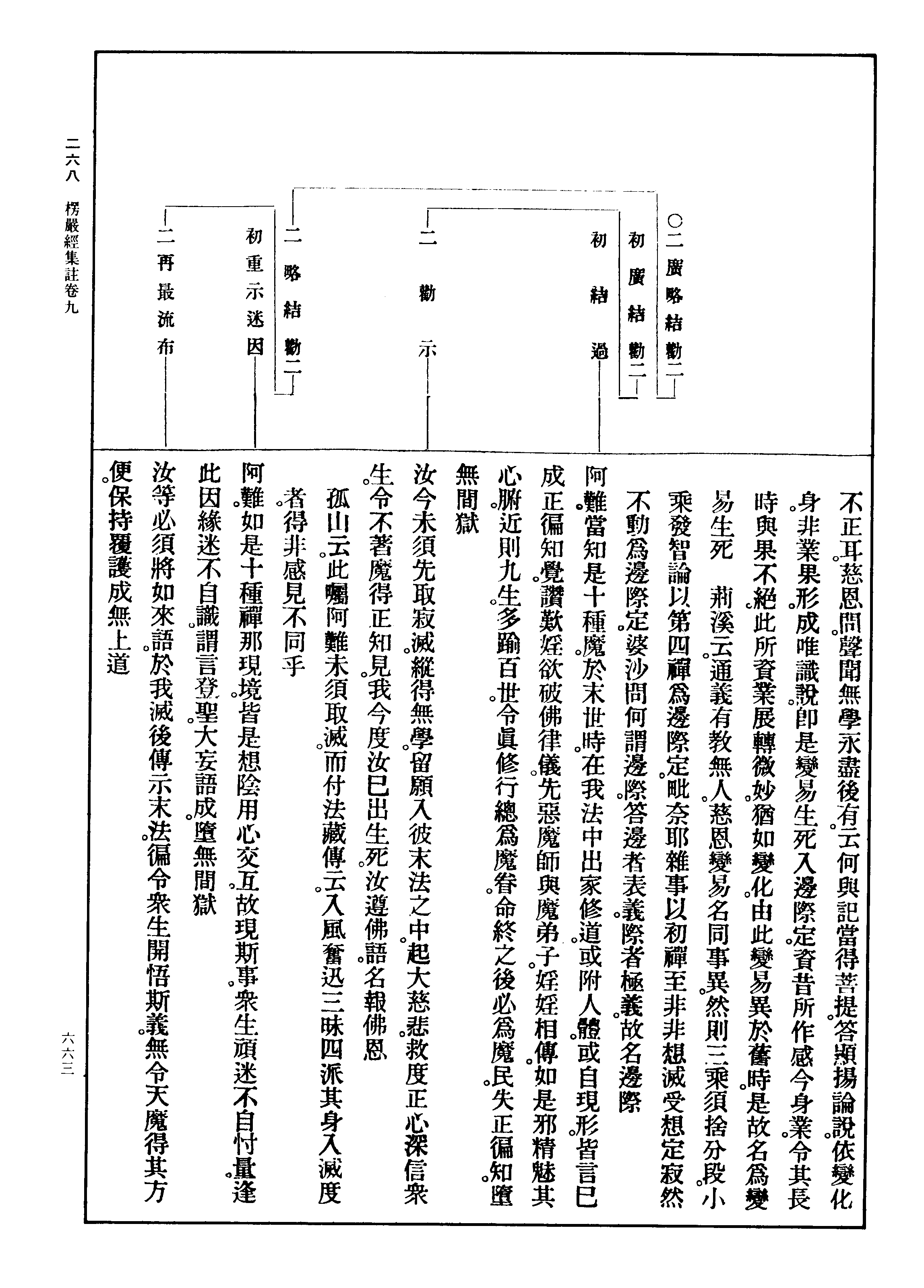

卷九 第 620a 页 X11-0620.png

【资中云。一切苦恼所不能逼。离欲界八苦也。

孤山云。禅有四类。一有漏禅。即

今四禅。二无漏禅。谓九想八背等。三亦有漏亦无漏禅。谓六妙通明等。四非有

漏非无漏禅。即此经首楞严王中道理定。今云虽非正修真三摩地。此以第一

简非第四清净心中正指初禅也。诸漏不动。巳伏欲惑也。

荆公云。诸漏不动

虽未能伏漏。然能持使不动此天有觉观支故。

苕溪云。初禅修五法。离五盖。

成五支。具有八触十功德相。

熏闻云。五法者。欲念精进定慧一心。也五盖者。

贪欲嗔恚睡眠掉悔疑也。五支者。觉观喜乐一心也。八触者。动痒凉暖轻重涩

滑。复有八触。曰掉猗冷热浮沈坚软。此八虽与前触大同。若细分别不无小异。

合而言之名十六触。十功德者。一定。二空。三明净。四喜悦。五乐。六善心生。七知

见明了。八无累解脱。九境界现前。十心调柔软云云。】

「阿难。其次梵天统摄梵人圆满梵行。澄心不动寂湛生光。如是一类名少光天。」

【其次下牒前大梵。澄心下正明少光。

补遗云。经次第牒前。寄一人次第修习

以示耳。统摄梵人牒前也。圆满梵行起后也。

资中云。二禅巳上无有语言。但

以定心发光。光有胜劣。分其高下。】

「光光相然照耀无尽。映十方界遍成琉璃。如是一类名无量光天。」

【长水云。从前少光更发多光。光相转增名光光相然。

真际云。映十方界者。约

其定光。随所受用东西等言之。非遍十方世界也。】

「吸持圆光成就教体。发化清净应用无尽。如是一类名光音天。」

卷九 第 621a 页 X11-0621.png

【孤山云。旧解云。揽慧光之应用。为表诠之教体。以代言诠。故名光音。发化清净

者。十四变化心也。智欲圆光也。

真际云。教体即言诠也。以光为音。表了无尽。

故云发化清净等。

长水云。以二禅界地。无有五识。外乘及凡夫。若在定时。俱

不能起前五了境。但用光明以为表诠。以光为音。名光音天。

荆公云。非特吸

持圆光。又能成就教体。故名光音。吸言不散。持言不失。此天有内净支路。】

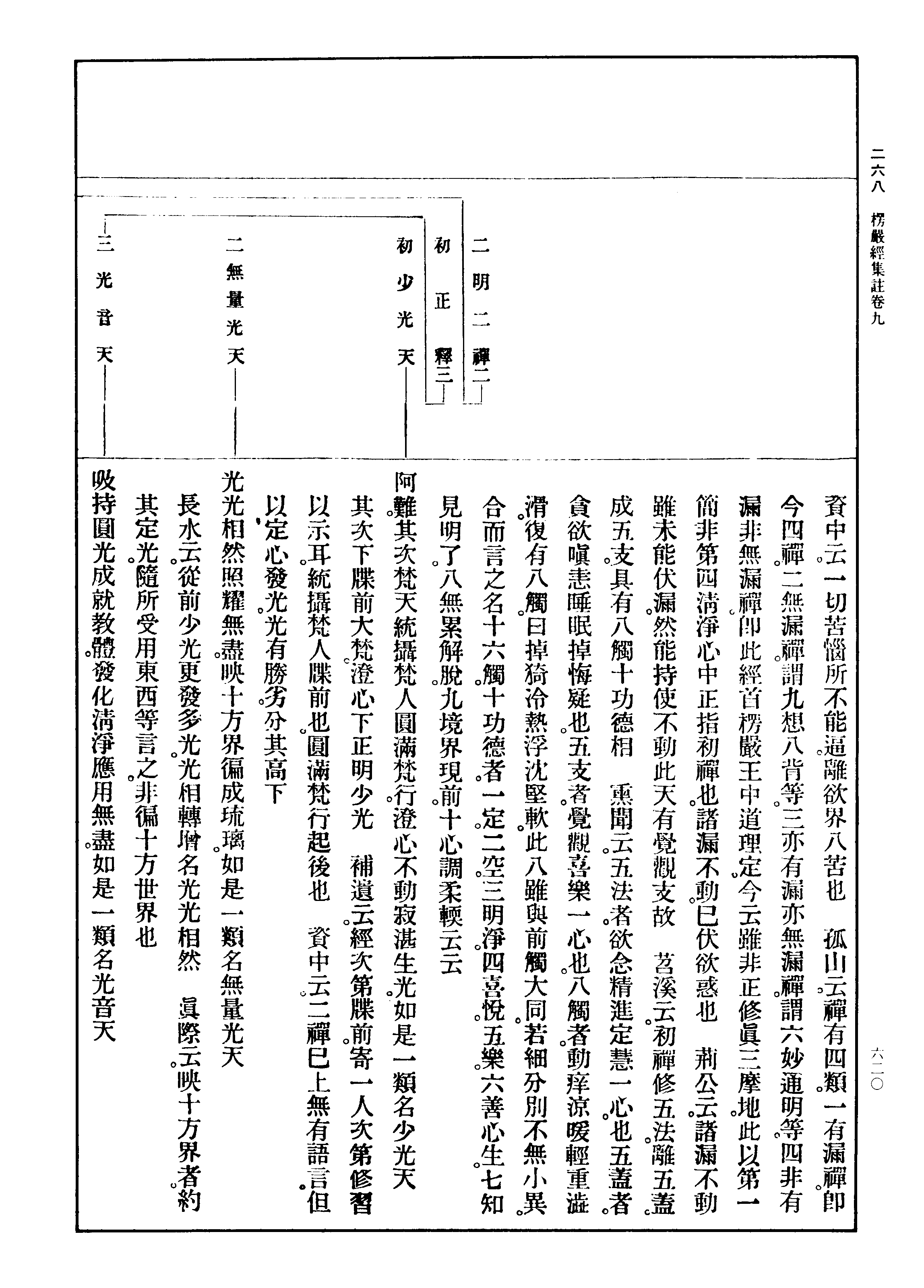

「阿难。此三胜流。一切忧悬所不能逼。虽非正修真三摩地。清净心中粗漏巳伏。名

为二禅。」

【苕溪云。地持论目第二禅为喜俱禅。此定生时与喜俱发。故今说云一切忧悬

所不能逼。问初禅五支巳具于喜。何以二禅方名喜俱。答初禅有觉有观。犹带

忧悬。今觉观既尽。故别受斯称。

熏闻云。此有四支。谓内净喜乐一心。此禅发

时。如人从暗室中出见日月光明。其心豁然明亮。八触十功德亦同初禅。但从

内净俱发为异。悬者系也。以离觉观。故无所系著。

荆公云。粗漏巳伏者。有内

净支故。然尚有喜支。但能以伏下地粗漏而巳。上地微细未能伏也。】

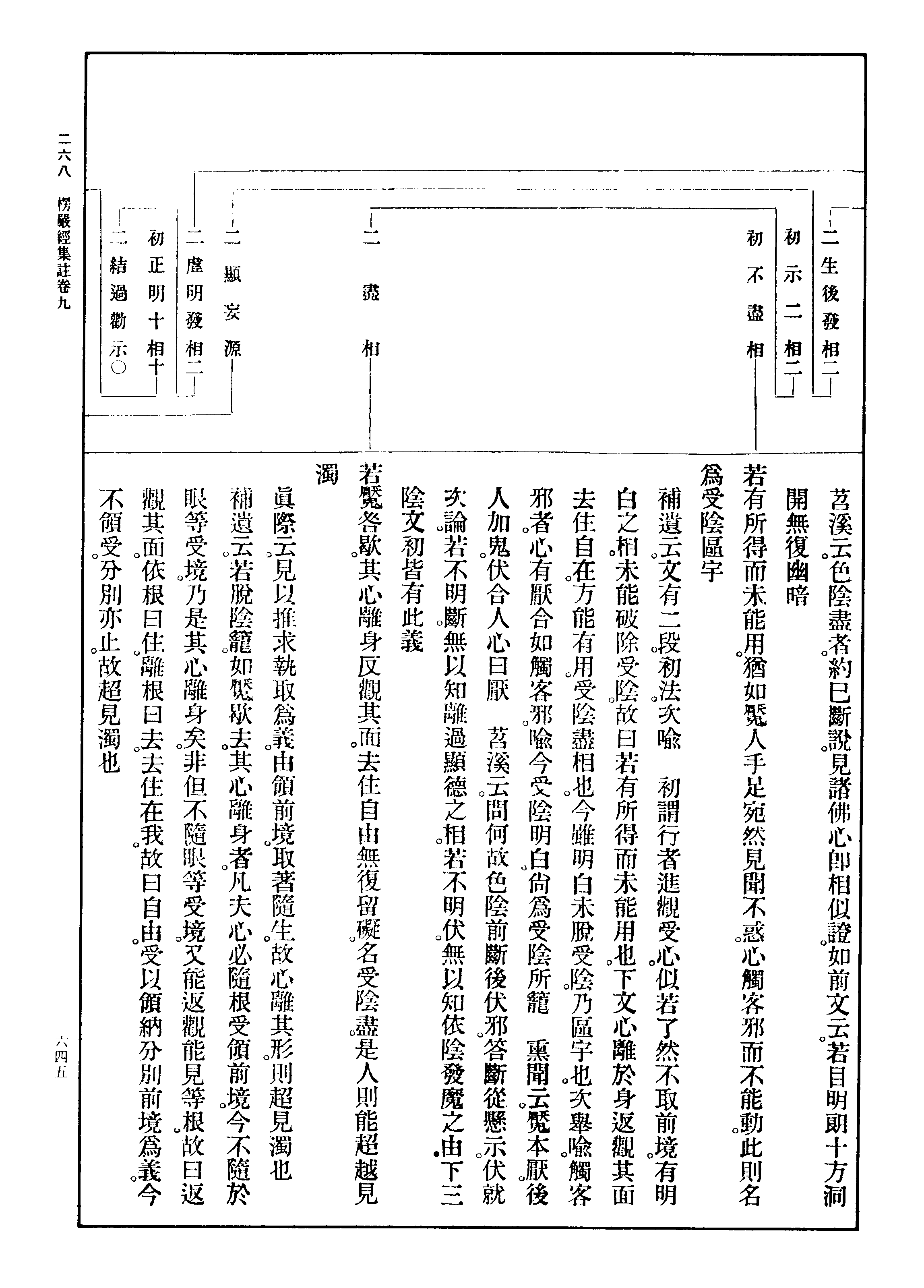

「阿难。如是天人圆光成音。披音露妙发成精行通寂灭乐。如是一类名少净天。」

【苕溪云。圆光成音指前教体也。披音露妙即发化清净也。

补遗云。如是二句

牒前也。披音露妙下正明三禅也。披去光音之教迹。露出此妙性之定也。良以

二禅有内喜之染。此中去之。所以名净耳。进修三禅。故发成精行。證得少净。故

通寂灭乐。

发成精行者纯修之定也。通寂灭乐一心支也。

荆公云披音露

卷九 第 622a 页 X11-0622.png

妙者。能披发音元。知教之所由成。能开现妙性。见光之所从生。此天有慧支故。】

妙者。能披发音元。知教之所由成。能开现妙性。见光之所从生。此天有慧支故。】「净空现前引发无际。身心轻安成寂灭乐。如是一类名无量净天。」

【苕溪云。既得少净空相现前。复以定力引发少相令无边际。望上未遍。望下则

多。故名无量。】

「世界身心一切圆净。净德成就胜托现前归寂灭乐。如是一类名遍净天。」

【上身心轻安且言其内。今世界等者总摄于外。胜定所托。一切净相既现于前。

还归内心寂灭之乐。

荆公云。发成精行通寂灭乐。能通而巳。净空现前引发

无际身心轻安。然后乐成。胜托现前。则有所托地。故曰归寂灭乐。】

「阿难。此三胜流具大随顺。身心安隐得无量乐。虽非正修真三摩地。安隐心中欢

喜毕具。名为三禅。」

【资中云。具大随顺。意地异熟乐随顺自在故。

熏闻云。證真云异熟乐者彻于

意地。遍身适悦。与五识相应。不可分别也。

苕溪云。地持论目第三禅为乐俱

禅。

此有五支。谓舍念慧乐一心。此定功德与遍身乐俱发。故前二禅虽有乐

支。为喜支所障。今灭喜纯乐。故得其名。而云欢喜毕具者。名同体别。不以文害

意。

荆公云。安隐心中欢喜毕具是为乐支。非喜动也。】

「阿难。复次天人。不逼身心。苦因巳尽乐非常住。久必坏生。苦乐二心俱时顿舍。粗

重相灭。净福性生。如是一类名福生天。」

【复次下结三禅之德。乐非下显三禅之过。若乐下正示福生也。三禅无下界苦

卷九 第 623a 页 X11-0623.png

因。虽名为乐。乐久必坏。坏亦成苦。今既舍乐。苦则不生。地持名此为舍俱禅。其

因。虽名为乐。乐久必坏。坏亦成苦。今既舍乐。苦则不生。地持名此为舍俱禅。其义同矣。

补遗云。指前三禅。离下界内喜之动。故曰不逼身心。乐非常住者。乐

坏苦生。非所以为福也。

熏闻云。净福性生。性谓体性。亦约内说。此禅与微妙

舍受俱发。故名舍俱禅。具有四支。一不苦不乐支。二舍。三清净。四一心支。福生。

馀经或名无云天。第二福爱名福生天。】

「舍心圆融。胜解清净。福无遮中得妙随顺穷未来际。如是一类名福爱天。」

【补遗云。前福生天以舍乐为福。今舍心转胜爱乐此福。故名福爱。与前福生深

浅之别矣。下三句。明因福爱。故分二岐。上二句。以舍心转胜。正明福爱。因此爱

乐不止。故生广果无想也。从广果天出生五那含无漏之业。穷未来际。挹其源

盖出此福爱乐悦之心。所以于此言之者。明福爱之功耳。

苕溪云。得妙随顺

即随顺下文二岐路也。由此净福体性无遮。爱乐修习胜妙之法。是则福资二

路非止当天。故云穷未来际。

长水云。于福爱中分二所向。一直往道。即至广

果。二迂僻道。即至无想。

补遗云。然则所以此中方分二路者。良由舍心胜妙。

若福德纯厚。堪为出世之基。加四无量心则生广果。若资舍心灰断僻见。故生

无想。良由空法误人多矣。例如通教三人證空。二乘取證。菩萨于空自能化物

也。】

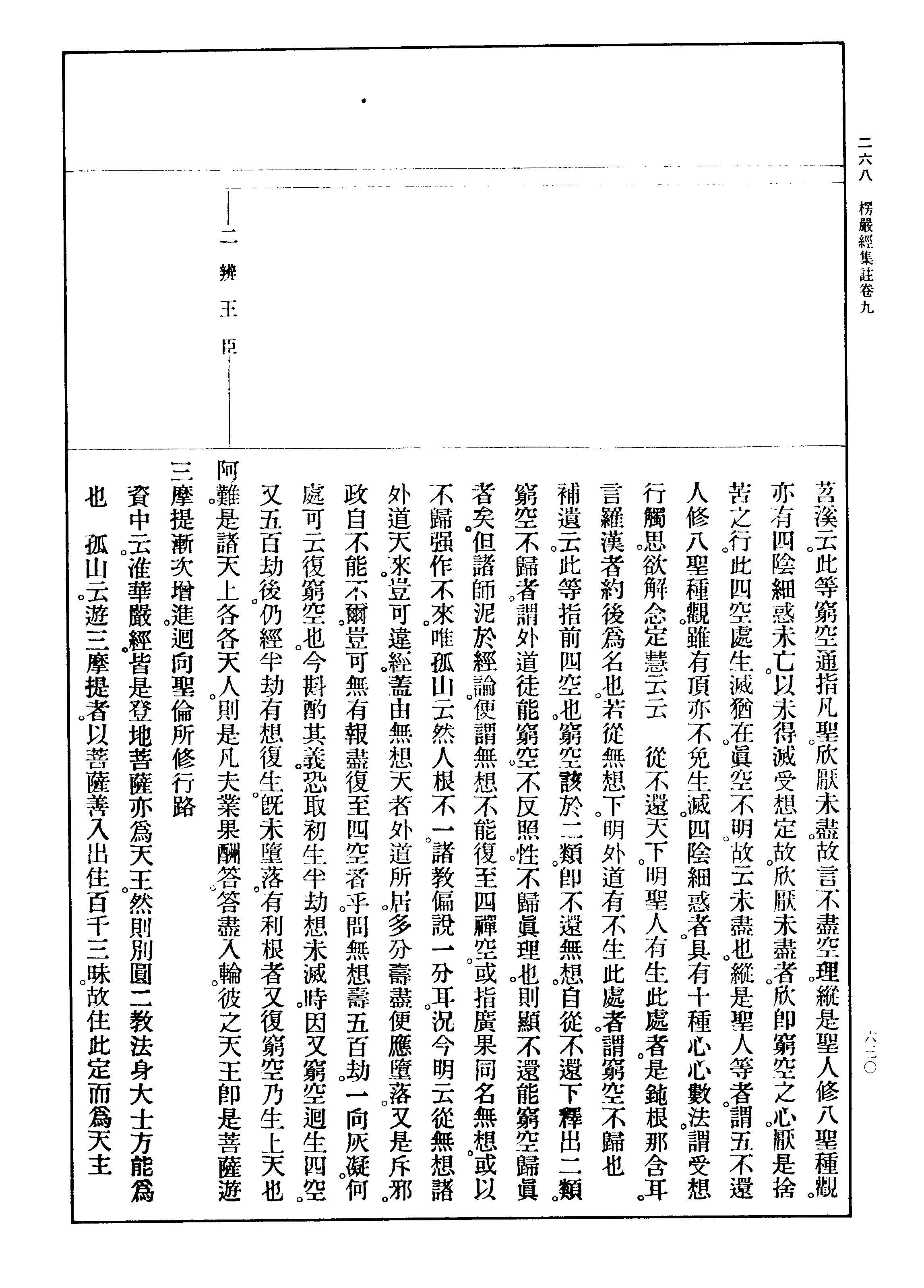

「阿难。从是天中有二岐路。若于先心无量净光。福德圆明修證而住。如是一类名

广果天。」

卷九 第 624a 页 X11-0624.png

【资中云。于福爱中分出二天。一广果二无想。此广果天以四无量心熏禅福德。

离下地染。广福所感名广果天。

熏闻云。即广果之因。修證而住。且约不生无

想言之。若厌色穷空。亦复无住。】

「若于先心双厌苦乐精研舍心。相续不断。圆穷舍道身心俱灭。心虑灰凝经五百

劫。是人既以生灭为因。不能发明不生灭性。初半劫灭。后半劫生。如是一类名无

想天。」

【资中云。此计无想为涅槃。以舍心为方便。初舍粗心。入于微心复从微心入微

微心。从微微心便即灰凝。常修不息。命终生此。五百大劫后还退堕。是人不了

妄性体空。乃执生灭以为劳虑。厌此生灭求不生灭。非真不生也。但见第六识

不行如冰夹鱼。不知微细生灭。妄谓涅槃。故于受生半劫有生半劫方灭。准俱

舍论。引婆沙。释彼生死位中。初生彼天。经半劫始入无想异熟。欲无常时。从异

熟出。经半劫有心。后方始死。

补遗云。应知无想寿五百大劫。但初生至彼。先

经半劫犹觉有心。方入无想。故曰初半劫灭。寿五百劫巳当报尽时。又经半劫

觉有心想。方始无常。故曰后半劫生。再生心想。故曰生也。

熏闻云。百法论名

为无想报。属不相应行。彼疏云。由欲界修感彼天果。名无想报。亦云无想异熟。

此有三义。一变异而熟。要因成熟方能招果。二异时而熟。过去造因今现得果。

三异类而熟。由善恶因感无记果。

證真云。然此四禅。总报别业但有三品。感

下三天。其无想天秪是广果天中别报。凡夫境界上极于此。后五不还亦是圣

卷九 第 625a 页 X11-0625.png

人杂修静虑。资广果天业。令五品殊胜。生彼受乐。与凡夫不同。】

人杂修静虑。资广果天业。令五品殊胜。生彼受乐。与凡夫不同。】「阿难。此四胜流。一切世间诸苦乐境所不能动。虽非无为真不动地。有所得心功

用纯熟。名为四禅。」

【资中云。俱舍云第四禅离八灾患。所谓寻伺苦乐忧喜出息入息。亦不为水火

风三灾所动。名不动地。】

「阿难。此中复有五不还天。于下界中九品习气俱时灭尽。苦乐双亡下无卜居。故

于舍心众同分中安立居处。」

【五不还者。第三果人巳断欲界九品修惑。种现俱尽。更不还求下界受生。名为

不还。苦乐双亡者。又能进断第三禅染。巳离下地。未超色界。故于此中安立居

处。俱舍云。杂修静虑有五品不同。故生五净居。杂修者。以有漏无漏间杂而修

之也。梵语阿那含。此云不还。亦名不来。俱舍论色界有五种那含。颂曰。此中生

有行。无行般涅槃。上流若杂修。能至色究竟。言五种者。一中般。谓往色界。住中

有位。便般涅槃。二生般。谓生色界巳。不久便般涅槃。三有行般。谓生色界巳。长

时加行不息。由多功用方般涅槃。四无行般。谓生色界巳。经久加行懈怠。不多

功用。而般涅槃。此有二种。由因与果异故。因异者有杂修无杂修也。果异者至

色究竟及有顶也。前是观行。后是止行。乐慧乐定不同故。今五不还天。即乐慧

者所生也。初二三禅皆有九品修惑。俱名为染。

颂曰。由杂修五品。生有五净

居。论曰。由杂熏修第四静虑有五品。故净居唯五。如是五品杂修静虑。如其次

卷九 第 626a 页 X11-0626.png

第感五净居。有馀师言。由信等五次第增上。感五净居云云。

第感五净居。有馀师言。由信等五次第增上。感五净居云云。手鉴云。五净居

者。正理论云。离欲诸圣。以圣道水濯烦恼垢。故名为净。净身所止。故名净居。或

住于此穷生死边如还债尽。故名为净。净者所住。故名净居。或此无异生杂。纯

圣所止。故名净居。五品者。谓以有漏无漏。杂资广果故业。令其殊胜。转生五净

居天。故有五品。

然何故须杂耶。谓五净居无别引业。一切有情法尔第四禅

中秪有三品总报引业。生彼三天。圣人既无烦恼。故须杂修下三天故业生五

天也。然所资故业是一。由能资因。行相有五。故感五天。

五品者。谓下中上上

胜上极也。

手鉴云。此五皆有加行根本且初下品。先起多念无漏。又起多念

有漏。后又起多念无漏。如是渐灭至二念时。名加行。次起一念无漏有漏无漏。

名为根本。谓前后是无漏。中间是有漏。间杂修故。名为杂修。由此资于故业。从

广果没便生无烦。次中品。有六心。用前下品三心为加行。更引生三心一念无

漏有漏无漏为根本。资其故业。从广果没能超无烦生于无热。三上品。有九心。

用前六心为加行。更引三心以为圆满。资于故业。超于一二而生第三。四上胜

品。有十二心。用前九心为加行。更引三心为根本。资于故业。超三生四。五上极

品。有十五心。用前十二心为加行。更引三心为根本。资于故业。能超四天生色

究竟。】

「阿难。苦乐两灭斗心不交。如是一类名无烦天。机括独行研交无地。如是一类名

无热天。十方世界妙见圆澄。更无尘象一切沈垢。如是一类名善见天。精见现前

卷九 第 627a 页 X11-0627.png

陶铸无碍。如是一类名善现天。究竟群几。穷色性性入无边际。如是一类名色究

陶铸无碍。如是一类名善现天。究竟群几。穷色性性入无边际。如是一类名色究竟天。」

【苕溪云。若有苦乐。势必相倾。是犹斗战交于内心也。又心受苦境。则与苦苦交

斗。心受乐境。则与坏苦交斗。今既两灭。故名无烦。

长水云。苦乐心灭敌对则

亡。形待既无。故云不交。不交则无烦也。初灭苦乐二形待心。杂修初品。

释要

云。即下品心资也。谓行人先入四禅定巳。于此定中。先起多念无漏心相续现

前。次起多念有漏心相续现前。又起多念无漏心相续现前。如是渐渐减至二

念无漏二念有漏二念无漏时。名杂修加行成满。次起一念无漏一念有漏一

念无漏。至此名为根本成满。由此有漏无漏间杂修故。名为杂修。亦名夹熏禅。

以用无漏夹熏有漏。色定转明果报转胜。由此资故业故。从广果没便生无烦

天也。稍离定障名为无烦。烦即障也。

补遗云。若在三禅而下。苦乐交战于胸

中。

孤山云。机弩牙也。栝箭括也。凡箭弩之发。必欲中的。有研交之地。今舍心

独行无苦无为。违顺之境譬箭发而交也。既无违顺。故无热中之患。无烦言其

绝外境。无热言其绝内心。

长水云。杂修上品。此品有九心。用前六心为加行。

更起三心为根本。资故业故。从广果没生善见天。无漏功著。定慧障亡。故能妙

见圆澄十方世界。名善见天。尘象沈垢即定慧之障也。

孤山云。如陶师之为

器炉治之铸像。言其作用自在也。

补遗云。精见指前善见。陶铸方指今文。善

见言体。善现言用。陶铸犹言出生也。能起十四变化自在故也。

苕溪云。究竟

卷九 第 628a 页 X11-0628.png

研穷之义也。几者动之微也。研穷多念至于一念。故曰究竟群几。以杂修五品。

研穷之义也。几者动之微也。研穷多念至于一念。故曰究竟群几。以杂修五品。初用多念无漏熏多念有漏。乃至最后用一念无漏熏一念有漏。名上极品。故

俱舍云。成由一念杂是也。穷色性性者。穷亦究竟。变其文耳。心既熏多至少。色

亦穷粗至微。粗细不同。故曰性性。入无边际。即色界与无色界二边之交际也。

俱舍云。从此向上无复所居。此处最高名色究竟。

熏闻云。此略示初后二品

杂修之相。如第四禅先修得巳。更以多念无漏相续而起。从此引生多念有漏。

然后复起多念无漏。即初品三心也。如是后渐渐减少。乃至二念名加行成。唯

有一念名根本成。】

「阿难。此不还天。彼诸四禅四位天王独有钦闻不能知见。如今世间旷野深山圣

道场地。皆阿罗汉所住持故。世间粗人所不能见。阿难。是十八天独行无交。未尽

形累。自此巳还名为色界。」

【孤山云。独行无交俱无情欲故。未尽形累尚有色质故。】

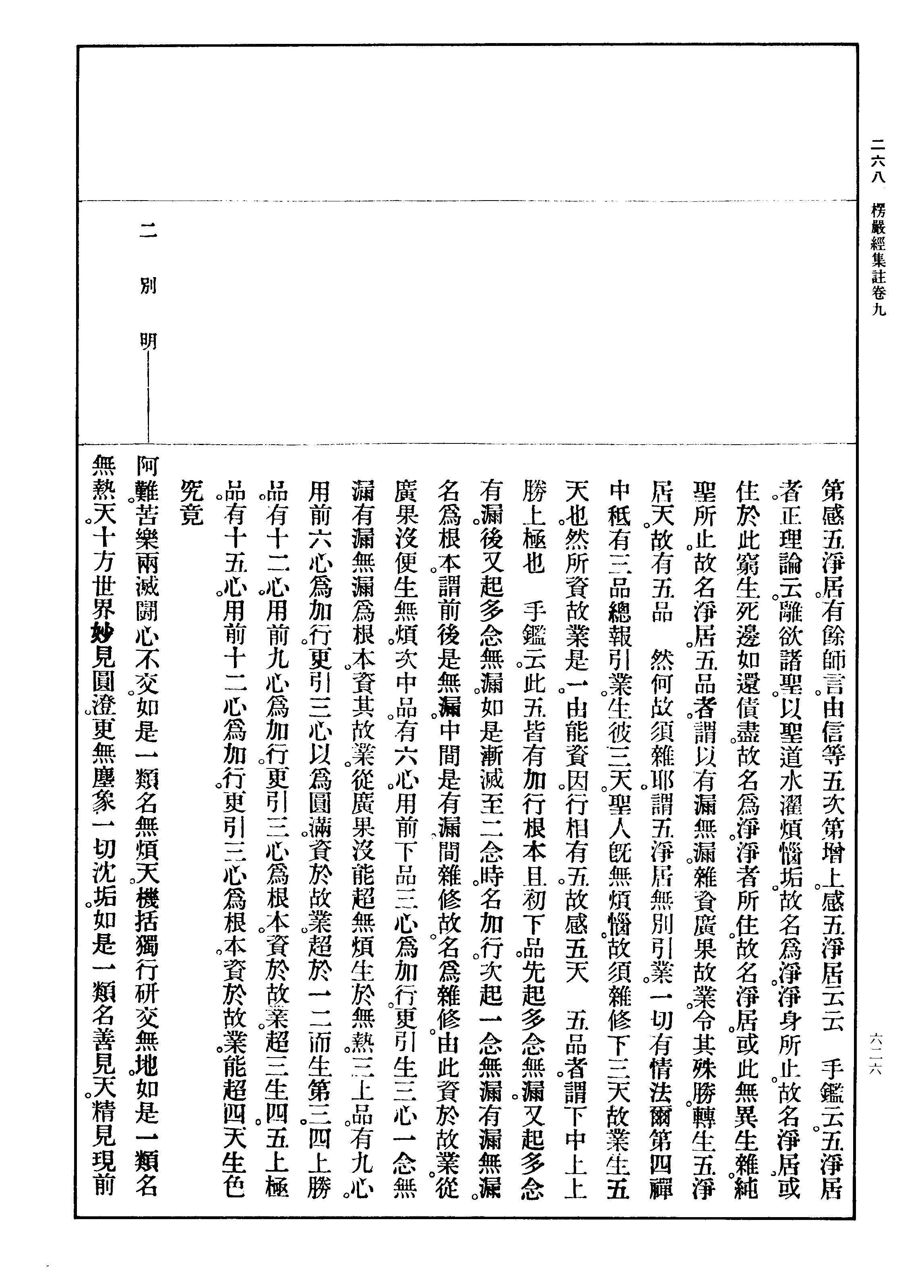

「复次阿难。从是有顶色边际中。其间复有二种岐路。若于舍心发明智慧慧光圆

通。便出尘界成阿罗汉入菩萨乘。如是一类名为回心大阿罗汉。」

【苕溪云。色究竟天。第三果人根有利钝。故分二路。其利根者。发无漏智断尽修

惑即出三界。其钝根者。复由定心欣上厌下生无色界。应知慧光圆通且约尽

无生智圆满而言。

谓见苦巳断乃至道巳修名尽智。不复更断乃至不复更

修名无生智。

入菩萨乘。正约出三界后胜进而说。斯亦今经破定性之明文

卷九 第 629a 页 X11-0629.png

也。】

也。】「若在舍心舍厌成就。觉身为碍销碍入空。如是一类名为空处。诸碍既销。无碍无

灭。其中唯留阿赖耶识全于末那半分微细。如是一类名为识处。空色既亡。识心

都灭。十方寂然迥无攸往。如是一类名无所有处。识性不动以灭穷研。于无尽中

发宣尽性。如存不存。若尽非尽。如是一类名为非想非非想处。」

【长水云。舍心有二。一者若于有顶。用无漏道断惑入空。即乐定那含也。二者若

于广果。用有漏道伏惑入空。即凡夫外道也。

无漏道谓八圣种观。有漏道即

六行观。八圣种观者。观五阴如病如痈如疮如刺无常苦空无我。云云。

以此

二天俱在舍心共一地故。

真际云。诸碍既销厌色归空也。无碍无灭厌空欣

识。无碍之无亦复灭也。

孤山云。空处亡色。识处亡空。今识处亦灭。故无所有。

苕溪云。前无所有处。虽云灭识。而体性不动。但灭微细穷研之分耳。

今于

无尽性中发宣尽性。即是从尽复立无尽。故天台禅门出古师解云。此定中不

见一切相貌。故言非想。若一向无想如木石无异。云何能知无想。故言非非想。

如存不存即非想也。若尽非尽即非非想也。

熏闻云。前观识处是有想。无所

有处是非想。今双遣之。又凡夫外道。得此定谓證涅槃。断一切想。故言非想。佛

弟子如实知有细想。依四阴而住。故云非非想。此约得失合而名之。】

「此等穷空不尽空理。从不还天圣道穷者。如是一类名不回心钝阿罗汉。若从无

想诸外道天穷空不归。迷漏无闻便入轮转。」

卷九 第 630a 页 X11-0630.png

【苕溪云。此等穷空通指凡圣。欣厌未尽。故言不尽空理。纵是圣人修八圣种观。

亦有四阴细惑未亡。以未得灭受想定故。欣厌未尽者。欣即穷空之心。厌是舍

苦之行。此四空处生灭犹在。真空不明。故云未尽也。纵是圣人等者。谓五不还

人修八圣种观。虽有顶亦不免生灭。四阴细惑者。具有十种心心数法。谓受想

行触思。欲解念定慧云云。

从不还天下。明圣人有生此处者。是钝根那含耳。

言罗汉者约后为名也。若从无想下。明外道有不生此处者。谓穷空不归也。

补遗云。此等指前四空也。穷空该于二类。即不还无想。自从不还下释出二类。

穷空不归者。谓外道徒能穷空。不反照性。不归真理也。则显不还能穷空归真

者矣。但诸师泥于经论。便谓无想不能复至四禅空。或指广果同名无想。或以

不归强作不来。唯孤山云然人根不一。诸教偏说一分耳。况今明云从无想诸

外道天来。岂可违经。盖由无想天者外道所居。多分寿尽便应堕落。又是斥邪。

政自不能不尔。岂可无有报尽复至四空者乎。问无想寿五百劫。一向灰凝。何

处可云复穷空也。今斟酌其义。恐取初生半劫想未灭时。因又穷空回生四空。

又五百劫后。仍经半劫有想复生。既未堕落。有利根者又复穷空乃生上天也。】

「阿难。是诸天上各各天人。则是凡夫业果酬答。答尽入轮。彼之天王即是菩萨游

三摩提渐次增进。回向圣伦所修行路。」

【资中云。准华严经。皆是登地菩萨亦为天王。然则别圆二教法身大士方能为

也。

孤山云。游三摩提者。以菩萨善入出住百千三昧。故住此定而为天主。

卷九 第 631a 页 X11-0631.png

善入出者。九次第定善入。师子奋迅善出。超越三昧善住。

孤山云。若达禅实

相。即号楞严。】

「阿难。是四空天。身心灭尽。定性现前。无业果色。从此逮终名无色界。」

【无业果色者。显有定果色也。

定果色出百法轮。若显扬论名定自在所生色。

谓胜定力故。于一切色皆得自在。即以定变起五尘之境也。

补遗云。有质碍

义。定法持心使不散乱。似有质碍。亦假色也。若显扬圣教论。定自在所生色乃

定之用。非定果之比。】

「此皆不了妙觉明心。积妄发生妄有三界。中间妄随七趣沈溺。补特伽罗各从其

类。」

【孤山云。补特伽罗此云数取趣。即有情随诸趣受生也。谓数数取诸趣故。】

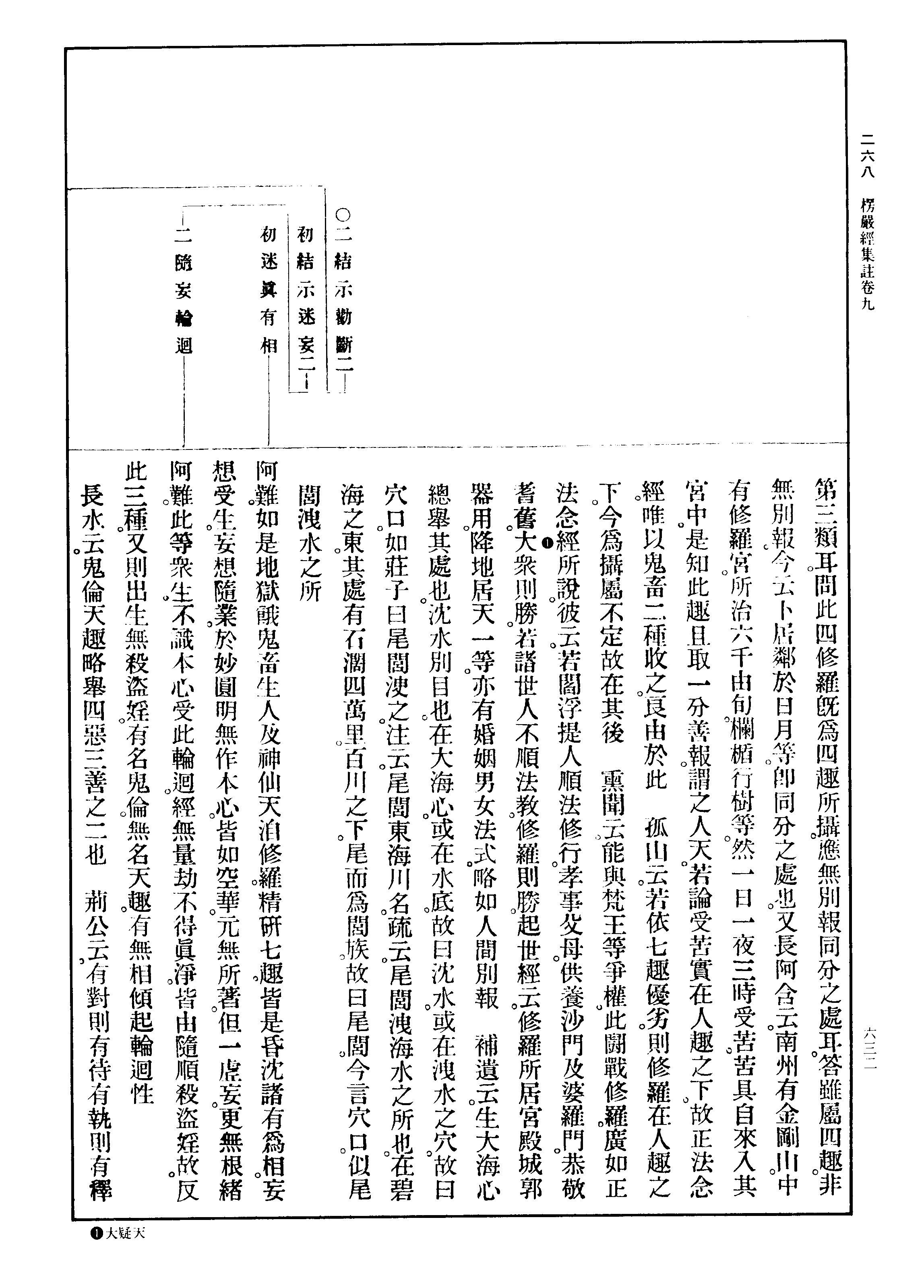

「复次阿难。是三界中复有四种阿修罗类。若于鬼道。以护法力成通入空。此阿修

罗从卵而生。鬼趣所摄。若于天中降德贬坠。其所卜居邻于日月。此阿修罗从胎

而出。人趣所摄。有修罗王。执持世界。力洞无畏。能与梵王及天帝释四天争权。此

阿修罗因变化有。天趣所摄。阿难别有一分下劣修罗。生大海心。沈水穴口。旦游

虚空。暮归水宿。此阿修罗因湿气有。畜生趣摄。」

【苕溪云。俱舍四生颂但云鬼通胎化二。今卵生修罗鬼趣所摄。则世亲之言似

未详矣。问法华所列四种修罗。与今四种为同为异。答彼四秪可摄在此四之

中。不可次第分属其类。荆溪云。法华四种皆与帝释𩰖战。一往观之。但同今经

卷九 第 632a 页 X11-0632.png

第三类耳。问此四修罗既为四趣所摄。应无别报同分之处耳。答虽属四趣。非

第三类耳。问此四修罗既为四趣所摄。应无别报同分之处耳。答虽属四趣。非无别报。今云卜居邻于日月等。即同分之处也。又长阿含云。南州有金刚山。中

有修罗宫。所治六千由旬。栏楯行树等。然一日一夜三时受苦。苦具自来入其

宫中。是知此趣且取一分善报。谓之人天。若论受苦实在人趣之下。故正法念

经。唯以鬼畜二种收之。良由于此。

孤山云。若依七趣优劣。则修罗在人趣之

下。今为摄属不定故在其后。

熏闻云。能与梵王等争权。此斗战修罗。广如正

法念经所说。彼云。若阎浮提人顺法修行。孝事父母。供养沙门及婆罗门。恭敬

耆旧。大众则胜。若诸世人不顺法教。修罗则胜。起世经云。修罗所居宫殿城郭

器用。降地居天一等。亦有婚姻男女法式。略如人间别报。

补遗云。生大海心

总举其处也。沈水别目也。在大海心。或在水底。故曰沈水。或在泄水之穴。故曰

穴口。如庄子曰尾闾泄之。注云。尾闾东海川名。疏云。尾闾泄海水之所也。在碧

海之东。其处有石阔四万里。百川之下。尾而为闾族。故曰尾闾。今言穴口。似尾

闾泄水之所。】

「阿难。如是地狱饿鬼畜生人及神仙天洎修罗。精研七趣。皆是昏沈诸有为相。妄

想受生。妄想随业。于妙圆明无作本心。皆如空华。元无所著。但一虚妄。更无根绪。

阿难。此等众生。不识本心受此轮回。经无量劫不得真净。皆由随顺杀盗淫故。反

此三种。又则出生无杀盗淫。有名鬼伦。无名天趣。有无相倾起轮回性。」

【长水云。鬼伦天趣略举四恶三善之二也。

荆公云。有对则有待有执则有释

卷九 第 633a 页 X11-0633.png

执有以为乐。则与苦对。其释也苦代之。故人乐终于坏。执无以为净。则与染对。

执有以为乐。则与苦对。其释也苦代之。故人乐终于坏。执无以为净。则与染对。其释也染代之。故天净终于堕。堕则所无更有。坏则所有更无。】

「若得妙发三摩提者。则妙常寂。有无二无。无二亦灭。尚无不杀不偷不淫。云何更

堕杀盗淫事。」

【孤山云。有无二无。无生死之俗也。无二亦灭。灭涅槃之真也。尚无于善。况随于

恶。亦应云尚无无二云何随二。中道无著。其旨惟明。】

「阿难。不断三业各各有私。因各各私众私同分非无定处。自妄发生。生妄无因。无

可寻究。」

【此亦结酬阿难前问。

长水云。杀盗淫三随人别造。名各各私。所造攸同。故云

同分。言因各各私者。若作因果之因。指造业私因也。若作因由之因。因此私业

聚其众私。则有同分之处也。同分犹言同类也。

荆公云。与物有合。故淫业不

断。与物有分。故杀偷不断。有分有合以取我故。既取我矣各各有私矣。同分妄

业非无定处。若了唯心。即无此取著。】

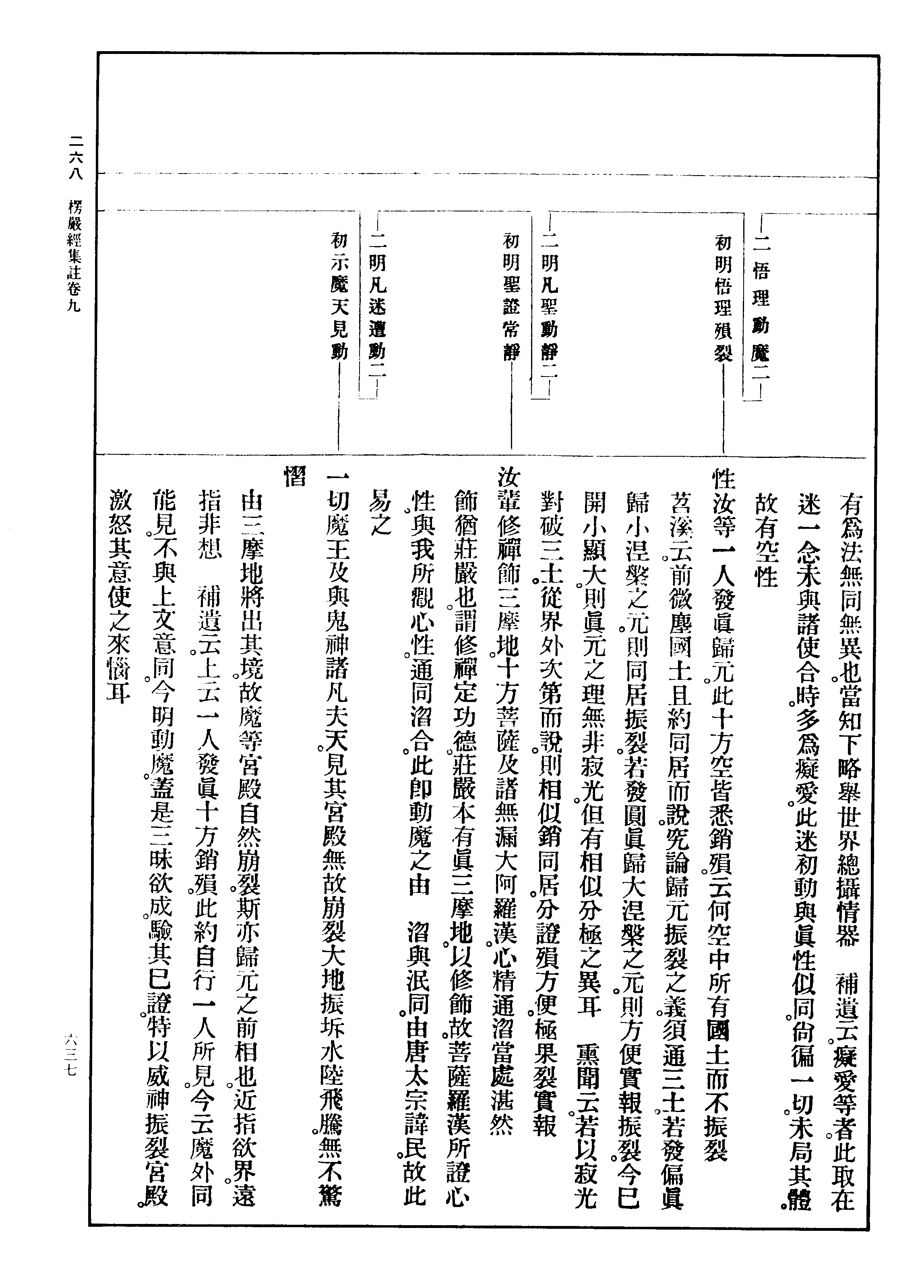

「汝勖脩行欲得菩提。要除三惑。不尽三惑。纵得神通皆是世间有为功用。习气不

灭落于魔道。虽欲除妄倍加虚伪。如来说为可哀怜者。汝妄自造。非菩提咎。」

【前言淫落魔道。今言不尽三惑落于魔道。鬼神精灵好魅邪人。皆魔所摄。】

「作是说者名为正说。若他说者即魔王说。

即时如来将罢法座。于师子床揽七宝几。回紫金山再来凭倚。普告大众及阿难

卷九 第 634a 页 X11-0634.png

言。」

言。」【长水云。此经家叙。佛答阿难七趣巳竟。庆喜既默。众又无辞。故云将罢法座。然

禅发境界。非一切智孰能知之。若不与说。末代脩行遇此难敌。故再凭几。显悲

深也。】

「汝等有学缘觉声闻。今日回心趣大菩提无上妙觉。吾今巳说真脩行法。

汝犹未识脩奢摩他毗婆舍那微细魔事。魔境现前汝不能识。洗心非正。落于邪

见。」

【孤山云。奢摩他止也。毗婆舍那观也。依常住真心脩圆融止观。则多动魔事。即

是天台所说因观五阴而发九境也。故下五十重悉依阴发。而其相状不出烦

境。

熏闻云。止观中凡列十境。一阴入。二九恼。三病患。四业相。五魔事。六禅定。

七诸见。八上慢。九二乘。十菩萨。初境现观馀九待发。

补遗。云止观云阴入二境

常自现前。若发不发恒得为观。馀九境发可为观。不发何所观。疑者云。所观何

故不立佛境。今谓若云佛境。巳属能过。非所发也。止观记云。纵有佛境亦名为

杂。此正为拣所脩圆顿能过佛境。兼名利心。无非杂毒故也。

熏闻云。不出九

境者。且约大槩言之。若病患及菩萨境其相则隐。

苕溪云。今经五阴之下。佛皆

结云。众生顽迷不自忖量。谓言登圣。大妄语成堕无间狱。约位论之。此等魔事

并是观行位中所发之相。从相似位破见惑后。必无大妄堕狱之理。若十信中。

纵有魔事观力易防。非此经所说之意也。故下文云。识阴若尽。则汝现前诸根

卷九 第 635a 页 X11-0635.png

互用。岂非相似巳出魔境耶。问若言此等魔事并是观行所发之境。秪如上文

互用。岂非相似巳出魔境耶。问若言此等魔事并是观行所发之境。秪如上文所告有学二乘及回心者。岂可尽是外凡之人乎。答此有二意。一告当机巳破

惑者令其流通。二告结缘未破惑者令其保护。然结缘则少。当机则多。至下付

嘱。自见其意。

补遗云。既云有学二乘今日回心趣大乘者。非下位人矣。而云

未识魔事者。岂非寄圣规凡成流通事耶。如法华中勖诫妙音以规所将。

熏

闻云。魔事者。梵语魔罗。此翻杀者。能杀人法身慧命故。亦名夺者。能夺人善法

故。补行云天魔。正以顺生死。贪五欲。退菩提。嫉眷属为事。行者宿行魔业。今违

宿因。宿事来遮。故曰魔事。魔境现前者。魔有四种。谓五阴天子烦恼死也。今所

现者。皆是于五阴中为天子烦恼之所惑乱。唯受阴中云心不欲活。有同死魔。

亦天魔使然耳。】

「或汝阴魔。或复天魔。或著鬼神。或遭魑魅。心中不明认贼为子。又复于中得少为

足。如第四禅无闻比丘。妄言證圣。天报巳毕衰相现前。谤阿罗汉身遭后有堕。阿

鼻狱。」

【长水云。阴魔等者。常说四魔谓烦恼魔。生死因。阴魔死魔生死果。天魔生死缘

也。今云鬼神等即天魔属。若涅槃云皆是先世犯初重禁乃至馀篇而现者。此

则业因种子被激而生。是故行人先须明择。

苕溪云。智论云有一比丘脩得

四禅。生增上慢谓得四道。恃此而止。不复进求。命欲尽时。见四禅中阴相。便生

邪见谓无涅槃。佛为欺我。恶邪生故。失四禅中阴。见阿鼻中阴相。于是命终生

卷九 第 636a 页 X11-0636.png

泥犁中。

泥犁中。补遗云。经中自约生四禅者认为涅槃。天报将尽。衰相现前知非真

灭。因此生谤。不可用大论修四禅人方入中阴便生邪见为同类也。今经所指

别是一缘。但未见其文。或梵文未到耳。

谤阿罗汉身遭后有。即谓无涅槃。复

生三相也。】

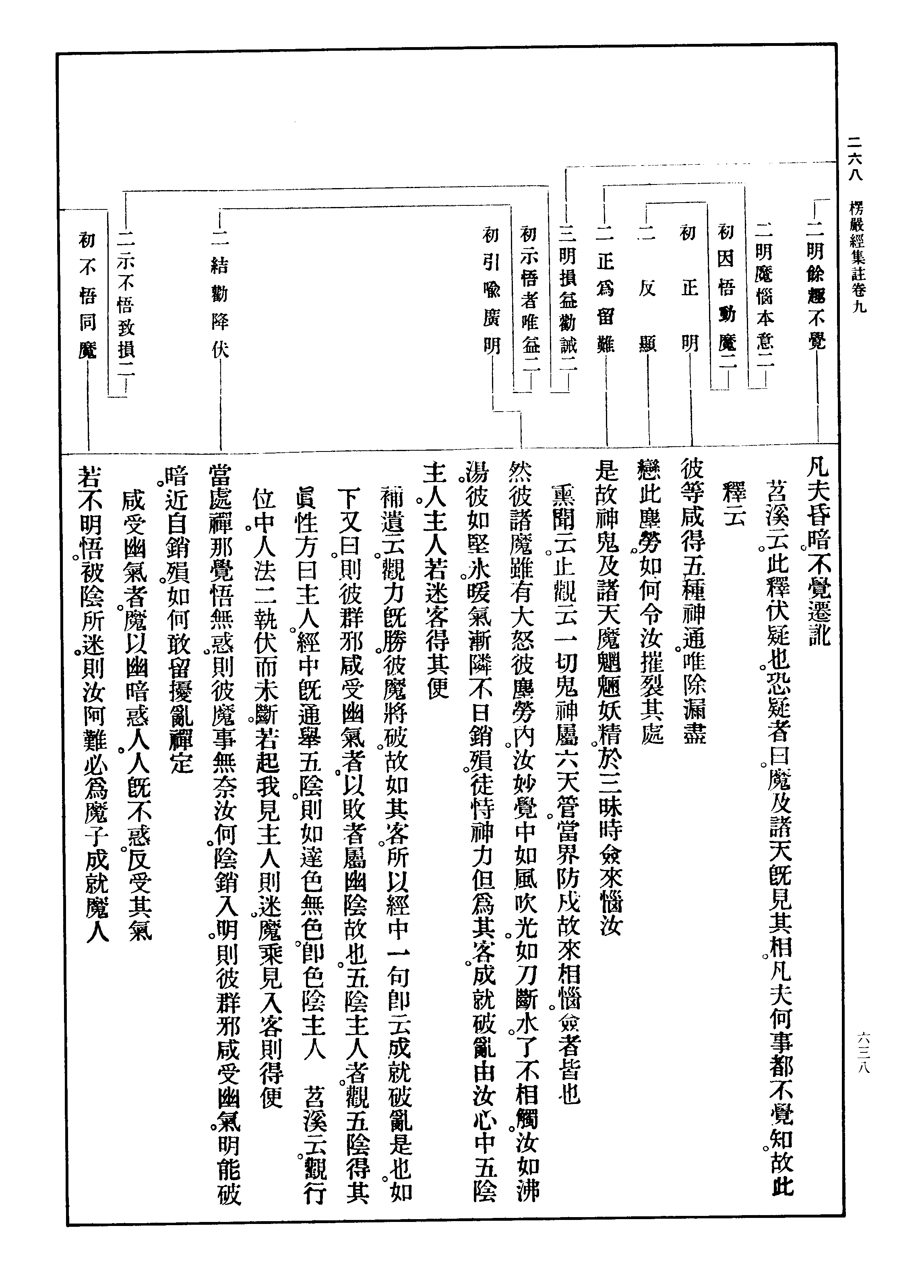

「汝应谛听。吾今为汝子细分别。

阿难起立。并其会中同有学者。欢喜顶礼。伏听慈诲。

佛告阿难及诸大众。汝等当知。有漏世界十二类生。本觉妙明。觉圆心体。与十方

佛无二无别。

由汝妄想迷理为咎。痴爱发生。生发遍迷故有空性。化迷不息有世界生。则此十

方微尘国土非无漏者。皆是迷顽妄想安立。当知虚空生汝心内。犹如片云点太

清里。况诸世界在虚空耶。」

【长水云。无明妄想迷真常理遂成四惑。略举其二。故云痴爱发生。若具对者。先

由不如实知真如法一。即我痴。次于迷处见有所相。即我见。所相既现。执而不

舍。即我爱。恃此为体。转增粗显。即我慢。楞伽云。七识生灭。如来藏不生不灭。此

二和合成阿犁耶。此即内识成也。故云遍迷。故有下外器具也则此下重指非

无漏者。反显诸佛净土。即是镜智所现。唯识云。大圆镜智能现能生身土智影。

今此有漏皆妄安立。

苕溪云。非无漏者。谓微尘国土悉是有情有漏之所变

造。亦可此句别指众生正报。兼于上文复具虚空之同世界之异。非无漏者即

卷九 第 637a 页 X11-0637.png

有为法无同无异也。当知下略举世界总摄情器。

有为法无同无异也。当知下略举世界总摄情器。补遗云。痴爱等者。此取在

迷一念未与诸使合时。多为痴爱。此迷初动与真性似同。尚遍一切。未局其体。

故有空性。】

「性汝等一人发真归元。此十方空皆悉销殒。云何空中所有国土而不振裂。」

【苕溪云。前微尘国土且约同居而说。究论归元振裂之义。须通三土。若发偏真

归小涅槃之元。则同居振裂。若发圆真归大涅槃之元。则方便实报振裂。今巳

开小显大。则真元之理无非寂光。但有相似分极之异耳。

熏闻云。若以寂光

对破三土。从界外次第而说。则相似销同居。分證殒方便。极果裂实报。】

「汝辈修禅饰三摩地。十方菩萨及诸无漏大阿罗汉。心精通㳷当处湛然。」

【饰犹庄严也。谓修禅定功德。庄严本有真三摩地。以修饰故。菩萨罗汉所證心

性。与我所观心性。通同㳷合。此即动魔之由。

㳷与泯同。由唐太宗讳民。故此

易之。】

「一切魔王及与鬼神诸凡夫天。见其宫殿无故崩裂大地振坼水陆飞腾。无不惊

慑。」

【由三摩地将出其境。故魔等宫殿自然崩裂。斯亦归元之前相也。近指欲界。远

指非想。

补遗云。上云一人发真十方销殒。此约自行一人所见。今云魔外同

能见。不与上文意同。今明动魔。盖是三昧欲成。验其巳證。特以威神振裂宫殿。

激怒其意使之来恼耳。】

卷九 第 638a 页 X11-0638.png

「凡夫昏暗。不觉迁讹。」

【苕溪云。此释伏疑也。恐疑者曰。魔及诸天既见其相。凡夫何事都不觉知。故此

释云。】

「彼等咸得五种神通。唯除漏尽。

恋此尘劳。如何令汝摧裂其处。

是故神鬼及诸天魔魍魉妖精。于三昧时佥来恼汝。」

【熏闻云。止观云一切鬼神属六天管。当界防戍故来相恼。佥者皆也。】

「然彼诸魔虽有大怒彼尘劳内。汝妙觉中如风吹光。如刀断水。了不相触。汝如沸

汤。彼如坚冰。暖气渐邻不日销殒。徒恃神力但为其客。成就破乱由汝心中五阴

主人。主人若迷客得其便。」

【补遗云。观力既胜。彼魔将破。故如其客。所以经中一句即云成就破乱是也。如

下又曰。则彼群邪咸受幽气者。以败者属幽阴故也。五阴主人者。观五阴得其

真性方曰主人。经中既通举五阴。则如达色无色。即色阴主人。

苕溪云。观行

位中。人法二执伏而未断。若起我见主人则迷。魔乘见入客则得便。】

「当处禅那觉悟无惑。则彼魔事无奈汝何。阴销入明。则彼群邪咸受幽气。明能破

暗。近自销殒。如何敢留扰乱禅定。」

【咸受幽气者。魔以幽暗惑人。人既不惑。反受其气。】

「若不明悟。被阴所迷。则汝阿难必为魔子成就魔人。」

卷九 第 639a 页 X11-0639.png

【长水云。殷勤启悟令识魔惑。五阴所惑魔得其便。故正理论云。五蕴者。积聚藏

隐诸不善因。譬如群贼藏隐山中。时出人间劫夺财物。故知五阴魔所依处。若

能观破魔自销歇。

苕溪云。此寄阿难用警凡众。】

「如摩登伽殊为眇劣。彼唯咒汝破佛律仪。八万行中秪毁一戒。心清净故尚未沦

溺。」

【孤山云。以淫女比天魔。人眇劣也。以一戒比全身。事眇劣也。举劣况胜。勖彼深

防。初果道共戒力自然无犯。故云心清净等。】

「此乃堕汝宝觉全身。如宰臣家忽逢藉没。宛转零落。无可哀救。」

【汉书云。除其属籍是也。应邵曰。籍者为二尺竹牒。记其年纪名字物色。】

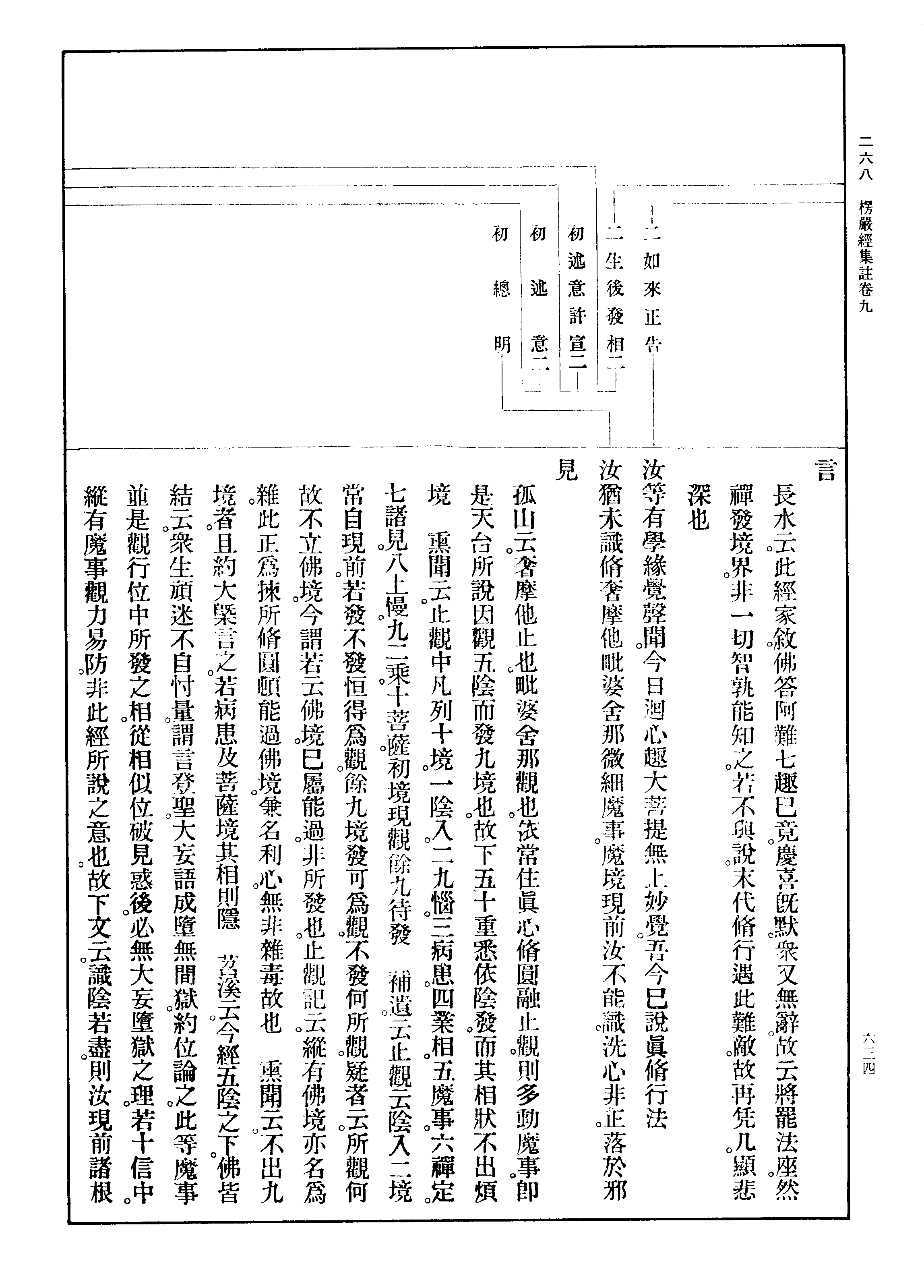

「阿难当知。汝坐道场销落诸念。其念若尽。则诸离念一切精明。动静不移。忆忘如

一。」

【资中云。攀缘妄想总名诸念。心若澄静粗念不起。是为销落。此欲界粗定暂得

相应耳。

苕溪云。离念者。如天台止观止脩前方便诃欲离盖等是也。所离虽

近。能离则深。非欲界粗定。

补遗云。观力渐成不为动散所改。故曰不移。出定

为动。入定为静。心记为忆。不记为忘。起信云。止一切境界相。今经云消落诸念。

能所二缘。经论互举。依此离念深入正定。自然忆忘如一也。】

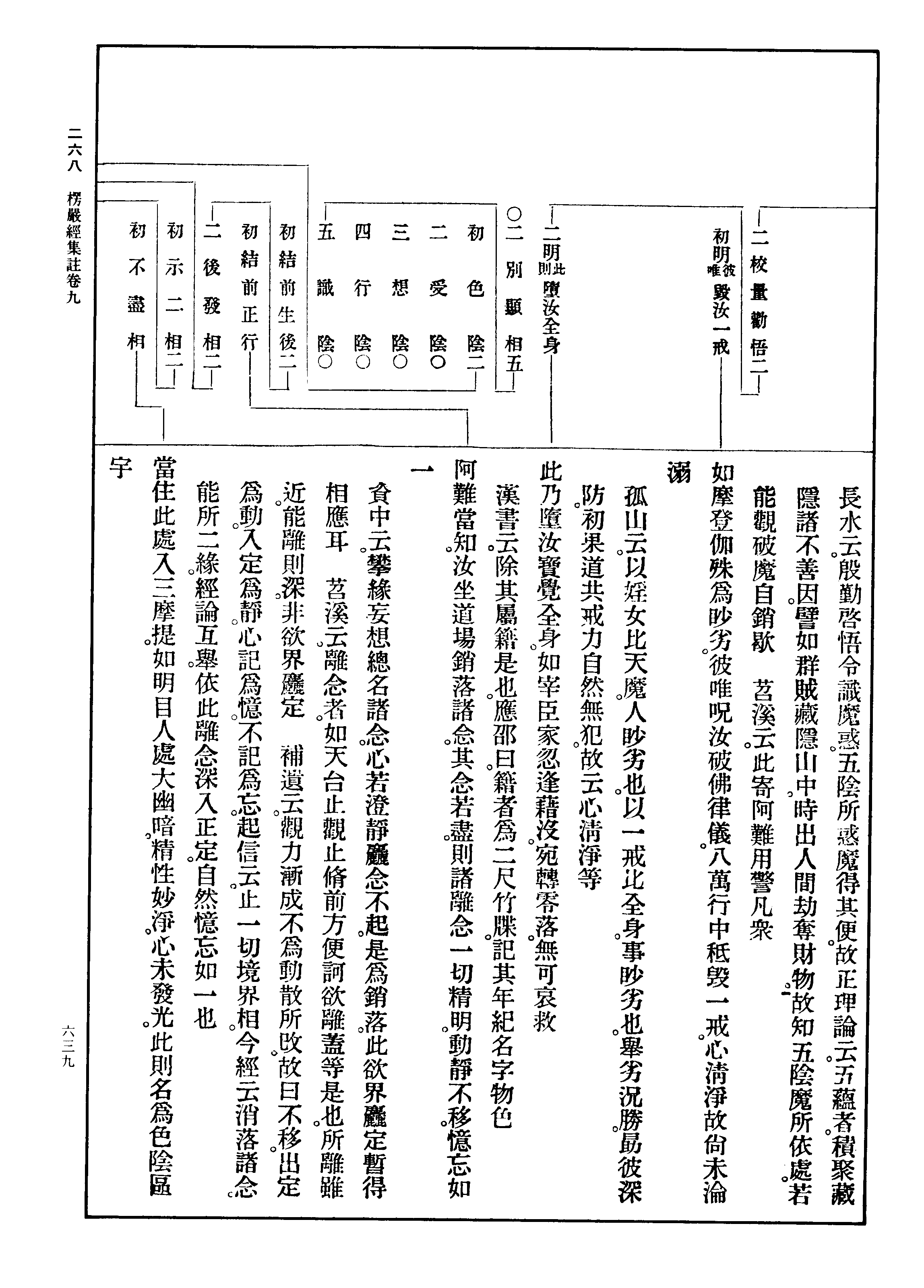

「当住此处入三摩提。如明目人处大幽暗。精性妙净。心未发光。此则名为色阴区

宇。」

卷九 第 640a 页 X11-0640.png

【长水云。心入正定如明目人。未破色阴如大幽暗。区宇寰区也。如王所统有诸

国土。故云区。皆一天所覆曰宇。】

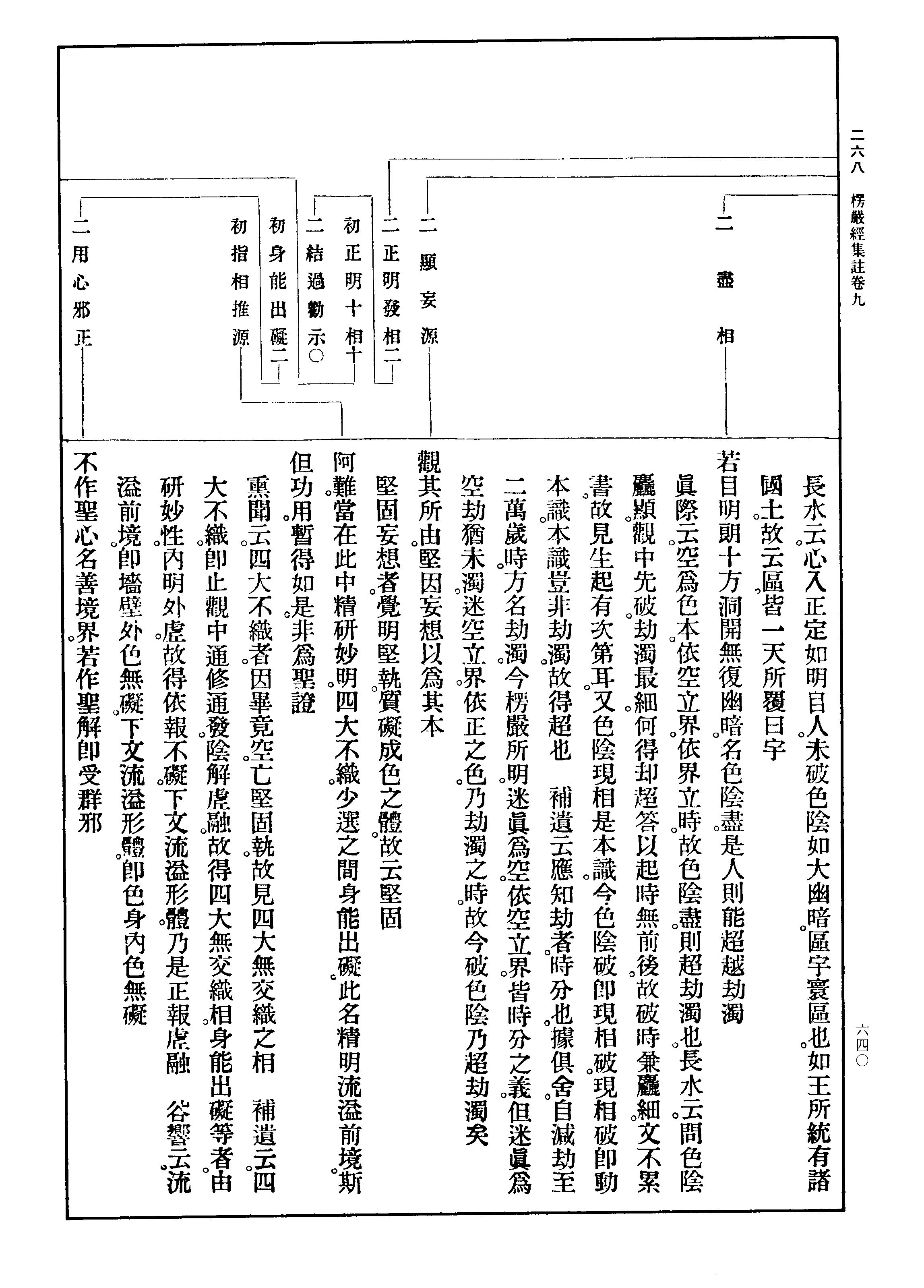

「若目明朗十方洞开无复幽暗。名色阴尽。是人则能超越劫浊。」

【真际云。空为色本。依空立界。依界立时。故色阴尽。则超劫浊也。长水云。问色阴

粗显。观中先破。劫浊最细。何得却超答以起时无前后。故破时兼粗细。文不累

书。故见生起有次第耳。又色阴现相是本识。今色阴破即现相破。现相破即动

本识。本识岂非劫浊。故得超也。

补遗云。应知劫者。时分也。据俱舍。自减劫至

二万岁时。方名劫浊。今楞严所明。迷真为空。依空立界。皆时分之义。但迷真为

空劫犹未浊。迷空立界。依正之色。乃劫浊之时。故今破色阴乃超劫浊矣。】

「观其所由。坚因妄想以为其本。」

【坚固妄想者。觉明坚执。质碍成色之体。故云坚固。】

「阿难。当在此中精研妙明。四大不织。少选之间身能出碍。此名精明流溢前境。斯

但功用。暂得如是。非为圣證。」

【熏闻云。四大不织者。因毕竟空。亡坚固执。故见四大无交织之相。

补遗云。四

大不织。即止观中通修通发。阴解虚融。故得四大无交织相。身能出碍等者。由

研妙性。内明外虚。故得依报不碍。下文流溢形体。乃是正报虚融。

谷响云。流

溢前境。即墙壁外色无碍。下文流溢形体。即色身内色无碍。】

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。」

卷九 第 641a 页 X11-0641.png

【孤山云。凡诸境发虽是善相。取著成邪。任是恶相若不取著。邪亦成正。以境随

心转故。】

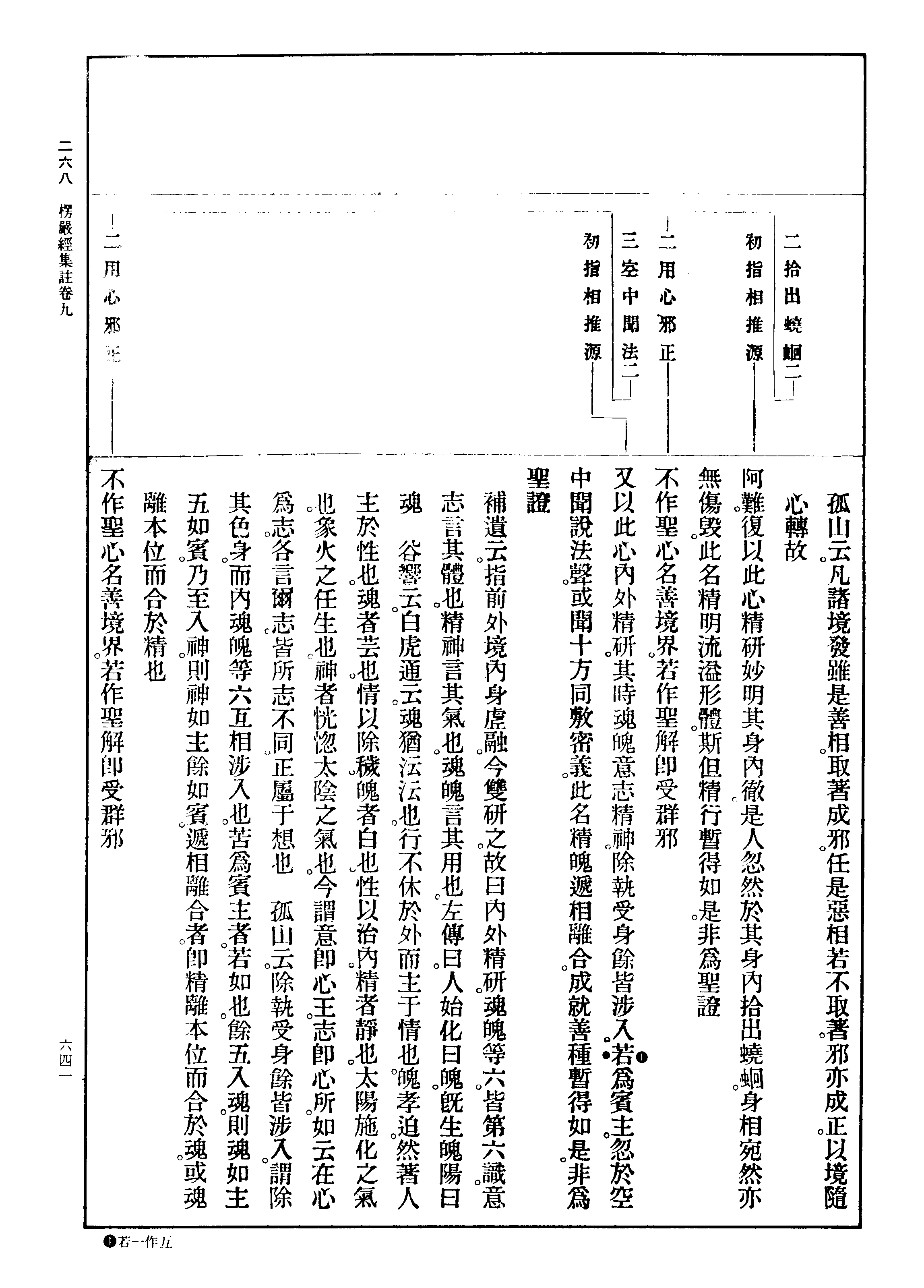

「阿难。复以此心精研妙明其身内彻。是人忽然于其身内拾出蛲蛔。身相宛然亦

无伤毁。此名精明流溢形体。斯但精行暂得如是。非为圣證。

不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

又以此心内外精研。其时魂魄意志精神。除执受身馀皆涉入。若为宾主。忽于空

中闻说法声。或闻十方同敷密义。此名精魄递相离合。成就善种暂得如是。非为

圣證。」

【补遗云。指前外境内身虚融。今双研之。故曰内外精研。魂魄等六。皆第六识。意

志言其体也。精神言其气也。魂魄言其用也。左传曰。人始化曰魄。既生魄阳曰

魂。

谷响云。白虎通云。魂犹沄沄也。行不休于外而主于情也。魄孝迫。然著人

主于性也。魂者芸也。情以除秽。魄者白也。性以治内。精者静也。太阳施化之气

也。象火之任生也。神者恍惚太阴之气也。今谓意即心王。志即心所。如云在心

为志。各言尔志。皆所志不同。正属于想也。

孤山云。除执受身馀皆涉入。谓除

其色身。而内魂魄等六互相涉入也。苦为宾主者。若如也。馀五入魂。则魂如主

五如宾。乃至入神。则神如主馀如宾。递相离合者。即精离本位而合于魂。或魂

离本位而合于精也。】

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

卷九 第 642a 页 X11-0642.png

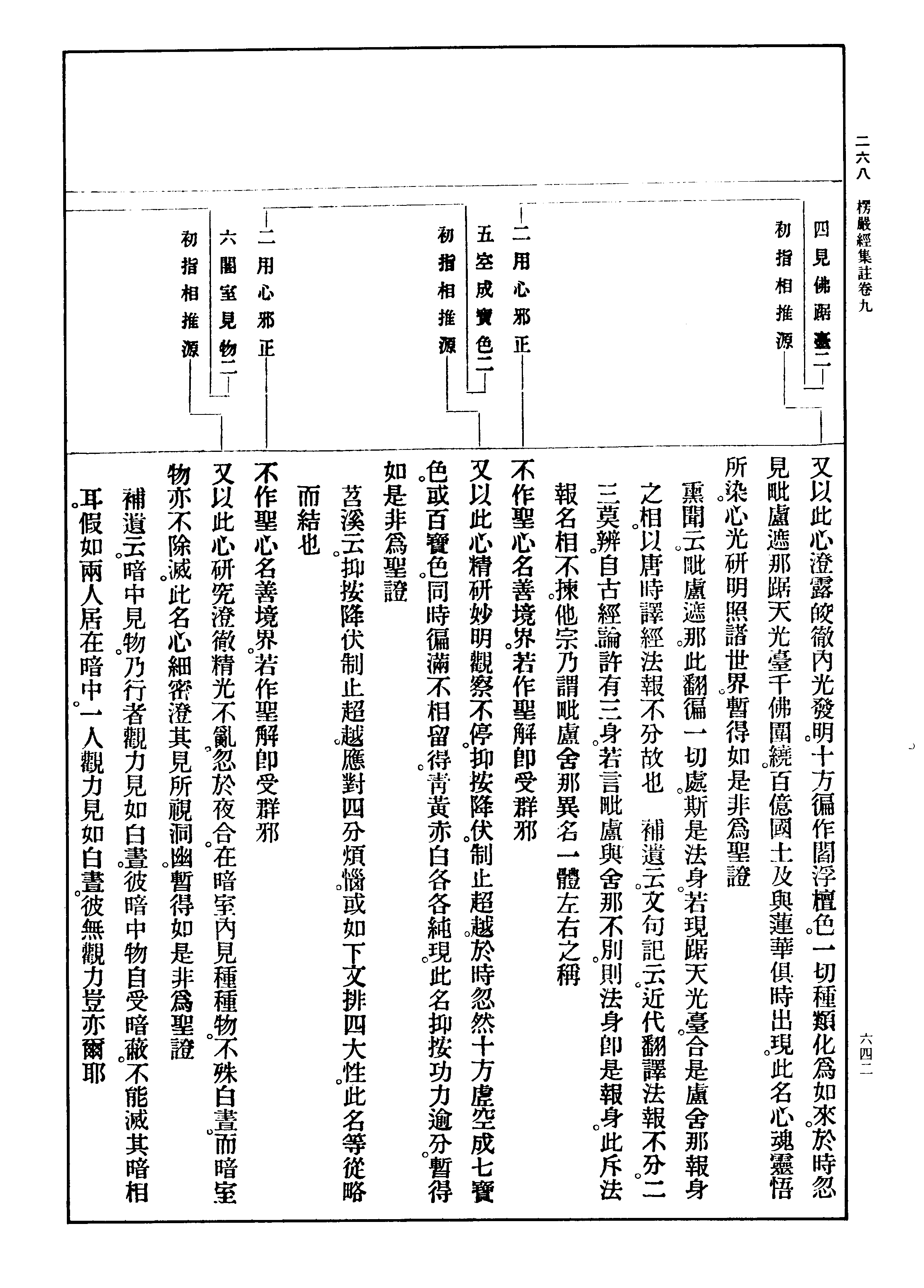

又以此心澄露皎彻内光发明。十方遍作阎浮檀色。一切种类化为如来。于时忽

见毗卢遮那踞天光台千佛围绕。百亿国土及与莲华俱时出现。此名心魂灵悟

所染。心光研明照诸世界。暂得如是非为圣證。」

【熏闻云。毗卢遮那。此翻遍一切处。斯是法身。若现踞天光台。合是卢舍那报身

之相。以唐时译经法报不分故也。

补遗云。文句记云。近代翻译法报不分。二

三莫辨。自古经论许有三身。若言毗卢与舍那不别。则法身即是报身。此斥法

报名相不拣。他宗乃谓毗卢舍那异名一体左右之称。】

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

又以此心精研妙明观察不停。抑按降伏。制止超越。于时忽然十方虚空成七宝

色。或百宝色。同时遍满不相留得。青黄赤白各各纯现。此名抑按功力逾分。暂得

如是非为圣證。」

【苕溪云。抑按降伏制止超越。应对四分烦恼。或如下文排四大性。此名等从略

而结也。】

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

又以此心研究澄彻精光不乱。忽于夜合。在暗室内见种种物。不殊白昼。而暗室

物亦不除灭。此名心细密澄其见所视洞幽。暂得如是非为圣證。」

【补遗云。暗中见物。乃行者观力见如白昼。彼暗中物自受暗蔽。不能灭其暗相

耳。假如两人居在暗中。一人观力见如白昼。彼无观力岂亦尔耶。】

卷九 第 643a 页 X11-0643.png

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

又以此心圆入虚融。四体忽然同于草木。火烧刀斫曾无所觉。又则火光不能烧

爇。纵割其肉犹如削木。此名尘并排四大性一向入纯。暂得如是非为圣證。」

【资中云。心融思寂执受不行。四大五尘忽然排并。既无能执。割截如空。念想一

纯。暂得如是。】

「不作圣心名善境界。若作圣解。即受群邪。

又以此心成就清净净心功极。忽见大地十方山河皆成佛国。具足七宝光明遍

满。又见恒沙诸佛如来遍满空界。楼殿华丽。下见地狱。上观天宫。得无障碍。此名

欣厌凝想日深想久化成。非为圣證。」

【熏闻云。欣厌当约净秽凡圣二义分之。】

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

又以此心研究深远。忽于中夜遥见远方市井街卷亲族眷属。或闻其语。此名迫

心逼极飞出故多隔见。非为圣證。」

【谷响云。管子曰处商必就市井。尹知章注云。立市必四方。若造井之制。故曰市

井。

补遗云。此名迫心等者。观解之心。推穷迫逐于色阴故。色既虚融不能为

障。是故飞出能隔见矣。】

「不作圣心名善境界。若作圣解即受群邪。

又以此心研究精极。见善知识形体变移。少选无端种种迁改。此名邪心含受魑

卷九 第 644a 页 X11-0644.png

魅或遭天魔入其心腹无端说法通远妙义。非为圣證。」

魅或遭天魔入其心腹无端说法通远妙义。非为圣證。」【资中云。此人曾有邪心种子。合外魔境相因而来。此则非善境界。纯是魔娆。不

同前九皆称善境。起心作證方乃成魔。

补遗云。善知识是行者依归。今见变

改。欲坏行人之心。谓彼不足为师故也。此第十人皆魔所为。至能无端说法等。

乃是行人因魔入心。故能如是。所以兴福云天魔借辩是也。

熏闻云。无端说

法。此是行人自能说。或闻前知识说法。而令其行人通达妙义。应以藏通别教

所诠之义称之为妙。

荆溪云前教中权。魔亦能说。】

「不作圣心魔事销歇。若作圣解即受群邪。

阿难。如是十种禅那现境。皆是色阴用心交互。故现斯事。众生顽迷不自忖量。逢

此因缘迷不自识。谓言登圣。大妄语成。堕无间狱。汝等当依如来灭后。于末法中

宣示斯义。无令天魔得其方便。保持覆护成无上道。」

【苕溪云。用心交互者。用禅那心与色阴坚固妄想交互。故现斯事。乃至识阴例

此明之。何则。以五妄想。各于本阴区宇之中为禅所观。将破未破。如灯欲灭其

光复炽。乃与定力交战其功。故成之败之。则魔佛之道于是乎辨。长水云。问此

不作五阴次第观门。何得阴次第尽明其境耶。答观虽总相五阴同观。阴有粗

细。粗者先尽。譬如浣衣粗垢先去。此阴既积妄所成。妄尽自然阴灭。从粗至细

理必然也。】

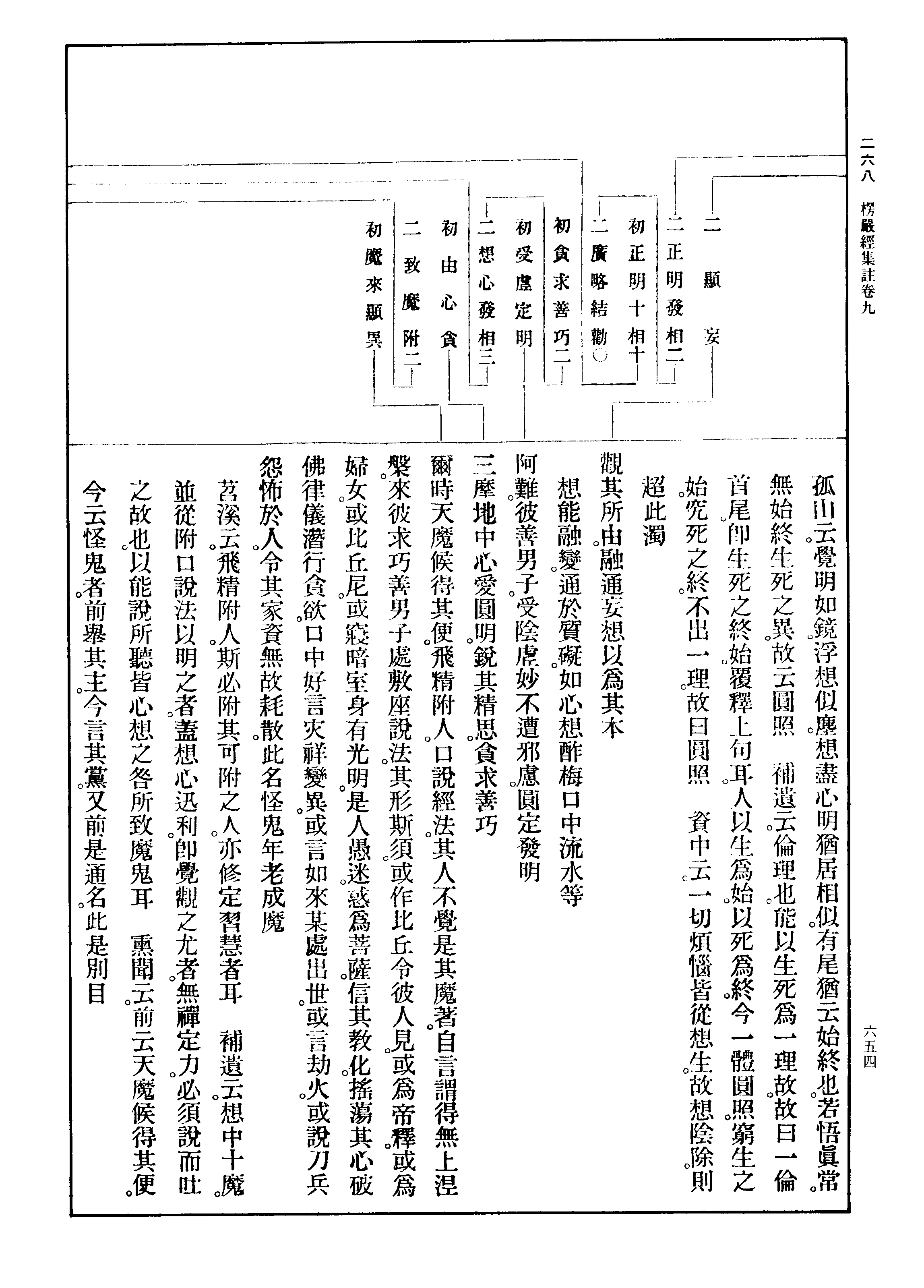

「阿难。彼善男子修三摩提。奢摩他中色阴尽者。见诸佛心。如明镜中显现其像。」

卷九 第 645a 页 X11-0645.png

【苕溪云。色阴尽者。约巳断说。见诸佛心即相似證。如前文云。若目明朗十方洞

开无复幽暗。】

「若有所得而未能用。犹如魇人手足宛然见闻不惑。心触客邪而不能动。此则名

为受阴区宇。」

【补遗云。文有二段。初法。次喻。

初谓行者进观受心。似若了然不取前境。有明

白之相。未能破除受阴。故曰若有所得而未能用也。下文心离于身返观其面

去住自在。方能有用。受阴尽相也。今虽明白未脱受阴。乃区宇也。次举喻。触客

邪者。心有厌合如触客邪。喻今受阴明白。尚为受阴所笼。

熏闻云。魇本厌。后

人加鬼。伏合人心曰厌。

苕溪云。问何故色阴前断后伏邪。答断从悬示。伏就

次论。若不明断。无以知离过显德之相。若不明伏。无以知依阴发魔之由。下三

阴文初皆有此义。】

「若魇咎歇。其心离身反观其面。去住自由无复留碍。名受阴尽。是人则能超越见

浊。」

【真际云。见以推求执取为义。由领前境。取著随生。故心离其形。则超见浊也。

补遗云。若脱阴笼。如魇歇去。其心离身者。凡夫心必随根受领前境。今不随于

眼等受境。乃是其心离身矣。非但不随眼等受境。又能返观能见等根。故曰返

观其面。依根曰住。离根曰去。去住在我。故曰自由。受以领纳分别前境为义。今

不领受。分别亦止。故超见浊也。】

卷九 第 646a 页 X11-0646.png

「观其所由。虚明妄想以为其本。」

【真际云。虚妄照了。故曰虚明。】

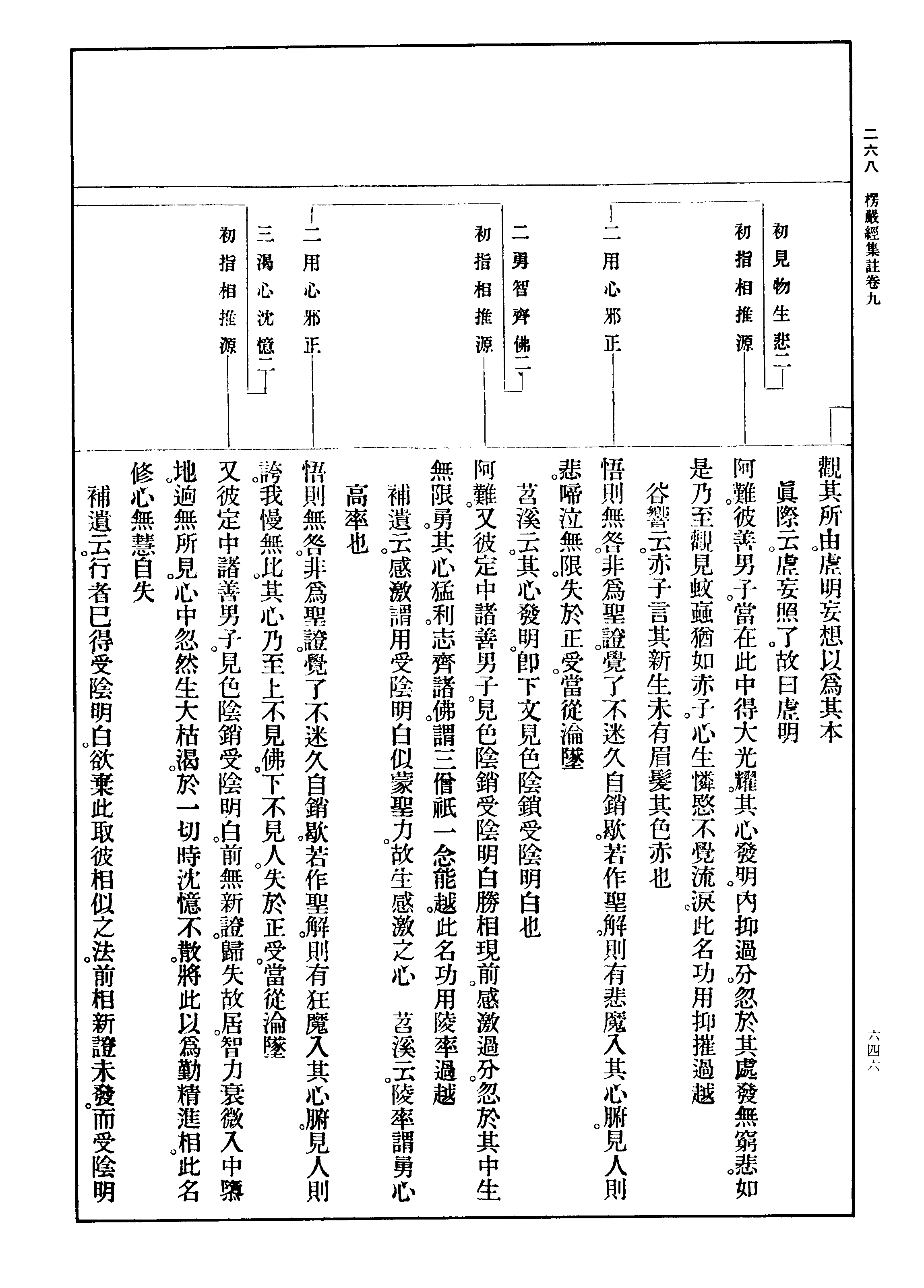

「阿难。彼善男子。当在此中得大光耀。其心发明。内抑过分。忽于其处发无穷悲。如

是乃至观见蚊虻犹如赤子。心生怜悯不觉流泪。此名功用抑摧过越。」

【谷响云。赤子言其新生未有眉发其色赤也。】

「悟则无咎。非为圣證。觉了不迷久自销歇。若作圣解。则有悲魔入其心腑。见人则

悲。啼泣无限。失于正受。当从沦坠。」

【苕溪云。其心发明。即下文见色阴锁受阴明白也。】

「阿难。又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白胜相现前。感激过分。忽于其中生

无限勇。其心猛利。志齐诸佛。谓三僧祇一念能越。此名功用陵率过越。」

【补遗云。感激谓用受阴明白似蒙圣力。故生感激之心。

苕溪云。陵率谓勇心

高率也。】

「悟则无咎。非为圣證。觉了不迷久自销歇。若作圣解。则有狂魔入其心腑。见人则

誇。我慢无比。其心乃至上不见佛。下不见人。失于正受。当从沦坠。

又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。前无新證。归失故居。智力衰微入中隳

地。迥无所见。心中忽然生大枯渴。于一切时沈忆不散。将此以为勤精进相。此名

修心无慧自失。」

【补遗云。行者巳得受阴明白。欲弃此取彼相似之法。前相新證未发。而受阴明

卷九 第 647a 页 X11-0647.png

白又失。良以智力衰微故尔。以今受阴得而复失。名中隳地。望前相似。后有色

白又失。良以智力衰微故尔。以今受阴得而复失。名中隳地。望前相似。后有色阴虚融。故曰中也。沈忆不散者。忆前故居。后阴明白。又下云旦夕撮心悬在一

处。亦言心悬所失耳。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有忆魔入其心腑。旦夕撮心悬在一处。失于正

受。当从沦坠。

又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。慧力过定。失于猛利。以诸胜性怀于心

中。自心巳疑是卢舍那。得少为足。此名用心亡失恒审溺于知见。」

【舍那是报智。因慧力偏胜之故也。

长水云。定力微故亡失恒审。慧力过故溺

于知见。

熏闻云。亡失恒审。谓失于平常审谛之心也。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有下劣易知足魔入其心腑。见人自言我得无

上第一义谛。失于正受。当从沦坠。」

【以由定力微慧力过。胜解忽生。引起见取种子。执劣为胜。故此现也。】

「又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。新證未获。故心巳亡。历览二际自生艰

险。于心忽然生无尽忧。如坐铁床。如饮毒药。心不欲活。常求于人令害其命早取

解脱。此名修行失于方便。」

【补遗云。此与前文归失故居其义大同。然则受阴明白之相或有或亡者何。须

知受阴明白但是初得。未是观成。受阴尽故。将使欲进前證。此法即失矣。如吴

兴前文云。以五妄想各于本阴区宇之中为禅所观。将破未破。如灯欲灭其光

卷九 第 648a 页 X11-0648.png

复炽。乃与定力交战其功是也。今初得于受阴明白。未至坚纯。便希新證。安得

复炽。乃与定力交战其功是也。今初得于受阴明白。未至坚纯。便希新證。安得不失初得浅法乎。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有一分常忧愁魔入其心腑。手执刀剑自割其

肉。欣其舍寿。或常忧愁走入山林。不耐见人。失于正受。当从沦坠。」

【悔恼种子被激而生。修无方便。故引魔鬼。如四分律。婆求河边诸比丘等修不

净观。厌净过分求刀自割。魔使之然。悟则无咎。】

「又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。处清净中心安隐后。忽然自有无限喜

生。心中欢悦不能自止。此名轻安无慧自禁。」

【苕溪云。轻安七觉支中其体属定。

熏闻云。七觉支谓念择进喜轻安定舍。初

通定慧。次三属慧。后三属定。

定若兼慧。正道可通。今所发者。既无慧自持。则

定翻成散。魔得其便。喜乐入焉。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有一分好喜乐魔入其心腑。见人则笑。于衢路

傍自歌自舞。自谓巳得无碍解脱。失于正受。当从沦坠。

又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。自谓巳足。忽有无端大我慢起。如是乃

至慢与过慢。及慢过慢。或增上慢。或卑劣慢一时俱发。心中尚轻十方如来。何况

下位声闻缘觉。此名见胜无慧自救。」

【资中云。此有七慢。恃我陵他。名我慢。称量自他比较同德。但名为慢。于他等谓

巳胜。名过慢。于他胜为巳胜。名慢过慢。未得谓得。名增上慢。虽知下劣返顾自

卷九 第 649a 页 X11-0649.png

矜。名卑劣慢。下毁经像。即是邪慢。

矜。名卑劣慢。下毁经像。即是邪慢。补遗云。涅槃瑜伽七慢。并同此经。成论有

大慢为八慢。显扬论第一云。慢者。谓以他方巳。计我为胜。我等我劣。令心恃举

为体。或是俱生。或分别起。能障无慢为业。如经说三种慢类。我胜慢类。我等慢

类。我劣慢类。或疑云。经中七慢自足。何故又云乃至。须知据佛意。说众生慢相

不止此七。故有斯语。是则今列七慢亦是略举。慢过慢者慢中之慢也。于前过

慢又加一倍故。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有一分大我慢魔入其心腑。不礼塔庙。摧毁经

像。谓檀越言此是金铜。或是土木。经是树叶。或是叠华。肉身真常不自恭敬。却崇

土木。实为颠倒。其深信者。从其毁碎埋弃土中。疑误众生入无间狱。失于正受。当

从沦坠。」

【孤山云。夫假像知真。因言体道。于是严其像以生其敬。写其言以悟其心。住持

三宝理在于兹也。苟生邪见岂达中庸。唯自敬身轻毁经像。邪风一扇愚者悦

随。昔卫元嵩谏周武帝。不造曲见伽蓝。以四海为延平大寺。和夫妻为圣众。即

皇帝是如来。树令德为纲维。尊耆年为上座。而周武惑其言。遂灭佛法。凡此说

者。将非天魔外道入佛法中肆其奸谋倾毁我教耶。

长水云。愚者修禅。皆堕

此见。并是魔种。不识如来像教之意。且末世住持。依因像教。出家学道藉此而

修。魔坏信因。令毁经像。故楞伽云。佛若不说教则坏灭。教若坏灭谁有修行及

得道者。愚者不见此文。一向谤佛无说。故知若不说法。十二部经于兹灭矣。须

卷九 第 650a 页 X11-0650.png

知毁经像者。魔鬼入心。是大邪见。当须善识勿同此谤。】

知毁经像者。魔鬼入心。是大邪见。当须善识勿同此谤。】「又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。于精明中圆悟精理得大随顺。其心忽

生无量轻安。巳言成圣得大自在。此名因慧获诸轻清。」

【苕溪云。轻安者。名虽同前。其义则异。以云因慧获诸轻清故。此中受阴于诸尘

境无重浊之惑。便言成圣得大自在也。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有一分好轻清魔入其心腑。自谓满足。更不求

进。此等多作无闻比丘。疑误众生堕阿鼻狱。失于正受。当从沦坠。

又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。于明悟中得虚明性。其中忽然归向永

灭。拨无因果一向入空。空心现前。乃至心生长断灭解。」

【熏闻云。密严经云。宁起有见如须弥。不起空见如芥子。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有空魔入其心腑。乃谤持戒名为小乘。菩萨悟

空。有何持犯。其人常于信心檀越。饮酒啖肉。广行淫秽。因魔力故。摄其前人不生

疑谤。鬼心久入。或食屎尿兴酒肉等一种俱空。破佛律仪。误人入罪。失于正受。当

从沦坠。」

【资中云。此从邪见种生。引此空魔入其心腑。大般若云。魔能入一切众生心。令

归依魔党。如胶如漆。断手截臂不以为难。

孤山云。嗟乎叔世。尊合杂为大道。

排持操为小乘。戒律轨仪弃为他物。画魑魅以为巧。扇无捡以为风。及夫阴阳

拘忌流俗妄说。一皆信受。畏若严刑。未审戒律之教与阴阳之书孰愈。流俗之

卷九 第 651a 页 X11-0651.png

说。与如来之谈孰优。背正向邪颠乱之甚。怀道大士一为思之。或为宗师愿以

说。与如来之谈孰优。背正向邪颠乱之甚。怀道大士一为思之。或为宗师愿以训众。斯乃震法雷于迷蛰。耀慧灯于永夜。夫如是。则涅槃之嘱。斯经之诫。得其

人而其道举矣。又何待于四依出世乎。国策云画鬼神易为巧。图狗马难为工。

今以排去律检。妄谈无碍。如画鬼神耳。

太史公曰。尝观阴阳之术太详。而使

人忌讳拘而多畏。流俗妄说者此又阴阳家之讹者也。】

「又彼定中诸善男子。见色阴销受阴明白。味其虚明。深入心骨。其心忽有无限爱

生。爱极发狂便为贪欲。此名定境安顺入心。无慧自持。误入诸欲。」

【味其虚明者。爱著禅中色阴净处以为胜境。由此起爱。无慧觉察。引其贪欲种

子而发。遂成狂欲也。】

「悟则无咎。非为圣證。若作圣解。则有欲魔入其心腑。一向说欲为菩提道。化诸白

衣平等行欲。其行淫者名持法子。神鬼力故。于末世中摄其凡愚其数至百。如是

乃至一百二百或五六百。多满千万。魔心生厌离其身体。威德既无。陷于王难。疑

误众生入无间狱。失于正受。当从沦坠。」

【苕溪云。此如天台止观。烦恼境欲发之相。智者云。生来欲色抑制可停。今所发

者其惑炽盛。若见外境。心狂眼暗。如睡狮子触之哮吼。若不识者。则能牵人作

大重罪。今文既云魔入其心。则是烦恼兴魔二境俱发。】

「阿难。如是十种禅那现前。皆是受阴用心交互。故现斯事。众生顽迷不自忖量。逢

此因缘迷不自识。谓言登圣。大妄语成。堕无间狱。汝等亦当将如来语。于我灭后。

卷九 第 652a 页 X11-0652.png

传示末法。遍令众生开悟斯义。无令天魔得其方便。保持覆护成无上道。

传示末法。遍令众生开悟斯义。无令天魔得其方便。保持覆护成无上道。阿难。彼善男子修三摩提受阴尽者。虽未漏尽。心离其形如鸟出笼。巳能成就。」

【虽未漏尽。谓界外无明漏也。】

「从是凡身。上历菩萨六十圣位。得意生身。随往无碍。譬如有人。熟寐寱言。是人虽

则无别所知。其言巳成音韵伦次。令不寐者咸悟其语。此则名为想阴区宇。」

【六十圣位通涂举之。别在意生身耳。

孤山云。始三渐次终乎妙觉。其间有贤

有圣。皆是三世诸佛所历之位。故通称圣位。问五十五位真菩提路。既不取三

渐次义。今六十圣位何故取之。答前据别论。今从通说。通中义含外凡相似分

真之位。若别论中。从乾慧去。方是正明地位之相。

补遗云。十信十住十行十

向十地前乾慧与前渐次。即为六十。得意生身者。即入相似圣位中也。楞伽经

大慧菩萨问佛。何名意生。佛言。譬如意去。速疾无碍。此则从喻得名。彼经又有

两义重释。初云。如十万由旬外。忆先所见。念念相续疾至于彼。次云。如幻三昧

力。忆本愿故生。经中二义。并约意忆故生也。

熏闻云。此与玄义释意不同。玄

义从因。楞伽约果。谓舍分段生变易时。速疾无碍。若尔智者违经文耶。答不违。

盖取三昧乐意等谓之作意。是则经存两义。前后互出耶。楞伽第四明三种意

生身。一入三昧乐意生身。二觉法自性意生身。三种类俱生无作意生身。法华

玄义。以第一拟二乘入空。第二拟通教出假。第三拟别教修中。通名意者。初作

空意。二作假意。后作中意。又云。别圆似解犹未发真皆名作意。当知今经意生

卷九 第 653a 页 X11-0653.png

即第三种类也。

即第三种类也。补遗云。天台一家诸文明意生身。义通四教。三乘未断无明。

凡有九人修观。作意义通故。往生方便义通故。法华玄文。拟前三教。不云圆似。

摄入其中者。止观记云。以观胜故。意生之名宜在教道也。若维摩疏。对后三教。

皆云恐者不敢定判也。法华玄文。安乐作空意。云拟二乘。止观记云以摄通别。

维摩疏。以空对通。例摄藏别。入空之人秪为义通。所以诸文随诸教义从容进

退。拟人对教自在说之。楞伽文局别接通者。止观记云。并云地故。此准楞伽。若

按华严随意生身。其义稍通。又须知五阴文初。结示阴尽。则入观行相似。此约

初根互入者说。谓若于色阴悟入。非但能尽色阴。馀之四阴亦空。则破惑入理。

故曰见诸佛心。如明镜中显现其像。若钝根人。但能见于色阴销融。未有所悟。

故进观受阴。今约钝者次第历于五阴修观。不可指修受阴观人。巳于色阴曾

悟入也。今五阴中修禅那人并在观行。期入相似。所言上历圣位。文寄此中。义

均上下。如于一一阴中悟入。并能上历圣位故也。不然。则岂有得意生身菩萨

为魔所入耶。

长水云。譬如下。未破想阴。故如孰寐寱言也。有成圣位分。故如

音韵伦次也。令不寐者咸悟其语。如證圣人则知彼有圣位之分。故般若云。如

来悉知悉见是人。则能成就阿耨菩提。

补遗云。想心所笼。如在睡梦。观解明

白如言伦次。睡人心在无记。曰无别所知。喻未有相似之證也。】

「若动念尽浮想销除。于觉明心如去尘垢。一伦生死首尾圆照。名想阴尽。是人则

能超烦恼浊。」

卷九 第 654a 页 X11-0654.png

【孤山云。觉明如镜。浮想似尘。想尽心明犹居相似。有尾犹云始终也。若悟真常。

无始终生死之异。故云圆照。

补遗云。伦理也。能以生死为一理故。故曰一伦

首尾。即生死之终始。覆释上句耳。人以生为始。以死为终。今一体圆照。穷生之

始。究死之终。不出一理。故曰圆照。

资中云。一切烦恼皆从想生。故想阴除。则

超此浊。】

「观其所由。融通妄想以为其本。」

【想能融变。通于质碍。如心想酢梅口中流水等。】

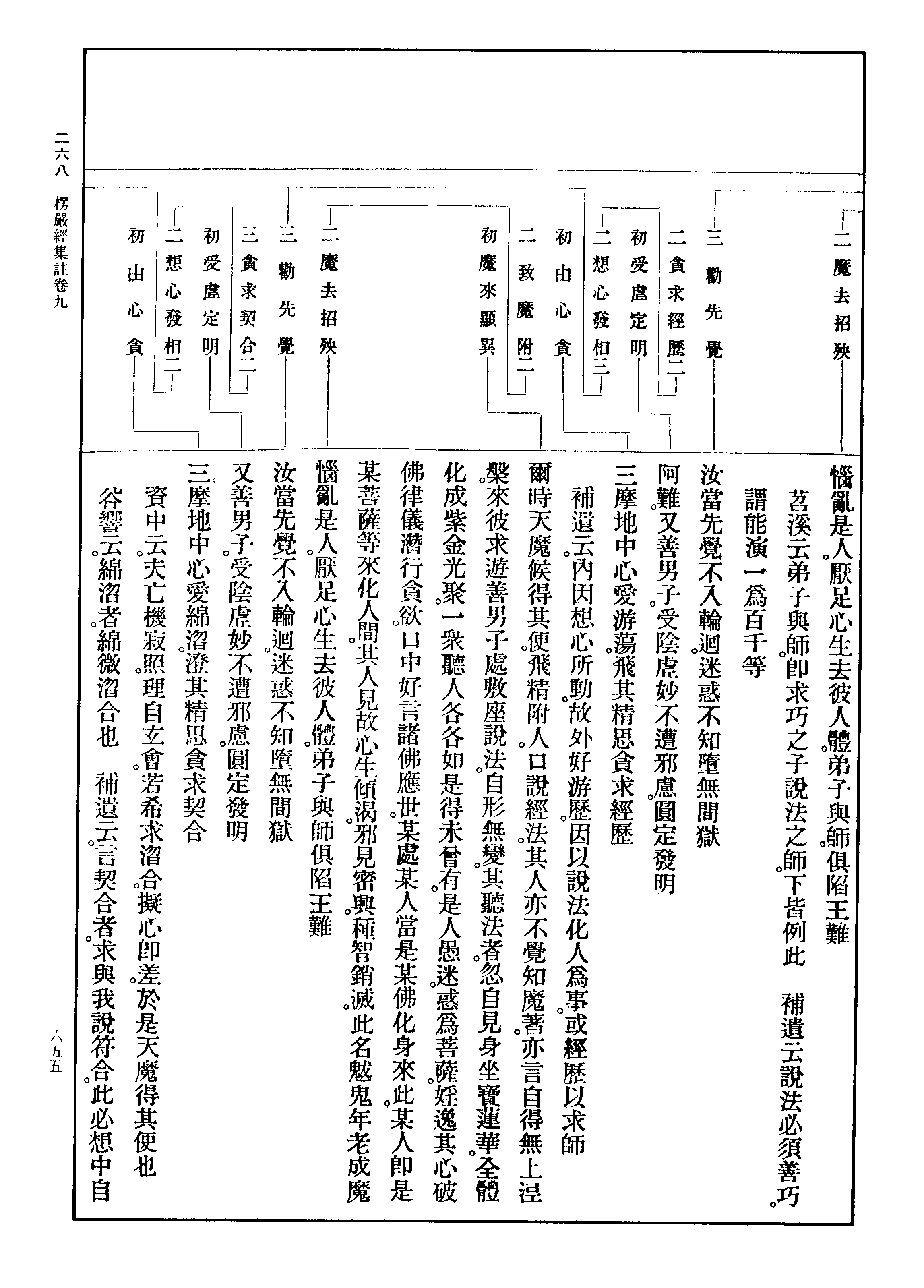

「阿难。彼善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱圆明。锐其精思。贪求善巧。

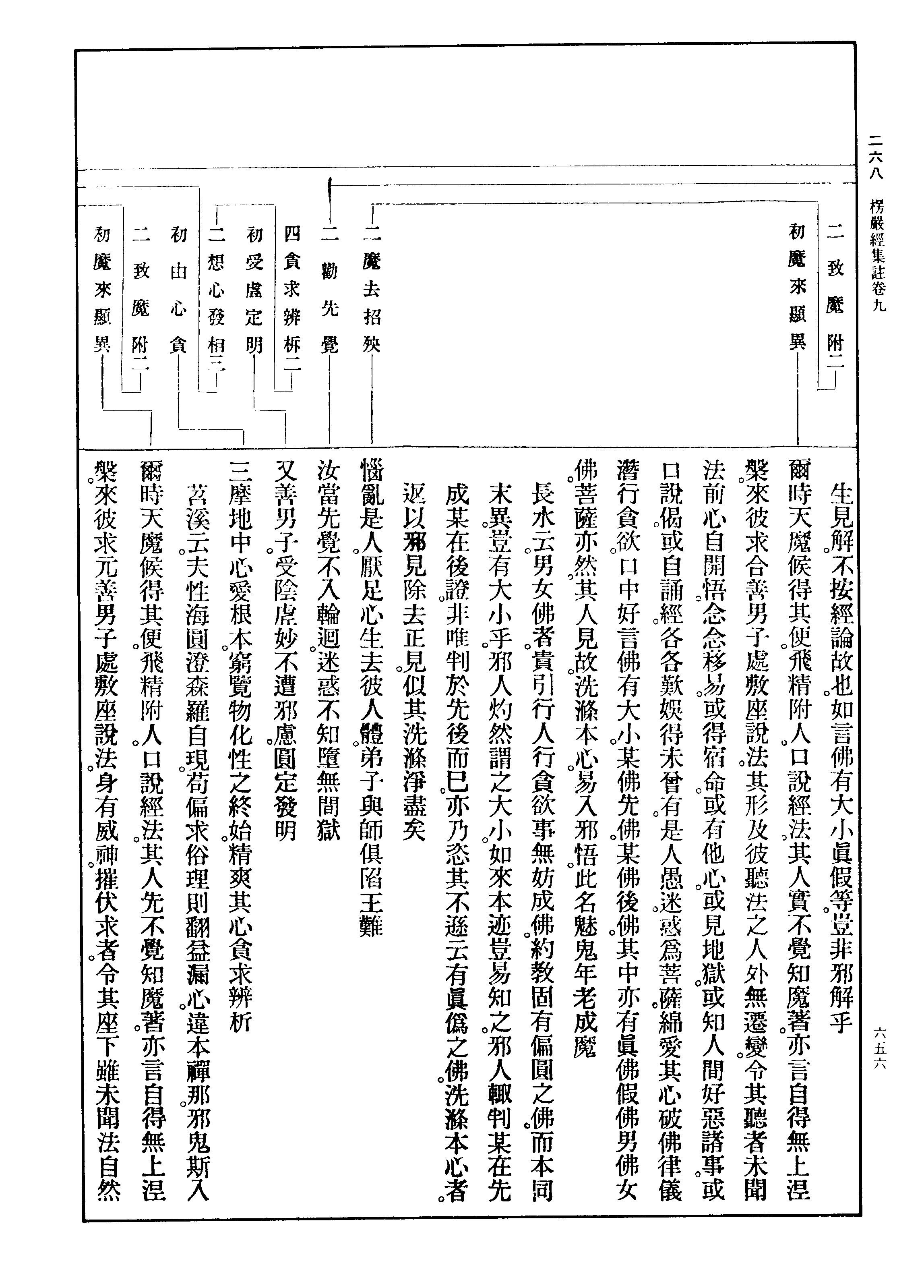

尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人不觉是其魔著。自言谓得无上涅

槃。来彼求巧善男子处敷座说法。其形斯须。或作比丘令彼人见。或为帝释。或为

妇女。或比丘尼。或𥨊暗室身有光明。是人愚迷。惑为菩萨。信其教化。摇荡其心破

佛律仪潜行贪欲。口中好言灾祥变异。或言如来某处出世。或言劫火。或说刀兵

怨怖于人。令其家资无故耗散。此名怪鬼年老成魔。」

【苕溪云。飞精附人。斯必附其可附之人。亦修定习慧者耳。

补遗云。想中十魔。

并从附口说法以明之者。盖想心迅利。即觉观之尤者。无禅定力。必须说而吐

之故也。以能说所听皆心想之咎所致魔鬼耳。

熏闻云。前云天魔候得其便。

今云怪鬼者。前举其主。今言其党。又前是通名。此是别目。】

卷九 第 655a 页 X11-0655.png

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师。俱陷王难。」

【苕溪云。弟子与师。即求巧之子说法之师。下皆例此。

补遗云。说法必须善巧。

谓能演一为百千等。】

「汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

阿难。又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱游荡。飞其精思贪求经历。」

【补遗云。内因想心所动。故外好游历。因以说法化人为事。或经历以求师。】

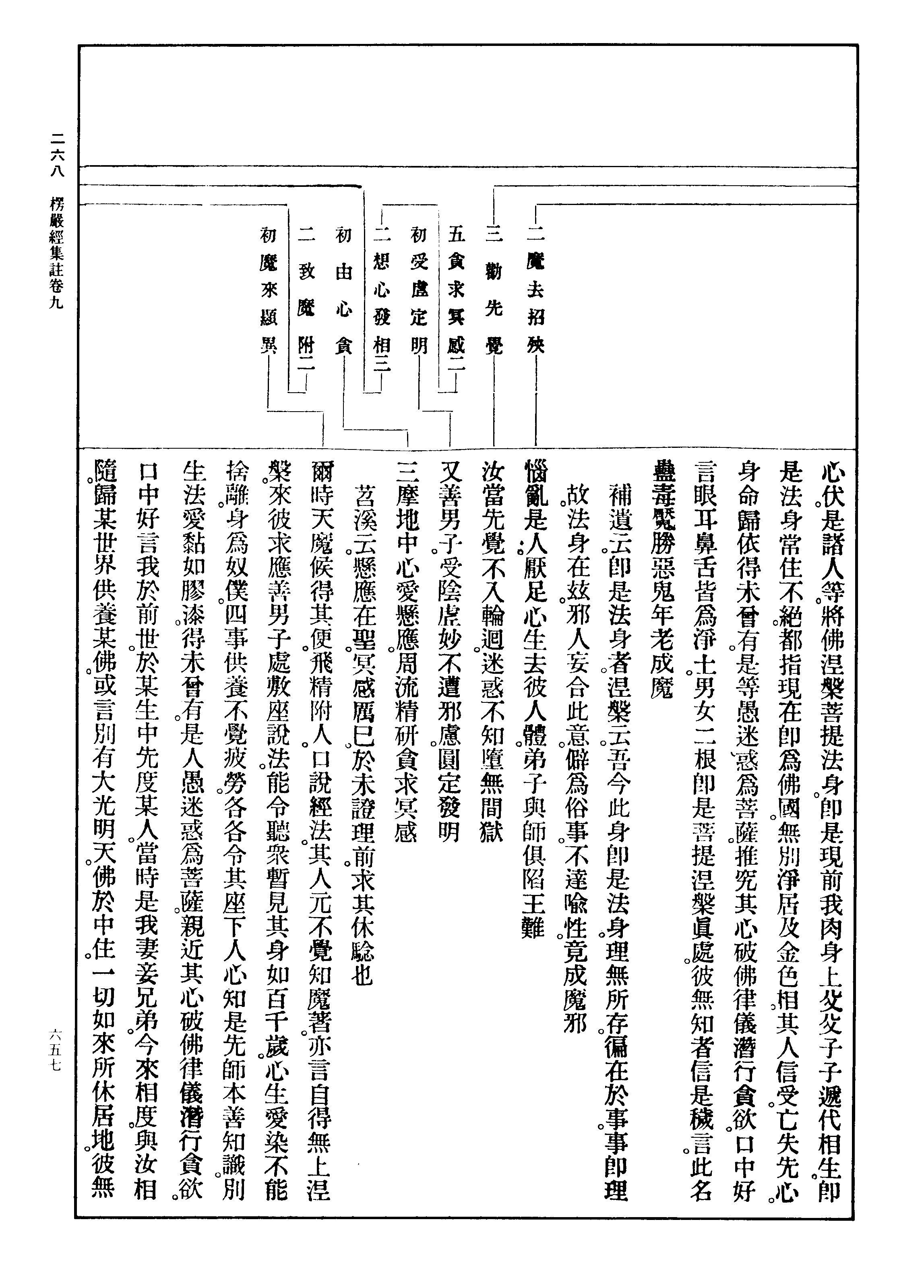

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人亦不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求游善男子处敷座说法。自形无变。其听法者。忽自见身坐宝莲华。全体

化成紫金光聚。一众听人各各如是得未曾有。是人愚迷。惑为菩萨。淫逸其心破

佛律仪潜行贪欲。口中好言诸佛应世。某处某人当是某佛化身来此。某人即是

某菩萨等来化人间。其人见故心生倾渴。邪见密兴。种智销灭。此名魃鬼年老成魔。

恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师俱陷王难。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱绵㳷。澄其精思贪求契合。」

【资中云。夫亡机寂照。理自玄会。若希求㳷合。拟心即差。于是天魔得其便也。

谷响云。绵㳷者。绵微㳷合也。

补遗云。言契合者。求与我说符合。此必想中自

卷九 第 656a 页 X11-0656.png

生见解。不按经论故也。如言佛有大小真假等。岂非邪解乎。】

生见解。不按经论故也。如言佛有大小真假等。岂非邪解乎。】「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人实不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求合善男子处敷座说法。其形及彼听法之人外无迁变。令其听者未闻

法前心自开悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或见地狱。或知人间好恶诸事。或

口说偈。或自诵经。各各叹娱得未曾有。是人愚迷。惑为菩萨。绵爱其心破佛律仪

潜行贪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛。某佛后佛。其中亦有真佛假佛男佛女

佛。菩萨亦然。其人见故。洗涤本心。易入邪悟。此名魅鬼年老成魔。」

【长水云。男女佛者。贵引行人行贪欲事无妨成佛。约教固有偏圆之佛。而本同

末异。岂有大小乎。邪人灼然谓之大小。如来本迹岂易知之。邪人辄判某在先

成某在后證。非唯判于先后而巳。亦乃恣其不逊云有真伪之佛。洗涤本心者。

返以邪见除去正见。似其洗涤净尽矣。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师俱陷王难。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱根本。穷览物化性之终始。精爽其心贪求辨析。」

【苕溪云。夫性海圆澄森罗自现。苟偏求俗理则翻益漏心。违本禅那。邪鬼斯入。】

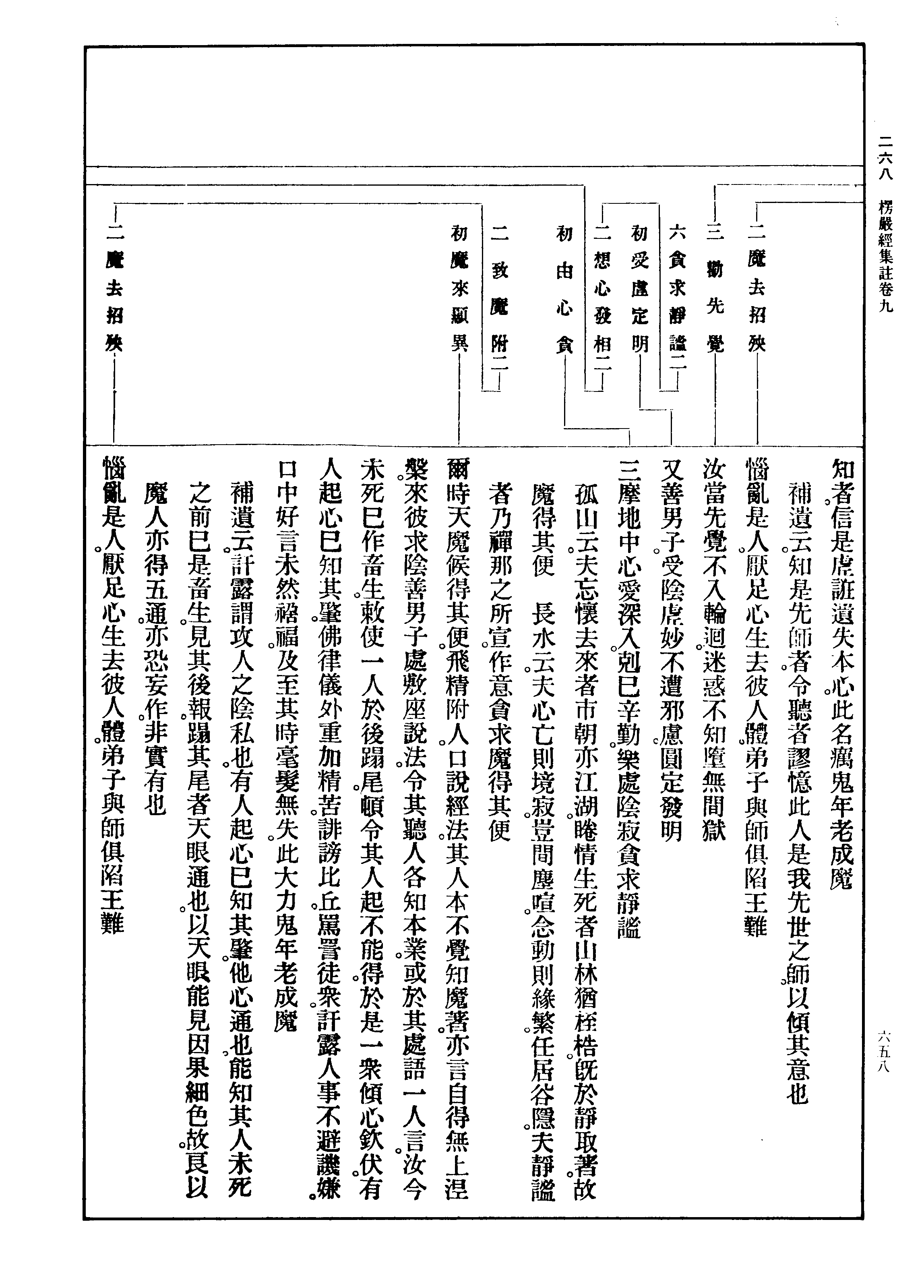

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人先不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求元善男子处敷座说法。身有威神。摧伏求者。令其座下虽未闻法自然

卷九 第 657a 页 X11-0657.png

心伏。是诸人等。将佛涅槃菩提法身。即是现前我肉身上父父子子递代相生。即

心伏。是诸人等。将佛涅槃菩提法身。即是现前我肉身上父父子子递代相生。即是法身常住不绝。都指现在即为佛国。无别净居及金色相。其人信受。亡失先心。

身命归依得未曾有。是等愚迷。惑为菩萨。推究其心破佛律仪潜行贪欲。口中好

言眼耳鼻舌皆为净土。男女二根即是菩提涅槃真处。彼无知者信是秽言。此名

蛊毒魇胜恶鬼年老成魔。」

【补遗云。即是法身者。涅槃云。吾今此身即是法身。理无所存。遍在于事。事即理

故。法身在兹。邪人妄合此意。僻为俗事。不达喻性。竟成魔邪。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师俱陷王难。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱悬应。周流精研贪求冥感。」

【苕溪云。悬应在圣。冥感厉巳。于未證理前。求其休验也。】

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人元不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求应善男子处敷座说法。能令听众暂见其身如百千岁。心生爱染不能

舍离。身为奴仆。四事供养不觉疲劳。各各令其座下人心知是先师本善知识。别

生法爱黏如胶漆。得未曾有。是人愚迷惑为菩萨。亲近其心破佛律仪潜行贪欲。

口中好言我于前世。于某生中先度某人。当时是我妻妾兄弟。今来相度。与汝相

随。归某世界供养某佛。或言别有大光明天。佛于中住。一切如来所休居地。彼无

卷九 第 658a 页 X11-0658.png

知者。信是虚诳遗失本心。此名疠鬼年老成魔。」

知者。信是虚诳遗失本心。此名疠鬼年老成魔。」【补遗云。知是先师者。令听者谬忆此人是我先世之师。以倾其意也。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师俱陷王难。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱深入。剋巳辛勤。乐处阴寂贪求静谧。」

【孤山云。夫忘怀去来者市朝亦江湖。眷情生死者山林犹桎梏。既于静取著。故

魔得其便。

长水云。夫心亡则境寂。岂间尘喧。念动则缘繁。任居谷隐。夫静谧

者乃禅那之所宣。作意贪求魔得其便。】

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人本不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求阴善男子处敷座说法。令其听人各知本业。或于其处语一人言。汝今

未死巳作畜生。敕使一人于后蹋尾。顿令其人起不能得。于是一众倾心钦伏。有

人起心巳知其肇。佛律仪外重加精苦。诽谤比丘。骂詈徒众。讦露人事不避讥嫌。

口中好言未然祸福。及至其时毫发无失。此大力鬼年老成魔。」

【补遗云。讦露谓攻人之阴私也。有人起心巳知其肇。他心通也。能知其人未死

之前巳是畜生。见其后报。蹋其尾者天眼通也。以天眼能见因果细色故。良以

魔人亦得五通。亦恐妄作。非实有也。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师俱陷王难。

卷九 第 659a 页 X11-0659.png

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑圆定发明。

三摩地中心爱知见。勤苦研寻贪求宿命。」

【苕溪云。宿命六通之一也。小乘修成。大乘发得。今进不待发。退不从修。作念求

之。故招魔事。】

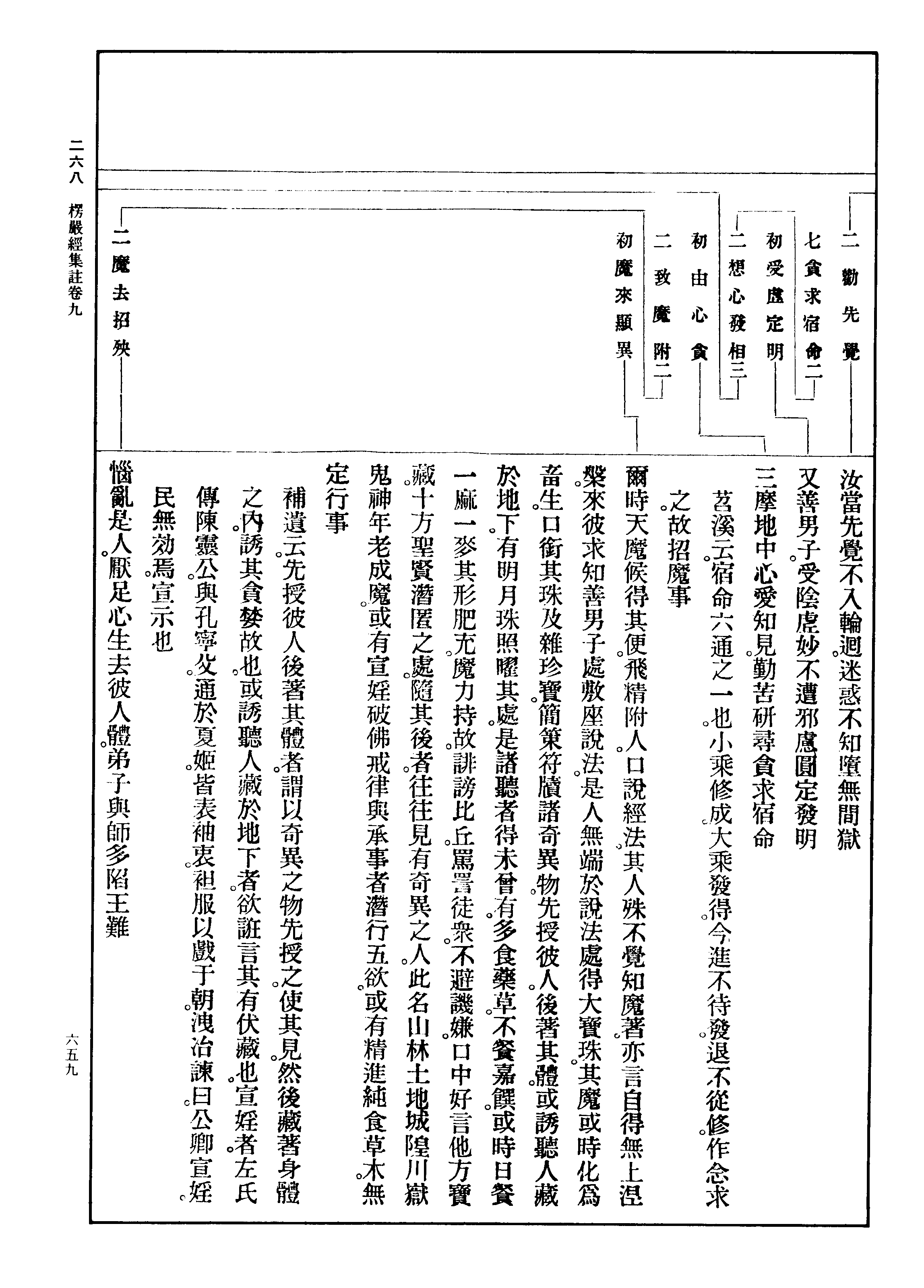

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人殊不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求知善男子处敷座说法。是人无端于说法处得大宝珠。其魔或时化为

畜生。口衔其珠及杂珍宝。简策符牍诸奇异物。先授彼人。后著其体。或诱听人藏

于地下。有明月珠照曜其处。是诸听者得未曾有。多食药草。不餐嘉馔。或时日餐

一麻一麦其形肥充。魔力持故。诽谤比丘。骂詈徒众。不避讥嫌。口中好言他方宝

藏。十方圣贤潜匿之处。随其后者。往往见有奇异之人。此名山林土地城隍川岳

鬼神年老成魔。或有宣淫破佛戒律与承事者潜行五欲。或有精进纯食草木。无

定行事。」

【补遗云。先授彼人后著其体者。谓以奇异之物先授之。使其见。然后藏著身体

之内。诱其贪婪故也。或诱听人藏于地下者。欲诳言其有伏藏也。宣淫者。左氏

传陈灵公。与孔宁父。通于夏姬。皆表袖衷。袒服以戏于朝。泄冶谏曰。公卿宣淫。

民无效焉。宣示也。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师多陷王难。

卷九 第 660a 页 X11-0660.png

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱神通种种变化。研究化元贪取神力。

尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人诚不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求通善男子处敷座说法。是人或复手执火光。手撮其光分于所听四众

头上。是诸听人顶上火光皆长数尺。亦无热性。曾不焚烧。或水上行如履平地。或

于空中定坐不动。或入瓶内。或处囊中。越牖透垣曾无障碍。唯于刀兵不得自在。

自言是佛。身著白衣受比丘礼。诽谤禅律。骂詈徒众。讦露人事不避讥嫌。口中常

说神通自在。或复令人傍见佛土。鬼力惑人非有真实。赞叹行淫不毁粗行。将诸

猥媟以为传法。此名天地大力山精海精风精河精土精一切草木积劫精魅。或

复龙魅。或寿终仙再活为魅。或仙期终计年应死其形不化。他怪所附年老成魔。」

【孤山云。猥鄙也。方言媟狎也。郭璞云。相亲狎也。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师俱陷王难。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知。堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱入灭。研究化性贪求深空。」

【大论云。诸佛说空法。本为破于有。若有著空者诸佛所不化。若了真俗不二。三

谛互融。有空空有曾无取著。虽邪魔森列。其如予何。】

卷九 第 661a 页 X11-0661.png

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人终不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求空善男子处敷座说法。于大众内。其形忽空众无所见。还从虚空突然

而出。存没自在。或现其身洞如琉璃。或垂手足作旃檀气。或大小便如厚石蜜。诽

毁戒律。轻贱出家。口中常说无因无果。一死永灭。无复后身及诸凡圣。虽得空寂

潜行贪欲。受其欲者。亦得空心拨无因果。此名日月薄蚀精气金玉芝草麟凤龟

鹤经千万年不死为灵。出生国土年老成魔。」

【薄蚀经史皆作食。说文作蚀。京房易传云。日月赤黄为薄。或曰不交而食曰薄。

韦昭云。气往迫之为薄。亏毁曰食。】

「恼乱是人。厌足心生去彼人体。弟子与师多陷王难。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。

又善男子。受阴虚妙不遭邪虑。圆定发明。

三摩地中心爱长寿。辛苦研几贪求永岁。弃分段生。顿希变易细相常住。」

【变易者。断见思尽。生法性土。故受变易。今顿欲变粗身为细质。易短寿为长龄。

从此分段。延入彼土也。

补遗云。变易土中。微细生灭。缘坏生相。若望分段。亦

名常住法性身耳。】

「尔时天魔候得其便。飞精附人。口说经法。其人竟不觉知魔著。亦言自得无上涅

槃。来彼求生善男子处敷座说法。好言他方往还无滞。或经万里瞬息再来。皆于

彼方取得其物。或于一处。在一宅中数步之间。令其从东诣至西壁。是人急行累

卷九 第 662a 页 X11-0662.png

年不到。因此心信疑佛现前。口中常说十方众生皆是吾子。我生诸佛。我出世界。

年不到。因此心信疑佛现前。口中常说十方众生皆是吾子。我生诸佛。我出世界。我是元佛。出世自然不因修得。此名住世自在天魔。使其眷属。如遮文茶及四天

王毗舍童子未发心者。利其虚明。食彼精气。或不因师。其修行人亲自观见。称执

金刚与汝长命。现美女身盛行贪欲。永逾年岁。肝脑枯竭。口兼独言。听若妖魅。前

人未详多陷王难。未及遇刑先巳乾死。」

【孤山云。自在天即欲界第六天上。别有魔王居处。亦他化自在天摄。

长水云。

毗舍童子即毗舍遮鬼。此云食精气。

补遗云。上文以遮文茶是自在天之属。

今言毗舍。是举四王属。言未发心者。若巳发心自护佛法也。口兼独言听其妖

魅者。谓化为美女。非唯美色。有时口中兼独自言。无问自说也。听者惑其妖态。】

「恼乱彼人。以至殂殒。

汝当先觉不入轮回。迷惑不知堕无间狱。」

【补遗云。变粗身为细质。易短寿为长龄者。法华文句记第八云。大论正文罗汉

须舍分段方入变易。记第一云。若罗汉皆以边际定力持此身入变易者。佛身

何故入涅槃耶。若言佛身权示。何又云权示耶。一切罗汉若至法华无不回心。

何故除四大罗汉十六罗汉。馀皆入灭。肉身菩萨得无生者应皆不灭。此不许

变粗身为细质。易短寿为长龄也。又记第七云。罗汉发心后。令分段身延至变

易。不复改报成无上果者。此多属通义。以通菩萨过二乘地。或润生身。或不经

生而成正觉。诸论皆云舍分段身而入变易。天亲论主意未必然。但恐论释义

卷九 第 663a 页 X11-0663.png

不正耳。慈恩问。声闻无学永尽后有。云何与记当得菩提。答显扬论说。依变化

不正耳。慈恩问。声闻无学永尽后有。云何与记当得菩提。答显扬论说。依变化身。非业果形。成唯识说。即是变易生死入边际定。资昔所作感今身业。令其长

时与果不绝。此所资业展转微妙。犹如变化。由此变易异于旧时。是故名为变

易生死。

荆溪云。通义有教无人。慈恩变易名同事异。然则三乘须舍分段。小

乘发智论以第四禅为边际定。毗奈耶杂事以初禅至非非想灭受想定寂然

不动为边际定。婆沙问何谓边际。答边者表义。际者极义。故名边际。】

「阿难。当知是十种魔。于末世时。在我法中出家修道。或附人体。或自现形。皆言巳

成正遍知觉。赞叹淫欲破佛律仪。先恶魔师与魔弟子。淫淫相传。如是邪精魅其

心腑。近则九生。多踰百世。令真修行总为魔眷。命终之后必为魔民。失正遍知。堕

无间狱。

汝今未须先取寂灭。纵得无学。留愿入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信众

生。令不著魔得正知见。我今度汝巳出生死。汝遵佛语。名报佛恩。」

【孤山云。此嘱阿难未须取灭。而付法藏传云。入风奋迅三昧四派其身入灭度

者。得非感见不同乎。】

「阿难。如是十种禅那现境。皆是想阴用心交互。故现斯事。众生顽迷不自忖量。逢

此因缘迷不自识。谓言登圣。大妄语成。堕无间狱。

汝等必须将如来语。于我灭后传示末法。遍令众生开悟斯义。无令天魔得其方

便。保持覆护成无上道。」

卷九 第 664a 页 X11-0664.png

【据弘此经。合魔宫震动。凡夫不觉故也。如说四安乐行。正同此意。故文殊问云

于后恶世云何能持此经。佛令住四安乐行。广说离讥毁等缘。岂非同此耶。】

大佛顶如来密因修證了义诸菩萨万行首楞严经卷第九

卷九 第 665a 页 X11-0665.png