声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷十 第 1a 页 WYG0777-0186a.png

钦定四库全书

钦定四库全书景岳全书卷十

明 张介宾 撰

诸风

经义

九宫八风篇曰太一常以冬至之日居叶蛰之宫四十

六日明日居天留四十六日明日居仓门四十六日

明日居阴洛四十五日明日居天宫四十六日明日

卷十 第 1b 页 WYG0777-0186b.png

居玄委四十六日明日居仓果四十六日明日居新

居玄委四十六日明日居仓果四十六日明日居新洛四十五日明日复居叶蛰之宫曰冬至矣常如是

无已终而复始○太一移日天必应之以风雨以其

日风雨则吉岁美民安少病矣先之则多风后之则

多旱○太一在冬至之日有变占在君太一在春分

之日有变占在相太一在中宫之日有变占在吏太

一在秋分之日有变占在将太一在夏至之日有变

占在百姓所谓有变者太一居五宫之日病风折树

卷十 第 2a 页 WYG0777-0187a.png

木扬砂石各以其所主占贵贱○因视风所从来而

木扬砂石各以其所主占贵贱○因视风所从来而占之风从其所居之乡来为实风主生长养万物从

其冲后来为虚风伤人者也主杀主害者谨候虚风

而避之故圣人日避虚邪之道如避矢石然邪弗能

害此之谓也○是故太一入徙立于中宫乃朝八风

以占吉凶也风从南方来名曰太弱风其伤人也内

舍于心外在于脉气主热○风从西南方来名曰谋

风其伤人也内舍于脾外在于肌其气生为弱○风

卷十 第 2b 页 WYG0777-0187b.png

从西方来名曰刚风其伤人也内舍于肺外在于皮

从西方来名曰刚风其伤人也内舍于肺外在于皮肤其气主为燥○风从西北方来名曰折风其伤人

也内舍于小肠外在于手太阳脉脉绝则溢脉闭则

结不通善暴死○风从北方来名曰大刚风其伤人

也内舍于肾外在于骨与肩背之膂筋其气主为寒

也○风从东北方来名曰凶风其伤人也内舍于大

肠外在于两胁腋骨下及支节○风从东方来名曰

婴儿风其伤人也内舍于肝外在于筋纽其气主为

卷十 第 3a 页 WYG0777-0187c.png

身湿○风从东南方来名曰弱风其伤人也内舍于

身湿○风从东南方来名曰弱风其伤人也内舍于胃外在肌肉其气主体重○此八风皆从其虚之乡

来乃能病人三虚相抟则为暴病卒死两实一虚病

则为淋露寒热犯其雨湿之地则为痿故圣人避风

如避矢石焉其有三虚而偏中于邪风则为击仆偏

枯矣

岁露论黄帝问于少师曰余闻四时八风之中人也故

有寒暑寒则皮肤急而腠理闭暑则皮肤缓而腠理

卷十 第 3b 页 WYG0777-0187d.png

开贼风邪气因得以入乎将必须八正虚邪乃能伤

开贼风邪气因得以入乎将必须八正虚邪乃能伤人乎少师荅曰不然贼风邪气之中人也不得以时

然必因其开也其入深其内极病其病人也卒暴因

其闭也其入浅以留其病也徐以迟○帝曰有寒温

和适腠理不开然有卒病者其故何也少师曰虽平

居其腠理开闭缓急其故常有时也人与天地相参

也与日月相应也故月满则海水西盛人血气积肌

肉充皮肤致毛发坚腠理郤烟垢著当是之时虽遇

卷十 第 4a 页 WYG0777-0188a.png

贼风其入浅不深至其月郭空则海水东盛人气血

贼风其入浅不深至其月郭空则海水东盛人气血虚其卫气去形独居肌肉减皮肤纵腠理开毛发残

腠理薄烟垢落当是之时遇贼风则其入深其病人

也卒暴○帝曰其有卒然暴死暴病者何也少师曰

三虚者其死暴疾也得三实者邪不能伤人也帝曰

愿闻三虚曰乘年之衰逢月之空失时之和因为贼

风所伤是谓三虚故论不知三虚工反为粗帝曰愿

闻三实少师曰逢年之盛遇月之满得时之和虽有

卷十 第 4b 页 WYG0777-0188b.png

贼风邪气不能危之也○帝曰愿闻岁之所以皆同

贼风邪气不能危之也○帝曰愿闻岁之所以皆同病者何因而然少师曰此八正之候也候此者常以

冬至之日太一立于叶蛰之宫其至也天必应之以

风雨者矣风雨从南方来者为虚风贼伤人者也其

以夜半至也万民皆卧而弗犯也故其岁民少病其

以昼至者万民懈惰而皆中于虚风故万民多病虚

邪入客于骨而不发于外至其立春阳气大发腠理

开因立春之日风从西方来万民又皆中于虚风此

卷十 第 5a 页 WYG0777-0188c.png

两邪相抟经气结代者矣故逢其风而遇其雨者命

两邪相抟经气结代者矣故逢其风而遇其雨者命曰遇岁露焉因岁之和而少贼风者民少病而少死

岁多贼风邪气寒温不和则民多病而死矣

八正神明论帝曰星辰八正何候岐伯曰星辰者所以

制日月之行也八正者所以候八风之虚邪以时至

者也四时者所以分春秋冬夏之气所在以时调之

也八正之虚邪而避之勿犯也以身之虚而逢天之

虚两虚相感其气至骨入则伤五藏工候救之弗能

卷十 第 5b 页 WYG0777-0188d.png

伤也故曰天忌不可不知也○虚邪者八正之虚邪

伤也故曰天忌不可不知也○虚邪者八正之虚邪气也正邪者身形若用力汗出腠理开逢虚风其中

人也微故莫知其情莫见其形

阴阳应象大论曰风胜则动热胜则肿燥胜则乾寒胜

则浮湿胜则濡写○冬伤于寒春必温病春伤于风

夏生飧泄○天气通于肺地气通于嗌风气通于肝

雷气通于心谷气通于脾雨气通于肾○阳之汗以

天地之雨名之阳之气以天地之疾风名之○邪风

卷十 第 6a 页 WYG0777-0189a.png

之至疾如风雨故善治者治皮毛其次治肌肤其次

之至疾如风雨故善治者治皮毛其次治肌肤其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半死半

生也○故天之邪气感则害人五藏水榖之寒热感

则害于六府地之湿气感则害皮肉筋脉○东方生

风风生木木生酸酸生肝肝生筋筋生心○神在天

为风在地为木在体为筋在藏为肝在色为苍在音

为角在声为呼在变动为握在窍为目在味为酸在

志为怒○风伤筋燥胜风风胜湿

卷十 第 6b 页 WYG0777-0189b.png

风论黄帝问曰风之伤人也或为寒热或为热中或为

风论黄帝问曰风之伤人也或为寒热或为热中或为寒中或为疠风或为偏枯或为风也其病各异其名

不同或内至五藏六府不知其解愿闻其说岐伯对

曰风气藏于皮肤之间内不得通外不得泄风者善

行而数变腠理开则洒然寒闭则热而闷其寒也则

衰食饮其热也则消肌肉故使人怢慄而不能食名

曰寒热○风气与阳明入胃循脉而上至目内眦其

人肥则风气不得外泄则为热中而目黄人瘦则外

卷十 第 7a 页 WYG0777-0189c.png

泄而寒则为寒中而泣出○风气与太阳俱入行诸

泄而寒则为寒中而泣出○风气与太阳俱入行诸脉俞散于分肉之间与卫气相干其道不利故使肌

肉愤䐜而有疡卫气有所凝而不行故其肉有不仁

也○疠者有营气热腑其气不清故使鼻柱坏而色

败皮肤疡溃风寒客于脉而不去名曰疠风或名曰

寒热○以春甲乙伤于风者为肝风以夏丙丁伤于

风者为心风以季夏戊巳伤于邪者为脾风以秋庚

辛中于邪者为肺风以冬壬癸中于邪者为肾风○

卷十 第 7b 页 WYG0777-0189d.png

风中五藏六府之俞亦为藏府之风各入其门户所

风中五藏六府之俞亦为藏府之风各入其门户所中皆为偏风○风气循风府而上则为脑风○风入

系头则为目风眼寒○饮酒中风则为漏风○入房

汗出中风则为内风○新沐中风则为首风○久风

入中则为肠风飧泄○外在腠理则为泄风○故风

者百病之长也至其变化乃为他病也无常方然致

有风气也○帝曰五藏风之形状不同者何愿闻其

诊及其病态岐伯曰肺风之状多汗恶风色皏然白

卷十 第 8a 页 WYG0777-0190a.png

时欬短气昼日则差暮则甚诊在眉上其色白○心

时欬短气昼日则差暮则甚诊在眉上其色白○心气之状多汗恶风焦色善怒吓赤色病甚则言不可

快诊在口其色赤○肝风之状多汗恶风善悲色微

苍嗌乾善怒时憎女子诊在目下其色青○脾风之

状多汗恶风身体怠惰四支不欲动色薄微黄不嗜

食诊在鼻上其色黄○肾风之状多汗恶风面痝然

浮肿脊痛不能正立其色炱隐曲不利诊在肌上其

色黑○胃风之状颈多汗恶风食饮不下鬲塞不通

卷十 第 8b 页 WYG0777-0190b.png

腹善满失衣则䐜胀食寒则泄诊形瘦而腹大○首

腹善满失衣则䐜胀食寒则泄诊形瘦而腹大○首风之状头面多汗恶风当先风一日则病甚头痛不

可以出内至其风日则病少愈○漏风之状或多汗

常不可单衣食则汗出甚则身汗喘息恶风衣常濡

口乾善渴不能劳事○泄风之状多汗汗出泄衣上

口中乾上渍其风不能劳事身体尽痛则寒

玉机真藏论曰风者百病之长也今风寒客于人使人

毫毛毕直皮肤闭而为热当是之时可汗而发也○

卷十 第 9a 页 WYG0777-0190c.png

或痹不仁肿痛当是之时可汤熨及火灸刺而去之

或痹不仁肿痛当是之时可汤熨及火灸刺而去之○弗治病入舍于肺名曰肺痹发欬上气○弗治肺

即传而行之肝名曰肝痹一名曰厥胁痛出食当是

之时可按若刺耳○弗治肝传之脾病名曰脾风发

瘅腹中热烦心出黄当此之时可按可药可洛○弗

治脾传之肾病名曰疝瘕少腹冤热而痛出白一名

曰蛊当此之时可按可药○弗治肾传之心病筋脉

相引而急病名曰瘛当此之时可火可药弗治满十

卷十 第 9b 页 WYG0777-0190d.png

日法当死○肾因传之心心即复反传而行之肺发

日法当死○肾因传之心心即复反传而行之肺发寒热病当三岁死此病之次也

金匮真言论帝曰天有八风经有五风何谓岐伯曰八

风发邪以为经风触五藏邪气发病所谓得四时之

胜者春胜长夏长夏胜冬冬胜夏夏胜秋秋胜春所

谓四时之胜也○东风生于春病在肝俞在颈项南

风生于夏病在心俞在胸胁西风生于秋病在肺俞

在肩背北风生于冬病在肾俞在腰股中央为土病

卷十 第 10a 页 WYG0777-0191a.png

在脾俞在脊○故春气者病在头夏气者病在藏秋

在脾俞在脊○故春气者病在头夏气者病在藏秋气者病在肩背冬气者病在四支故春善病鼽衄仲

夏善病胸胁长夏善病洞泄寒中秋善病风疟冬善

病痹厥○夏暑汗不出者秋成风疟

调经论曰风雨之伤人也先客于皮肤传入于孙脉孙

脉满则传入于络脉络脉满则输于大经脉血气与

邪并容于分腠之间其脉坚大故曰实实者外坚充

满不可按之按之则痛○寒湿之伤人也皮肤不收

卷十 第 10b 页 WYG0777-0191b.png

肌肉坚𦂳荣血泣卫气去故曰虚虚者聂辟气不足

肌肉坚𦂳荣血泣卫气去故曰虚虚者聂辟气不足按之则气足以温之故快然而不痛

太阴阳明论曰故犯贼风虚邪者阳受之阳受之则入

六府入六府则身热不时卧上为喘呼○故阳受风

气阴受湿气○故伤于风者上先受之伤于湿者下

先受之

生气通天论曰风者百病之始也清静则肉腠闭拒虽

有大风苛毒弗之能害此因时之序也○因于露风

卷十 第 11a 页 WYG0777-0191c.png

乃生寒热○是以春伤于风邪气留连乃为洞泄夏

乃生寒热○是以春伤于风邪气留连乃为洞泄夏伤于暑秋为痎疟秋伤于湿上逆而欬发为痿厥冬

伤于寒春必温病四时之气更伤五藏

百病始生篇帝曰夫百病之始生也皆生于风雨寒暑

清湿喜怒三部之气所伤异类愿闻其会岐伯曰三

部之气各不同或起于阴或起于阳请言其方喜怒

不节则伤藏伤藏则病起于阴也清湿袭虚则病起

于下风寒袭虚则病起于上是谓三部至其淫泆不

卷十 第 11b 页 WYG0777-0191d.png

可胜数○岐伯曰风雨寒热不得虚邪不能独伤人

可胜数○岐伯曰风雨寒热不得虚邪不能独伤人卒然逢疾风暴雨而不病者盖无虚故邪不能独伤

人此必因虚邪之风与其身形两虚相得乃客其形

其中于虚邪也因与天时与其身形参以虚实大病

乃成气有定舍因处为名上下中外分为三员○是

故虚邪之中人也始于皮肤皮肤缓则腠理开开则

邪从毛发入入则扺深深则毛发立毛发立则淅然

故皮肤痛○留而不去则传舍于络脉在络之时痛

卷十 第 12a 页 WYG0777-0192a.png

于肌肉其痛之时息大经乃代○留而不去传舍于

于肌肉其痛之时息大经乃代○留而不去传舍于经在经之时洒淅喜惊○留而不去传舍于输在输

之时六经不通四肢则肢节痛腰脊乃强○留而不

去传舍于伏冲之脉在伏冲之时体重身痛○留而

不去传舍于肠胃在肠胃之时贲向腹胀多寒则肠

鸣飧泄食不化多热则溏出糜○留而不去传舍于

肠胃之外募原之间留着于脉稽留而不去息而成

积○邪气淫泆不可胜论○帝曰治之奈何岐伯曰

卷十 第 12b 页 WYG0777-0192b.png

察其所痛以知其应有馀不足当补则补当写则写

察其所痛以知其应有馀不足当补则补当写则写毋逆天时是谓至治

邪气藏府病形篇曰诸阳之会皆在于面中人也方乘

虚时及新用力若饮食汗出腠理开而中于邪中于

面则下阳明中于项则下太阳中于颊则下少阳其

中于膺背两胁亦中其经○虚邪之中身也洒淅动

形正邪之中人也微先见于色不知于身若有若无

若亡若存有形无形莫知其情

卷十 第 13a 页 WYG0777-0192c.png

刺节真邪论曰虚邪之中于人也洒淅动形起毫毛而

刺节真邪论曰虚邪之中于人也洒淅动形起毫毛而发腠理其入深内抟于骨则为骨痹抟于筋则为筋

挛抟于脉中血闭不通则为痈抟于肉与卫气相抟

阳胜者则为热阴胜者则为寒寒则真气去去则虚

虚则寒抟于皮肤之间其气外发腠理开毫毛摇气

往来行则为痒留而不去则痹卫气不行则为不仁

○虚邪偏容于身半其入深内居荣卫荣卫稍衰则

真气去邪气独留发为偏枯其邪气浅者脉偏痛○

卷十 第 13b 页 WYG0777-0192d.png

虚邪之入于身也深寒与热相抟久留而内著寒胜

虚邪之入于身也深寒与热相抟久留而内著寒胜其热则骨疼肉枯热胜其寒则烂肉腐肌为脓内伤

骨内伤骨为骨蚀

脉要精微论曰风成为寒热○久风为飧泄○脉风成

为疠○来徐去疾上虚下实为恶风也故中恶风者

阳受气也

寿夭刚柔篇曰病在阳者命曰风病在阴者命曰痹阴

阳俱病命曰风痹○风寒伤形忧恐忿怒伤气

卷十 第 14a 页 WYG0777-0193a.png

通评虚实论曰不从内外中风之病故瘦留著也○蹠

通评虚实论曰不从内外中风之病故瘦留著也○蹠跛风寒湿之病也

平人气象论曰面肿曰风○人一呼脉三动一吸脉三

动而躁尺热曰病温尺不热脉滑曰病风脉涩曰痹

刺志论曰脉大血少者脉有风气水浆不入此之谓也

阴阳别论曰二阳之病发心脾其传为风消其传为息

贲者死不治○二阳一阴发病主惊骇背痛善噫善

欠名曰风厥○三阳三阴发病为偏枯痿易四支不

卷十 第 14b 页 WYG0777-0193b.png

举

举五色篇曰黄赤为风青黑为痛白为寒黄而膏润为脓

赤甚者为血痛甚为挛寒甚为皮不仁

评热病论帝曰有病身热汗出烦满烦满不为汗解此

为何病岐伯曰汗出而身热者风也汗出而烦满不

解者厥也病名曰风厥巨阳主气故先受邪少阴与

其为表里也得热则上从之从之则厥也帝曰治之

奈何曰表里刺之饮之服汤○帝曰劳风为病何如

卷十 第 15a 页 WYG0777-0193c.png

岐伯曰劳风法在肺下其为病也使人强上冥视唾

岐伯曰劳风法在肺下其为病也使人强上冥视唾出若涕恶风而振寒此为劳风之病帝曰治之奈何

曰以救俛仰巨阳引精者三日中年者五日不精者

七日欬出青黄涕其状如脓大如弹丸从口中若鼻

中出不出则伤肺伤肺则死矣

病能论帝曰有病身热解惰汗出如浴恶风少气此为

何病岐伯曰病名曰酒风治之以泽泻术各十分麋

衔五分合以三指撮为后饭

卷十 第 15b 页 WYG0777-0193d.png

骨空论曰风从外入令人振寒汗出头痛身重恶寒治

骨空论曰风从外入令人振寒汗出头痛身重恶寒治其风府调其阴阳不足则补有馀则泻○大风颈项

痛刺风府风府在上椎○大风汗出灸譩嘻譩嘻在

背下侠脊傍三寸所

四时气篇曰疠风者素刺其肿上已刺以锐针针其处

按出其恶气肿尽乃止常食方食无食他食

热病篇曰偏枯身偏不用而痛言不变志不乱病在分

腠之间巨针取之益其不足损其有馀乃可复也○

卷十 第 16a 页 WYG0777-0194a.png

痱之为病也身无痛者四肢不收智乱不甚其言微

痱之为病也身无痛者四肢不收智乱不甚其言微知可治甚则不能言不可治也病先起于阳后起于

阴者先取其阳后取其阴浮而取之○风痉身反折

先取足太阳及腘中及血络出血中有寒取三里

至真要大论曰厥阴司天其化以风○风气大来未之

胜也上湿受邪脾病生焉○诸风掉眩皆属于肝○

诸暴强直皆属于风

气交变大论曰岁木太过风气流行脾土受邪民病飧

卷十 第 16b 页 WYG0777-0194b.png

泄食减体重烦冤肠鸣腹支满上应岁星甚则忽忽

泄食减体重烦冤肠鸣腹支满上应岁星甚则忽忽善怒眩胃巅疾

五常政大论曰厥阴司天风气下临脾气上从而土且

隆黄起水乃𤯝土用革体重肌肉萎食减口爽风行

太虚云物摇动目转耳鸣

六元正纪大论曰厥阴所至为风府为璺启○厥阴所

至为风生终为肃○木郁之发太虚埃昏云物以扰

大风乃起发屋折木木有变故民病胃脘当心而痛

卷十 第 17a 页 WYG0777-0194c.png

上支两胁鬲咽不通食饮不下甚则耳鸣眩转目不

上支两胁鬲咽不通食饮不下甚则耳鸣眩转目不识人善暴僵仆太虚苍埃天山一色或为浊色黄黑

郁若横云不起雨而乃发也其气无常长川草偃柔

叶呈阴松吟高山虎啸岩岫怫之先兆也

论古今中风之辨(共三/条)

夫风邪中人本皆表證考之内经所载诸风皆指外邪

为言故并无神魂昏愦直视僵仆口眼歪斜牙关𦂳

急语言蹇涩失音烦乱摇头吐沫痰涎壅盛半身不

卷十 第 17b 页 WYG0777-0194d.png

遂瘫痪软弱筋脉拘挛抽搐瘛疭遗尿失禁等说可

遂瘫痪软弱筋脉拘挛抽搐瘛疭遗尿失禁等说可见此等證候原非外感风邪总由内伤血气也夫风

自外入者必由浅而深由渐而甚自有表證既有表

證方可治以苏散而今之所谓中风者则不然但见

有卒倒昏迷神魂失守之类无论其有无表邪有无

寒热及有无筋骨疼痛等證便皆谓之中风误亦甚

矣虽热病篇有偏枯一證曰身偏不用而痛此以痛

痹为言非今之所谓中风也阴阳别论有曰三阴三

卷十 第 18a 页 WYG0777-0195a.png

阳发病为偏枯痿易四肢不举此以经病为言亦非

阳发病为偏枯痿易四肢不举此以经病为言亦非所谓风也继自越人仲景亦皆以外感言风初未尝

以非风言风也迨至汉末华元化所言五藏之风则

稍与内经不同而始有吐沫身直口噤筋急舌强不

能言手足不遂等说然犹不甚相远再自隋唐以来

则巢氏病源孙氏千金等方以至宋元诸家所列风

證日多日详而是风非风始混乱莫辨而愈失其真

矣故余悉采其要列證如前凡内经所不言者皆不

卷十 第 18b 页 WYG0777-0195b.png

得谓之风證即或稍有相涉亦必以四诊相参必其

得谓之风證即或稍有相涉亦必以四诊相参必其真有外感实邪方可以风论治否则误人不小也

一难经曰伤寒有几其脉有变否然伤寒有五有中风

有伤寒有湿温有热病其所苦各不同

详此难经之云中风者本五种伤寒之一又仲景曰

太阳病发热汗出恶风脉缓者名为中风由此观之

可见内经之凡言中风者本以外感寒邪为言也岂

后世以内伤属风等證悉认之为外感中风耶

卷十 第 19a 页 WYG0777-0195c.png

一仲景要略曰夫风之为病当半身不遂或但臂不遂

一仲景要略曰夫风之为病当半身不遂或但臂不遂者此为痹脉微而数中风使然○寸口脉浮而𦂳𦂳则

为寒浮则为虚寒虚相抟邪在皮肤浮者血虚络脉空

虚贼邪不泻或左或右邪气反缓正气即急正气引邪

喎僻不遂邪在于络肌肤不仁邪在于经即重不胜邪

入于府即不识人邪入于藏舌即难言口吐涎

观仲景之论中风者如此其所云半身不遂者此为

痹乃指痛风之属为言谓其由于风寒也再如邪在

卷十 第 19b 页 WYG0777-0195d.png

皮肤及在络在经入府入藏者此谓由浅而深亦皆

皮肤及在络在经入府入藏者此谓由浅而深亦皆以外邪传变为言也惟喎僻吐涎二證在内经诸风

并无言及而仲景刱言之故自唐宋以来则渐有中

经中血脉中府中藏之说而凡以内伤偏枯气脱卒

倒厥逆等證悉认为中风而忘却真风面目矣

论中风属风

风有真风类风不可不辨凡风寒之中于外者乃为风

邪如九宫八风篇之风占病候岁露论之虚风实风

卷十 第 20a 页 WYG0777-0196a.png

金匮真言论之四时风證风论之藏府中风玉机真

金匮真言论之四时风證风论之藏府中风玉机真藏论之风痹风痹痹论贼风篇之风邪为痹疟论岁

露论之疟生于风评热病论之风厥劳风骨空论之

大风热病篇之风痉病能论之酒风欬论之感寒欬

嗽是皆外感风邪之病也其有不由外感而亦名为

风者如病机所云诸暴强直皆属于风诸风掉眩皆

属于肝之类是皆属风而实非外中之风也何以见

之盖有所中者谓之中无所中者谓之属夫既无所

卷十 第 20b 页 WYG0777-0196b.png

中何谓之属此以五运之气各有所主如诸湿肿满

中何谓之属此以五运之气各有所主如诸湿肿满皆属于脾诸寒收引皆属于肾是皆以所属为言而

风之属于肝者即此谓也盖肝为东方之藏其藏血

其主风肝病则血病而筋失所养筋病则掉眩强直

之类无所不至而属风之證百出此所谓皆属于肝

亦皆属于风也夫中于风者即真风也属于风者即

木邪也真风者外感之表證也属风者内伤之里證

也即厥逆内夺之属也夫曰中曰属此在内经固以

卷十 第 21a 页 WYG0777-0196c.png

显然各有所谓即如年辰之属鼠属牛岂即为牛为

显然各有所谓即如年辰之属鼠属牛岂即为牛为鼠乎而后世不能明辨遂致方论混传表里误治千

古之弊莫此为甚第在内经则原无真中类中之分

而王安道始有此论予甚善之第惜其辨有未尽故

复述之以详其说凡欲明此义者但当于中风属风

表證里證四者之间默而思之当自见其真矣

论河间中风说

河间原病式曰凡人风病多因热甚而风燥者为其兼

卷十 第 21b 页 WYG0777-0196d.png

化以热为其主也俗云风者言末而忘其本也所以中

化以热为其主也俗云风者言末而忘其本也所以中风瘫痪者非谓肝木之风实甚而卒中之也亦非外中

于风尔由乎将息失宜而心火暴甚肾水虚衰不能制

之则阴虚阳实而热气怫郁心神昏冒筋骨不用而卒

倒无所知也多因喜怒思悲恐五志有所过极而卒中

者皆为热甚故也若病微则但僵仆气血流通筋脉不

挛缓者发过如故或热气太甚郁结壅滞气血不能宜

通阴气暴绝则阳气后竭而死

卷十 第 22a 页 WYG0777-0197a.png

据河间此论谓非肝木之风亦非外中之风由乎将

据河间此论谓非肝木之风亦非外中之风由乎将息失宜此独得之见诚然善矣然皆谓为热甚则不

然也凡将息失宜五志过极本属劳伤證也而劳伤

血气者岂皆火證又岂无阳虚病乎经曰喜怒伤气

寒暑伤形暴怒伤阴暴喜伤阳夫伤阴者水亏也伤

阳者火虚也以虚作火鲜不危矣

又河间曰其中府者面加五色有表證脉浮而恶寒拘

急不仁皆曰中府也其治多易中藏者唇吻不收舌不

卷十 第 22b 页 WYG0777-0197b.png

转而失音鼻不闻香臭耳聋而眼瞀大小便闭结皆曰

转而失音鼻不闻香臭耳聋而眼瞀大小便闭结皆曰中藏也其治多难大抵中府者多著四肢中藏者多滞

九窍若风中府者先以加减续命汤随證发其表若忽

中藏者则大便多秘涩宜以三化汤通其滞表里證已

定别无他證故以大药和治之

据此云脉浮恶寒拘急不仁等證本皆伤寒之类也

何又名为中府唇不收舌不转失音耳聋等證本皆

厥夺之类也何又名为中藏自中藏中府之说并列

卷十 第 23a 页 WYG0777-0197c.png

为言而内伤外感之證斯无辨而混乱矣且续命汤

为言而内伤外感之證斯无辨而混乱矣且续命汤三化汤之属但可以散风寒攻实热若所云将息失

宜者岂尚堪治之以此

论东垣中风说

东垣发明曰阳之气以天地之疾风名之此中风者非

外来风邪乃本气自病也凡人年逾四旬气衰之际或

忧喜忿怒伤其气者多有此疾壮岁之时无有也若肥

盛者则间而有之亦是形盛气衰而如此耳治法当和

卷十 第 23b 页 WYG0777-0197d.png

藏府通经络便是治风也

藏府通经络便是治风也据东垣年逾四旬气衰之说其发明病机切中病情

诚出诸贤之表者余深服之然忧喜忿怒伤气者固

有此疾而酒色劳倦伤阴者尤多此疾何以言之盖

气生于阳形成于阴余尝曰察阳者察其衰与不衰

察阴者察其坏与不坏夫阳衰则气去故神志昏乱

阴亏则形坏故肢体废弛此衰坏之谓也所以此病

多在四旬之外正以其渐伤渐败而至此始见其非

卷十 第 24a 页 WYG0777-0198a.png

外感而总由内伤可知也今以气脱形坏之病顾可

外感而总由内伤可知也今以气脱形坏之病顾可谓之风热而散之攻之也否乎

又东垣曰中血脉则口眼歪中府则肢节废中藏则性

命危三治各不同中血脉者外有六经之形證则从小

续命汤加减中府者内有便溺之阻隔宜三化汤等通

利之外无六经之形證内无便溺之阻隔宜养血通气

大秦芄汤羌活愈风汤主之

据东垣河间之说若有同者若有异者如云中府中

卷十 第 24b 页 WYG0777-0198b.png

藏本皆同也而东垣又云中血脉则稍异矣又如续

藏本皆同也而东垣又云中血脉则稍异矣又如续命汤在河间则以治府病东垣则以治血脉三化汤

在河间用以治中藏而东垣用以治中府则又异矣

此或因證施治各有所宜姑无论也再如河间曰此

非肝木之风亦非外中于风东垣亦曰非外来风邪

乃本气自病也夫皆曰非风而又皆曰中府中藏不

知所中者为何物则分明又指为风矣夫既曰将息

失宜又曰气衰所致本皆言其虚也而治法皆用汗

卷十 第 25a 页 WYG0777-0198c.png

下则分明又作实邪矣此等名目混乱泾渭不分若

下则分明又作实邪矣此等名目混乱泾渭不分若曰是若曰非而含糊于可否之间因致后学茫然莫

知所宗正以议论日多不得其要反滋千古疑窦深

可慨也至若续命三化等汤恐亦非神衰形坏之人

所能堪者故凡读书稽古之士宜加精䆒勿谓古人

之法如此便可执而混用

论丹溪中风说

丹溪曰按内经以下皆谓外中风邪然地有南北之殊

卷十 第 25b 页 WYG0777-0198d.png

不可一途而论惟刘河间作将息失宜水不制火者极

不可一途而论惟刘河间作将息失宜水不制火者极是由今言之西北二方亦有真为风所中者但极少耳

东南之人多是湿土生痰痰生热热生风耳

据丹溪引内经以下皆谓外中风邪之说不知内经

之凡言风者皆以外感为言原非后世之所谓中风

也观难经五种伤寒之意可知矣而丹溪之言岂得

内经之本意乎至若东南之人只是湿痰生热热生

风此仍述河间热甚之说而非风等證岂皆热病即

卷十 第 26a 页 WYG0777-0199a.png

云为痰又岂无寒痰而何以痰即生热热即生风也

云为痰又岂无寒痰而何以痰即生热热即生风也且非风则已是风则南北俱有若云东南寒少未必

杀人则可而云风少则不可也非痰则已是痰亦南

北俱有若水土之外湿东南虽多而乳酪之内湿则

西北尤多也虽痰之为物本为湿动然脾健则无脾

弱则有而脾败则甚是可见因病所以生痰非因痰

所以生病也凡治失其本而欲望病愈者未之有也

又丹溪曰半身不遂大率多痰在左属死血与无血宜

卷十 第 26b 页 WYG0777-0199b.png

四物汤加桃仁红花竹沥姜汁在右属痰属气虚宜二

四物汤加桃仁红花竹沥姜汁在右属痰属气虚宜二陈汤四君子汤加竹沥姜汁

据丹溪此说若乎近理故人多信之而不知其有不

然也夫人身血气本不相离焉得以左为血病右为

痰气耶盖丹溪之意以为肝属木而位左肝主血也

肺属金而位右肺主气也脾属土而寄位西南故亦

在右而脾主湿与痰也然此以五行方位之序言其

理耳岂曰西无木东无金乎且名经皆有左右五藏

卷十 第 27a 页 WYG0777-0199c.png

皆有血气即如胃之大络乃出于左乳之下则脾胃

皆有血气即如胃之大络乃出于左乳之下则脾胃之气亦出于左又岂左非脾右非肝左必血病右必

痰气乎然则何以辨之此惟内经以阴阳分血气以

左右言轻重则至当也经曰左右者阴阳之道路也

又曰阴胜则阳病阳胜则阴病又曰女子右为逆左

为从男子左为逆右为从夫阳病者即气病也气本

乎阳而阴邪胜之则病也阴病者即血病也血本乎

阴而阳邪胜之则病也从者病轻男病宜右女病宜

卷十 第 27b 页 WYG0777-0199d.png

左也逆者病重男病畏左女病畏右也以此辨之而

左也逆者病重男病畏左女病畏右也以此辨之而再参以脉色察其病因则在气在血或重或轻斯得

其真矣若谓左必血病右必痰气则未免非痰治痰

非血治血而诛伐无过鲜不误矣

论真中风

观刘宗厚玉机微义云余尝居凉州其地高阜四时多

风少雨天气常寒每见中风或暴死者有之盖折风

燥烈之甚也时洪武乙亥秋八月大风起自西北时

卷十 第 28a 页 WYG0777-0200a.png

甘州城外路死者数人余亦始悟经谓西北之折风

甘州城外路死者数人余亦始悟经谓西北之折风伤人至病暴死之旨不诬丹溪之言有所本也吁医

之不明运气地理造化病机之微而欲行通变之法

者难矣哉据此一说是诚风之杀人也然风气兼温

虽烈未必杀人惟𢃄寒威则杀人耳矧以西北地寒

而塞风起于八月则寒随风至寒必彻骨凡暴露之

人虽曰中风而不知实中阴寒之毒也此在强者固

能支持弱者焉得不死然亦以所遇之异故特纪若

卷十 第 28b 页 WYG0777-0200b.png

此方是真中风邪则亦百十年间始或仅遭一二而

此方是真中风邪则亦百十年间始或仅遭一二而此證之不多见者从可知矣此外如贼风虚邪之伤

人则岁岁有之处处有之是无非外感之病未闻有

因外感而卒然昏愦致死也矧今人之所谓中风者

或于寂然无风之时或于食饮严密之处素无外感

而忽然运仆忽然偏废此其是风非风又可知矣而

尽以风治其能堪哉

论续命等汤

卷十 第 29a 页 WYG0777-0200c.png

按历代相传治中风之方皆以续命等汤为主考其所

按历代相传治中风之方皆以续命等汤为主考其所自则始于金匮要略附方中有古今录验续命汤然

此必宋时校正之所增而非仲景本方也此自隋唐

以来则孙氏千金方乃有小续命大续命西川续命

排风等汤故后世宗之无不以此为中风主治矣夫

续命汤以麻黄为君而以姜桂并用本发散外邪之

佳方也至小续命大续命西川续命等汤则复加黄

芩以兼桂附虽曰相制而水火冰炭道本不同即有

卷十 第 29b 页 WYG0777-0200d.png

神妙终非余之心服者其他无论独怪乎河间东垣

神妙终非余之心服者其他无论独怪乎河间东垣丹溪三子者既于中风门皆言此病非风矣而何于

本门皆首列小续命汤而附以加减之法曰无汗恶

寒麻黄续命汤有汗恶风无热桂枝续命汤有汗身

热不恶寒白虎续命汤有汗身热不恶风葛根续命

汤无汗身凉附子续命汤若此诸法但用治外感则

可用治内伤则不可而三子之卷卷不舍者皆此数

方又何前后之言不相应耶再如大秦芄等汤在机

卷十 第 30a 页 WYG0777-0201a.png

要发明俱云治中风外无六经之形證内无便溺之

要发明俱云治中风外无六经之形證内无便溺之阻隔如是血弱不能养筋宜养血而筋自荣以大秦

芄汤羌活愈风汤主之夫秦芄汤虽有补血之药而

寒散之剂居其半夫既无六经之外邪而用散何为

也既无阻隔之火邪而用寒何为也寒散既多又果

能养血气而壮筋骨乎秦芄汤且不可愈风汤则尤

其不可者也吾不知用此法者果出何意

论治中风(共三/条)

卷十 第 30b 页 WYG0777-0201b.png

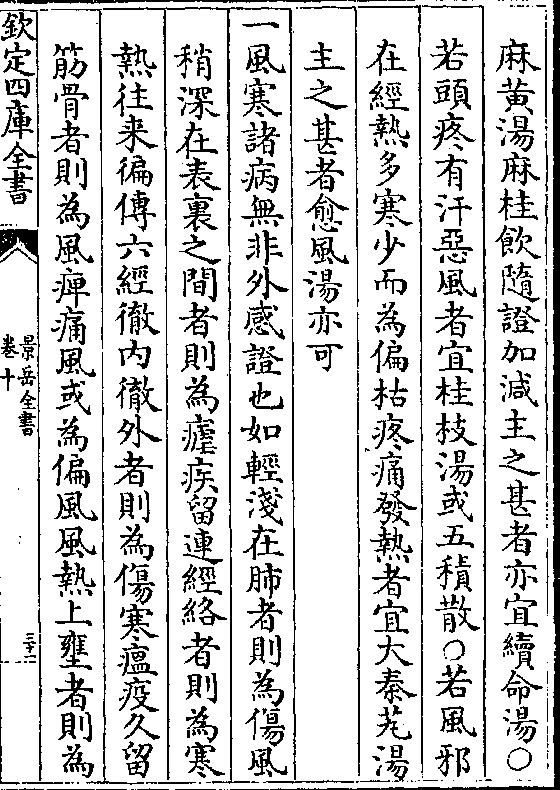

凡治风之法宜察浅深虚实及中经中藏之辨盖中经

凡治风之法宜察浅深虚实及中经中藏之辨盖中经者邪在三阳其病犹浅中藏者邪入三阴其病则甚

若在浅不治则渐入于深在经不治则渐入于藏此

浅深之谓也又若正胜邪者乃可直攻其邪正不胜

邪者则必先顾其本此虚实之谓也倘不知此则未

有不致败者

一大风大寒直中三阴致危者必用金匮续命汤去石

膏治之○若风寒在经而头疼恶寒拘急身痛者宜

卷十 第 31a 页 WYG0777-0201c.png

麻黄汤麻桂饮随證加减主之甚者亦宜续命汤○

麻黄汤麻桂饮随證加减主之甚者亦宜续命汤○若头疼有汗恶风者宜桂枝汤或五积散○若风邪

在经热多寒少而为偏枯疼痛发热者宜大秦芄汤

主之甚者愈风汤亦可

一风寒诸病无非外感證也如轻浅在肺者则为伤风

稍深在表里之间者则为疟疾留连经络者则为寒

热往来遍傅六经彻内彻外者则为伤寒瘟疫久留

筋骨者则为风痹痛风或为偏风风热上壅者则为

卷十 第 31b 页 WYG0777-0201d.png

大头时毒风湿相抟者则为大风疠风浮在肌肤者

大头时毒风湿相抟者则为大风疠风浮在肌肤者则为斑疹疮毒感在岭南者则为瘴气凡此者皆外

感风寒之病俱有门类方论具载各条舍此之外但

无表證者均不得指为风也

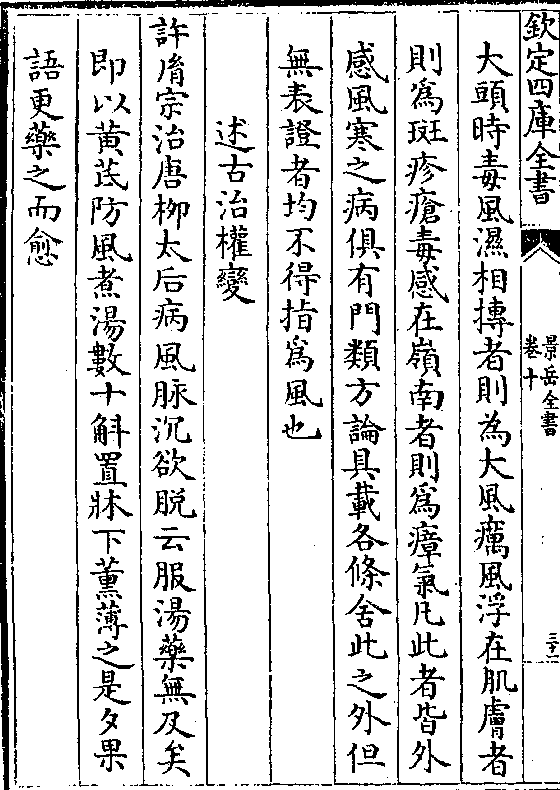

述古治权变

许胤宗治唐柳太后病风脉沉欲脱云服汤药无及矣

即以黄菧防风煮汤数十斛置床下薰薄之是夕果

语更药之而愈

卷十 第 32a 页 WYG0777-0202a.png

王克明治卢州王守道风噤不能语以炽炭烧地热洒

王克明治卢州王守道风噤不能语以炽炭烧地热洒以药汤置病者于上须臾小苏○若此二者以病至

垂危药不能及亦治风之权变也

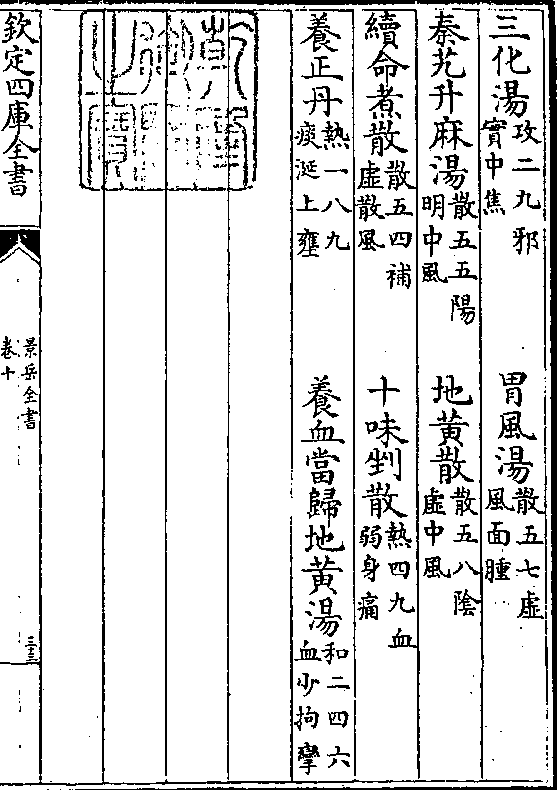

诸风论列方

麻黄汤(散/一) 桂枝汤(散/九)

麻桂饮(新散/七) 愈风汤(散五/六)

排风汤(散百/五) 五积散(散三/九)

续命汤(散五/一) 小续命汤(散五/二)

卷十 第 32b 页 WYG0777-0202b.png

大续命汤(散五/三) 大秦艽汤(和二/四五)

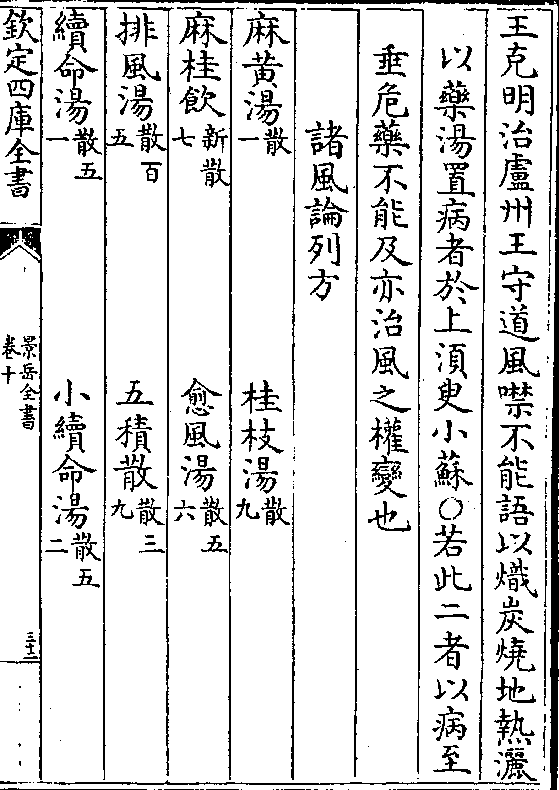

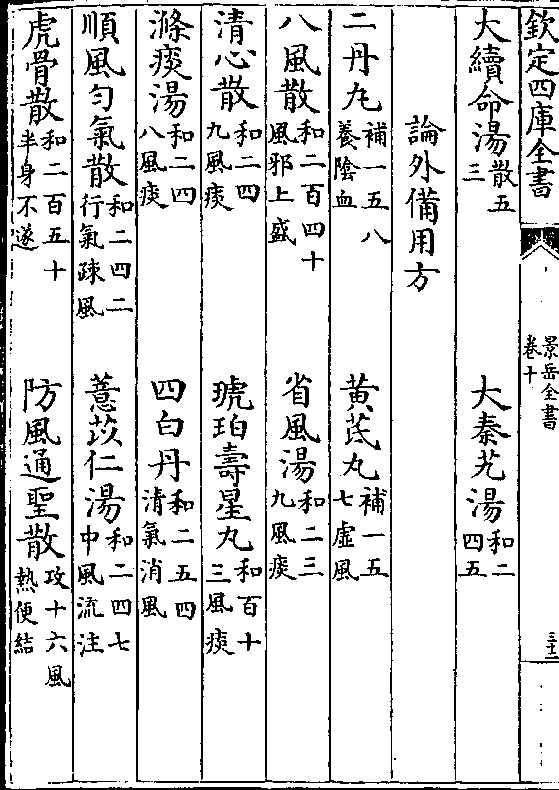

大续命汤(散五/三) 大秦艽汤(和二/四五)论外备用方

二丹丸(补一五八/养阴血) 黄菧丸(补一五/七虚风)

八风散(和二百四十/风邪上盛) 省风汤(和二三/九风痰)

清心散(和二四/九风痰) 琥珀寿星丸(和百十/三风痰)

涤痰汤(和二四/八风痰) 四白丹(和二五四/清气消风)

顺风匀气散(和二四二/行气疏风) 薏苡仁汤(和二四七/中风流注)

虎骨散(和二百五十/半身不遂) 防风通圣散(攻十六风/热便结)

卷十 第 33a 页 WYG0777-0202c.png

三化汤(攻二九邪/实中焦) 胃风汤(散五七虚/风面肿)

三化汤(攻二九邪/实中焦) 胃风汤(散五七虚/风面肿)秦艽升麻汤(散五五阳/明中风) 地黄散(散五八阴/虚中风)

续命煮散(散五四补/虚散风) 十味剉散(热四九血/弱身痛)

养正丹(热一八九/痰涎上壅) 养血当归地黄汤(和二四六/血少拘挛)

卷十 第 33b 页 WYG0777-0202d.png

景岳全书卷十