声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

内外伤寒辩惑论 卷下 第 1a 页 WYG0745-0385c.png

钦定四库全书

钦定四库全书内外伤辩惑论卷下

元 李杲 撰

辩内伤饮食用药所宜所禁

夫伤饮食付药者受药者皆以为琐末细事是以所当

重者为轻利害非细殊不思胃气者荣气也卫气也谷

气也清气也资少阳生发之气也人之真气衰旺皆在

饮食入胃胃和则谷气上升谷气者升腾之气也乃足

内外伤寒辩惑论 卷下 第 1b 页 WYG0745-0385d.png

少阳胆手少阳元气始发生长万化之别名也饮食一

少阳胆手少阳元气始发生长万化之别名也饮食一伤若消𨗳药的对其所伤之物则胃气愈旺五谷之精

华上出乃清气为天者也精气神气皆强盛七神卫护

生气不乏增益大旺气血周流则百病不能侵虽有大

风奇毒弗能害也此一药通用其利博哉易水张先生

尝戒不可用峻利食药食药下咽未至药丸施化其标

皮之力始开便言空快也所伤之物已去若更待一两

时辰许药尽化开其峻利药必有情性病去之后脾胃

内外伤寒辩惑论 卷下 第 2a 页 WYG0745-0386a.png

安得不损乎脾胃既损是真气元气败坏促人之寿当

安得不损乎脾胃既损是真气元气败坏促人之寿当时说下一药枳实一两麸炒黄色为度白术二两只此

二味荷叶裹烧饭为丸以白术苦丼温其丼温补脾胃

之元气其苦味除胃中之湿热利腰脐间血故先补脾

胃之弱过于枳实尅化之药一倍枳实味苦寒泄心下

痞闷消化胃中所伤不能即去须待一两时辰许食则

消化是先补其虚而后化其所伤则不峻利矣当是之

时未悟用荷叶烧饭为丸之理老年味之始得可谓神

内外伤寒辩惑论 卷下 第 2b 页 WYG0745-0386b.png

奇矣荷叶之一物中央空虚象震卦之体震者动也人

奇矣荷叶之一物中央空虚象震卦之体震者动也人感之生足少阳甲胆也甲胆者风也生化万物之损蒂

也左传云履端于始序则不愆人之饮食入胃营气上

行即少阳甲胆之气也其手少阳三焦经人之元气也

手足经同法便是少阳元气生发也胃气元气谷气甲

胆上升之气一也异名虽多止是胃气上升者也荷叶

之体生于水上其下出于秽污之中而不为秽污所染

挺然独立其色青形乃空清而象风木者也食药感此

内外伤寒辩惑论 卷下 第 3a 页 WYG0745-0386c.png

气之化胃气何由不上升乎其主意用此一味为引用

气之化胃气何由不上升乎其主意用此一味为引用可谓远识深虑合于道者也更以烧饭和药与白术恊

力滋养谷气而补令胃厚再不至内伤其利广矣大矣

若内伤脾胃以辛热之物酒肉之类自觉不快觅药于

医者此风习以为常医者亦不问所伤即付之以集香

丸巴豆大热药之类下之大便下则物去遗留食之热

性药之热性重伤元气七神不炽经云热伤气正谓此

也其人必无气以动而热困四肢不举传变诸疾不可

内外伤寒辩惑论 卷下 第 3b 页 WYG0745-0386d.png

胜数使人真气自此衰矣若伤生冷硬物世医或用大

胜数使人真气自此衰矣若伤生冷硬物世医或用大黄牵牛二味大寒药投之物随药下所伤去矣遗留食

之寒性药之寒性重泻其阳阳去则皮肤筋骨肉血脉

无所依倚便为虚损之證论言及此令人寒心夫辛辣

气薄之药无故不可乱服非止牵牛而已至真要大论

云五味入胃各先逐其所喜攻攻者尅伐泻也辛味下

咽先攻泻肺之五气气者真气元气也其牵牛之辛辣

猛烈夺人尤甚饮食所伤肠胃受邪当以苦味泻其肠

内外伤寒辩惑论 卷下 第 4a 页 WYG0745-0387a.png

胃可也肺与元气何罪之有牵牛不可用者有五此其

胃可也肺与元气何罪之有牵牛不可用者有五此其一也况胃主血为物所伤物者有形之物也皆是血病

血病泻气此其二也且饮食伤于中焦止合尅化消𨗳

其食重泻上焦脉中已虚之气此其三也食伤肠胃当

塞因塞用又寒因寒用枳实大黄苦寒之物以泻有形

是也反以辛辣牵牛散泻真气犯大禁四也殊不知针

经第一卷第一篇有云外来客邪风寒伤人五脏若误

泻胃气必死误补亦死其死也无气以动故静若内伤

内外伤寒辩惑论 卷下 第 4b 页 WYG0745-0387b.png

肠胃而反泻五脏必死误补亦死其死也阴气有馀故

肠胃而反泻五脏必死误补亦死其死也阴气有馀故躁今内伤肠胃是谓六腑不足之病反泻上焦虚无肺

气肺者五脏之一数也为牵牛之类朝损暮损其元气

消耗此乃暗里折人寿数犯大禁五也良可哀叹故特

著此论并方庶令四海闻而行之不致夭横耳此老夫

之用心也胃气岂可不养复明养胃调理故经曰安谷

则昌绝谷则亡水去则荣散榖消则卫亡荣散卫亡神

无所依仲景云荣入于经其血乃成谷入于胃脉道乃

内外伤寒辩惑论 卷下 第 5a 页 WYG0745-0387c.png

行故胃不可不养胃不可不温血温胃和荣卫将行常

行故胃不可不养胃不可不温血温胃和荣卫将行常有天命谷者身之大柄也书与周礼皆曰水火金木土

谷惟修以奉养五脏者也内伤饮食固非细事苟妄服

食药而轻生殒命其可乎哉黄帝针经有说胃恶热而

喜清大肠恶清冷而喜热两者不和何以调之岐伯曰

调此者饮食衣服亦欲适寒温使寒无悽怆暑无出汗

饮食者热无灼灼寒无凔凔寒温中适故气将持乃不

致邪僻也(详说见于/本经条下)是必有因用岂可用俱寒俱热之

内外伤寒辩惑论 卷下 第 5b 页 WYG0745-0387d.png

食药致损者与内经云内伤者其气口脉反大于人迎

食药致损者与内经云内伤者其气口脉反大于人迎一倍二倍三倍分经用药又曰上部有脉下部无脉其

人当吐不吐者死如但食不纳恶心欲吐者不问一倍

二倍不当止与瓜蒂散吐之但以指或以物探去之若

所伤之物去不尽者更诊其脉问其所伤以食药去之

以应塞因塞用又谓之寒因寒用泄而下降乃应太阴

之用其中更加升发之药令其元气上升塞因塞用因

曲而为之直何为曲内伤胃气是也因治其饮食之内

内外伤寒辩惑论 卷下 第 6a 页 WYG0745-0388a.png

伤而使生气增益胃气完复此乃因曲而为之直也若

伤而使生气增益胃气完复此乃因曲而为之直也若依分经用药其所伤之物寒热温凉生硬柔软所伤不

一难立定法只随所伤之物不同各立治法临时加减

用之其用药又须问病人从来禀气盛衰所伤寒物热

物是喜食而食之邪不可服破气药若乘饥困而食之

耶当益胃气或为人所勉劝强食之宜损血而益气也

诊其脉候伤在何脏方可与对病之药岂可妄损大真

生气以轻丧身宝乎且如先食热物则不伤继之以寒

内外伤寒辩惑论 卷下 第 6b 页 WYG0745-0388b.png

物因后食致前食亦不消化而伤者当问热食寒食孰

物因后食致前食亦不消化而伤者当问热食寒食孰多孰少斟酌与药无不当矣喻如伤热物二分寒物一

分则当用寒药二分热药一分和合而与之则荣卫之

气必得周流更有或先饮酒而后伤寒冷之食及伤热

食冷水与冰如此不等皆当验其节次所伤之物约量

寒热之剂分数各各对證而与之无不取验自忖所定

方药未敢便为能尽药性之理姑用指迷辩惑耳随證

立方备陈于后

内外伤寒辩惑论 卷下 第 7a 页 WYG0745-0388c.png

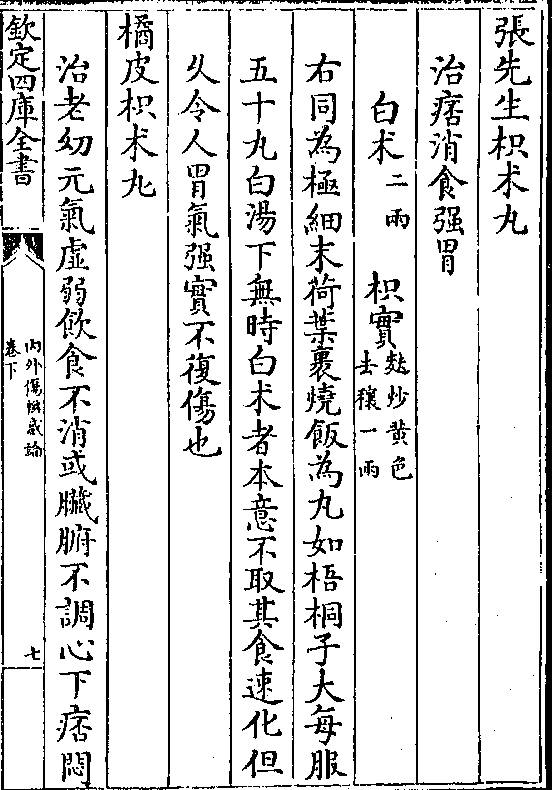

张先生枳术丸

张先生枳术丸治痞消食强胃

白术(二两/) 枳实(麸炒黄色/去穰一两)

右同为极细末荷叶裹烧饭为丸如梧桐子大每服

五十丸白汤下无时白术者本意不取其食速化但

久令人胃气强实不复伤也

橘皮枳术丸

治老幼元气虚弱饮食不消或脏腑不调心下痞闷

内外伤寒辩惑论 卷下 第 7b 页 WYG0745-0388d.png

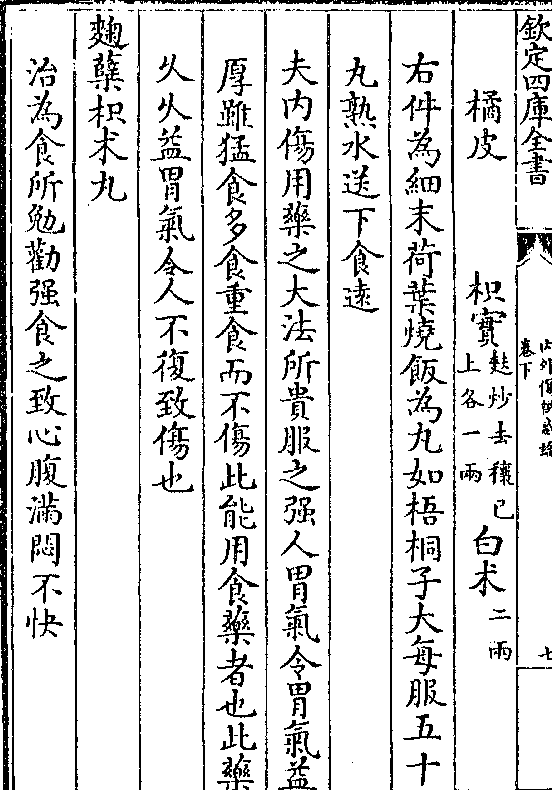

橘皮 枳实(麸炒去穰已/上各一两)白术(二两/)

橘皮 枳实(麸炒去穰已/上各一两)白术(二两/)右件为细末荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服五十

丸熟水送下食远

夫内伤用药之大法所贵服之强人胃气令胃气益

厚虽猛食多食重食而不伤此能用食药者也此药

久久益胃气令人不复致伤也

曲蘖枳术丸

治为食所勉劝强食之致心腹满闷不快

内外伤寒辩惑论 卷下 第 8a 页 WYG0745-0389a.png

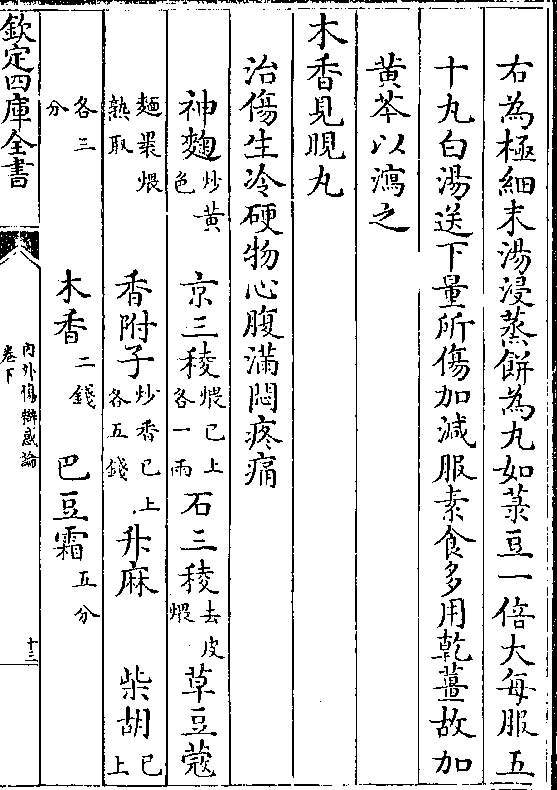

枳实(麸炒/去穰) 大麦蘖(麸炒/)神曲(炒已上/各一两)白术(二两/)

枳实(麸炒/去穰) 大麦蘖(麸炒/)神曲(炒已上/各一两)白术(二两/)右为细末荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服五十丸

用温水下食远

木香枳术丸

破滞气消饮食开胃进食

木香 枳实(麸炒去穰已/上各一两)白术(二两/)

右为细末荷叶烧饭为丸如梧桐子大每服五十丸

温水送下食远

内外伤寒辩惑论 卷下 第 8b 页 WYG0745-0389b.png

木香化滞汤

木香化滞汤治因忧气食湿面结于中脘腹皮底微痛心下痞满

不思饮食食之不散常常痞气

半夏(一两/) 草豆蔻仁 丼草(炙已上/各五钱)柴胡(四钱/)

木香 橘皮(已上各/三钱)枳实(麸炒/去穰) 当归梢(已/上)

(各二/钱) 红花(五分/)

右件剉如麻豆大每服五钱水二大盏生姜五片煎

至一盏去柤稍热服食远忌酒湿面

内外伤寒辩惑论 卷下 第 9a 页 WYG0745-0389c.png

半夏枳术丸

半夏枳术丸治因冷食内伤

半夏(汤洗七/次焙乾)枳实(麸炒已上/各一两)白术(二两/)

右同为极细末荷叶烧饭为丸如菉豆大每服五十

丸温水送下添服不妨热汤浸蒸饼为丸亦可

如食伤寒热不调每服加上二黄丸十丸白汤送下

更作一方加泽泻(一两/)为丸有小便淋者

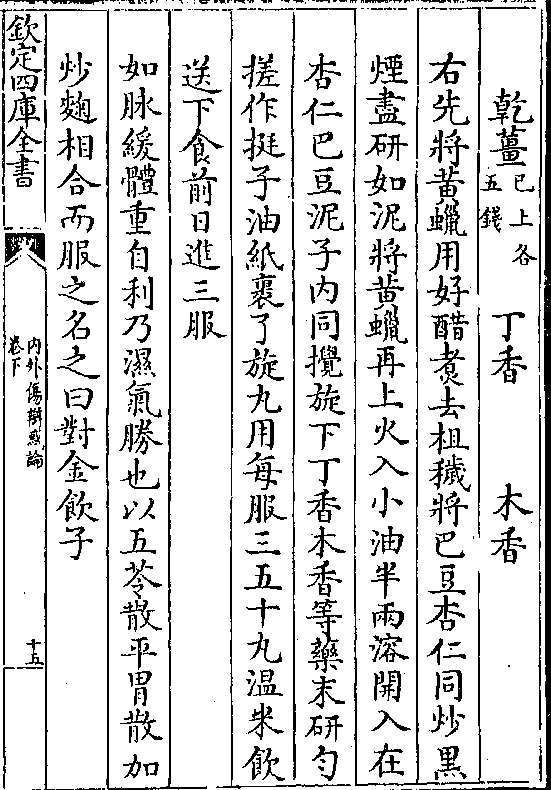

丁香烂饭丸

内外伤寒辩惑论 卷下 第 9b 页 WYG0745-0389d.png

治饭食所伤

治饭食所伤丁香 京三棱 广茂(炮/) 木香(已上各/一钱)

丼草(炙/) 丼松(去上/) 缩砂仁 丁香皮

益智仁(已上各/三钱)香附子(五钱/)

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服三十丸白

汤送下或细嚼亦可不拘时候

治卒心胃痛甚效

草豆蔻丸

内外伤寒辩惑论 卷下 第 10a 页 WYG0745-0390a.png

治秋冬伤寒冷物胃脘当心而痛上支两胁膈咽不

治秋冬伤寒冷物胃脘当心而痛上支两胁膈咽不通

草豆蔻(麸裹煨去/皮取仁)枳实(麸炒/黄色) 白术(已上各/二两) 大

麦蘖(麸炒/黄色) 半夏(汤洗七/次日乾) 黄芩(刮去/皮生) 神曲(炒/黄)

(色已上/各五钱) 乾生姜 橘皮 青皮(已上各/二钱)

炒盐(五分/)

右为极细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服五十丸

白汤下量所伤多少加减服之

内外伤寒辩惑论 卷下 第 10b 页 WYG0745-0390b.png

如冬月用别作一药不用黄芩岁火不及又伤冷物

如冬月用别作一药不用黄芩岁火不及又伤冷物加以温剂是其治也然有热物伤者从权以寒药治

之宜不可不知也

三黄枳术丸

治伤肉食湿面辛辣味厚之物填塞闷乱不快

黄芩(二两/) 黄连(酒洗/) 大黄(湿裹/煨) 神曲(炒/)

橘皮 白术(已上各/一两)枳实(麸炒/五钱)

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大一倍每服五十

内外伤寒辩惑论 卷下 第 11a 页 WYG0745-0390c.png

丸白汤送下量所伤服之

丸白汤送下量所伤服之除湿益气丸

治伤湿面心腹满闷肢体沈重

枳实(麸炒/黄色) 神曲(炒黄/色) 黄芩(生用/) 白术(已上各/一两)

萝卜子(炒热去秽/气五钱) 红花(三分各一/钱分十也)

右同为极细末荷叶裹烧饭为丸如菉豆大每服五

十丸白汤送下量所伤多少服之

上二黄丸

内外伤寒辩惑论 卷下 第 11b 页 WYG0745-0390d.png

治伤热食痞闷兀兀欲吐烦乱不安

治伤热食痞闷兀兀欲吐烦乱不安黄芩(二两/) 黄连(去须酒/浸一两) 升麻 柴胡(已/上)

(各二/钱) 丼草(二钱/)

一方加

枳实(麸炒去/穰五钱)

右为极细末汤浸蒸饼为丸如菉豆大每服五七十

丸白汤送下量所伤服之

枳实𨗳滞丸

内外伤寒辩惑论 卷下 第 12a 页 WYG0745-0391a.png

治伤湿热之物不得施化而作痞满闷乱不安

治伤湿热之物不得施化而作痞满闷乱不安大黄(一两/) 枳实(麸炒/去穰) 神曲(炒已上/各五钱)茯苓(去皮/)

黄芩(去腐/) 黄连(拣净/) 白术(已上各/三钱)泽泻(二钱/)

右件为细末汤浸蒸饼为丸如梧桐子大每服五十

丸至七十丸温水送下食远量虚实加减服之

枳实栀子大黄汤

治大病差后伤食劳复

枳实(一两麸/炒去穰) 栀子(三枚半/肥者)豆豉(一两二钱/五分绵裹)

内外伤寒辩惑论 卷下 第 12b 页 WYG0745-0391b.png

右以清浆水二盏空煮退八分内枳实栀子煮取八

右以清浆水二盏空煮退八分内枳实栀子煮取八分下豉再煮五六沸去柤温服覆令汗出

若有宿食内太黄如薄棋子五六枚同煎

食膏粱之物过多烦热闷乱者亦宜服之

白术丸

治湿豆粉湿面油腻之物

枳实(麸炒黄一/两一钱)白术 半夏(汤浸/) 神曲(炒/黄)

(已上各/一两) 橘皮(去穰/七钱) 黄芩(五钱/) 白矾(枯三/分)

内外伤寒辩惑论 卷下 第 13a 页 WYG0745-0391c.png

右为极细末汤浸蒸饼为丸如菉豆一倍大每服五

右为极细末汤浸蒸饼为丸如菉豆一倍大每服五十丸白汤送下量所伤加减服素食多用乾姜故加

黄芩以泻之

木香见睍丸

治伤生冷硬物心腹满闷疼痛

神曲(炒黄/色) 京三棱(煨已上/各一两)石三棱(去皮/煨)草豆蔻

(面裹煨/熟取) 香附子(炒香已上/各五钱)升麻 柴胡(已/上)

(各三/分) 木香(二钱/) 巴豆霜(五分/)

内外伤寒辩惑论 卷下 第 13b 页 WYG0745-0391d.png

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆一倍大每服三十

右为细末汤浸蒸饼为丸如菉豆一倍大每服三十丸温白汤下量所伤多少服之

三棱消积丸

治伤生冷硬物不能消化心腹满闷

京三棱(炮/) 广茂(炒/) 炒曲(已上各/七钱)青橘皮

巴豆(和皮米炒/黑焦去米)茴香(炒/) 陈橘皮(已上各/五钱)丁皮

益智(已上各/三钱)

右件为细末醋打面糊为丸如梧桐子大每服十丸

内外伤寒辩惑论 卷下 第 14a 页 WYG0745-0392a.png

加至二十丸温生姜汤送下食前量虚实加减如更

加至二十丸温生姜汤送下食前量虚实加减如更衣止后服之

备急大黄丸

疗心腹诸卒暴百病

大黄 巴豆(去皮/) 乾姜(已上各/一两)

右须要精新好药捣罗蜜和更捣一千杵丸如小豆

大每服三丸老少量之

若中恶客忤心腹胀满卒痛如刀锥刺痛气急口噤

内外伤寒辩惑论 卷下 第 14b 页 WYG0745-0392b.png

停尸卒死者以煖水苦酒服之或不下捧头起令下

停尸卒死者以煖水苦酒服之或不下捧头起令下咽须臾差轻更与三丸以腹中鸣转即吐下便愈若

口已噤亦须折齿灌之令入尤妙忌芦笋猪肉冷水

肥腻之物易水张先生又名独行丸乃急剂也

神应丸

治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛肠鸣水谷不

化

黄蜡(二两/) 巴豆 杏仁 百草霜

内外伤寒辩惑论 卷下 第 15a 页 WYG0745-0392c.png

乾姜(已上各/五钱) 丁香 木香

乾姜(已上各/五钱) 丁香 木香右先将黄蜡用好醋煮去柤秽将巴豆杏仁同炒黑

烟尽研如泥将黄蜡再上火入小油半两溶开入在

杏仁巴豆泥子内同搅旋下丁香木香等药末研匀

搓作挺子油纸裹了旋丸用每服三五十丸温米饮

送下食前日进三服

如脉缓体重自利乃湿气胜也以五苓散平胃散加

炒曲相合而服之名之曰对金饮子

内外伤寒辩惑论 卷下 第 15b 页 WYG0745-0392d.png

益胃散

益胃散治服寒药过多或脾胃虚弱胃脘痛

陈皮 黄耆(已上各/七钱)益智仁(六钱/)白豆蔻仁

泽泻 乾生姜 姜黄(已上各/三钱)缩砂仁

丼草 厚朴 人参(已上各/二钱)

右为细末每服三钱水一盏煎至七分温服食前

如脉弦恶寒腹痛乃中气弱也以仲景小建中汤加

黄耆钱氏异攻散加芍药选而用之

内外伤寒辩惑论 卷下 第 16a 页 WYG0745-0393a.png

如渴甚者以白术散加葛根倍之

如渴甚者以白术散加葛根倍之饮食自倍肠胃乃伤分而治之

痹论云阴气者静则神藏躁则消亡饮食自倍乃伤此

混言之也分之为二饮也食也又经云因而大饮则气

逆因而饱食筋脉横解则肠澼为痔饮者无形之气伤

之则宜发汗利小便使上下分消其湿解酲汤五苓散

之类主之食者有形之物伤之则宜损其谷其次莫若

消𨗳丁香烂饭丸枳术丸之类主之稍重则攻化三棱

内外伤寒辩惑论 卷下 第 16b 页 WYG0745-0393b.png

消积丸木香见睍丸之类主之以平为期盖脾已伤叉

消积丸木香见睍丸之类主之以平为期盖脾已伤叉以药伤使营运之气减削食愈难消故五常政论云大

毒治病十去其六常毒治病十去其九小毒治病十去

其八无毒治病十去其九谷肉果菜食养尽之无使过

之伤其正也不尽行复如法圣人垂此严戒是为万世

福也如能慎言语节饮食所谓治未病也

论酒客病

夫酒者大热有毒气味俱阳乃无形之物也若伤之止

内外伤寒辩惑论 卷下 第 17a 页 WYG0745-0393c.png

当发散汗出则愈矣此最妙法也其次莫如利小便二

当发散汗出则愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其湿何酒病之有今之酒病者往往服

酒症丸大热之药下之又有用牵牛大黄下之者是无

形元气受病反下有形阴血乖误甚矣酒性大热已伤

元气而复重泻之况亦损肾水真阴及有形阴血俱为

不足如此则阴血愈虚真水愈弱阳毒之热大旺反增

其阴火是谓元气消亡七神何依折人长命不然则虚

损之病成矣金匮要略云酒疸下之久则为黑疸慎不

内外伤寒辩惑论 卷下 第 17b 页 WYG0745-0393d.png

可犯此戒不若令上下分消其湿葛花解酲汤主之

可犯此戒不若令上下分消其湿葛花解酲汤主之葛花解酲汤

白豆蔻仁 缩砂仁 葛花(已上各/五钱)乾生姜

神曲(炒黄/) 泽泻 白术(已上各/二钱)橘皮(去白/)

猪苓(去皮/) 人参(去芦/) 白茯苓(已上各一/钱五分)木香

(五/分) 莲花 青皮(去穰/三分)

右为极细末秤和匀每服三钱七白汤调下但得微

汗酒病去矣此盖不得已而用之岂可恃赖日日饮

内外伤寒辩惑论 卷下 第 18a 页 WYG0745-0394a.png

酒此药气味辛辣偶因酒病服之则不损元气何者

酒此药气味辛辣偶因酒病服之则不损元气何者敌酒病故也若频服之损人天年

除湿散

治伤马乱并牛羊酪水一切冷物

神曲(炒黄/一两) 茯苓(七钱/) 车前子(炒香/)泽泻(已上各/五钱)

半夏(汤洗/) 乾生姜(已上各/三钱)丼草(炙/) 红花(已上各/二钱)

右同为极细末每服三钱七白汤调下食前

五苓散

内外伤寒辩惑论 卷下 第 18b 页 WYG0745-0394b.png

治伤寒温热病表里未解头痛发热口燥咽乾烦渴

治伤寒温热病表里未解头痛发热口燥咽乾烦渴饮水或水入即吐或小便不利及汗出表解烦渴不

止者宜服之又治霍乱吐利燥渴引饮之證

泽泻(二两/五钱) 猪苓 茯苓 白术(已上各一/两五钱)

桂(一两/)

右为细末每服二钱热汤调服不计时候服讫多饮

热汤有汗出即愈

又治瘀热在里身热黄疸浓煎茵蔯蒿汤调下食前

内外伤寒辩惑论 卷下 第 19a 页 WYG0745-0394c.png

服之

服之如疸发渴及中暑引饮亦可用水调服之

临病制方

至真要论云湿淫所胜治以苦温佐以丼辛以汗为度

而止以淡泄之得其法者分轻重而制方金匮要略云

腰已上肿者发汗乃愈腰已下肿者当利小便由是大

病差后腰已下有水气者牡蛎泽泻散主之又云治湿

不利小便非其治也制五苓散以利之孙真人疗肤革

内外伤寒辩惑论 卷下 第 19b 页 WYG0745-0394d.png

肿以五皮散乃比类象形之故也水热穴论云上为喘

肿以五皮散乃比类象形之故也水热穴论云上为喘呼下为肿满不得卧者标本俱病制神袐汤以去之活

人书云均是水气乾呕微痢发热而咳为表有水小青

龙汤加芫花主之身体凉表證罢咳两胁下痛为里有

水十枣汤主之亦是仲景方也易水张先生云仲景药为

万世法号群方之祖治杂病若神后之医者宗内经法

学仲景心可以为师矣

随时用药

内外伤寒辩惑论 卷下 第 20a 页 WYG0745-0395a.png

治伤冷饮者以五苓散每服三钱或四钱匕加生姜

治伤冷饮者以五苓散每服三钱或四钱匕加生姜煎服之

治伤食兼伤冷饮者煎五苓散送下半夏枳术丸服

之

治伤冷饮不恶寒者服中亦不觉寒惟觉夯闷身重

饮食不化者或小便不利煎去桂五苓散依前斟酌

服之

假令所伤前后不同以三分为率热物二分伤生冷

内外伤寒辩惑论 卷下 第 20b 页 WYG0745-0395b.png

硬物一分用寒药三黄丸二停用热药木香见睍丸

硬物一分用寒药三黄丸二停用热药木香见睍丸一停合而服之又如伤生冷物二分伤热物一分用

热木香见睍丸二停用寒药二黄丸一停合而服之

假令夏月大热之时伤生冷硬物当用热药木香见

睍丸治之须少加三黄丸谓天时不可伐故加寒药

以顺时令若伤热物只用三黄丸可谓此三黄丸时

药也

假令冬天大寒之时伤羊肉湿面等热物当用三黄

内外伤寒辩惑论 卷下 第 21a 页 WYG0745-0395c.png

丸治之须加热药少许草豆蔻丸之类是也为引用

丸治之须加热药少许草豆蔻丸之类是也为引用又为时药经云必先岁气无伐天和此之谓也馀皆

仿此

吐法宜用辩上部有脉下部无脉

上部有脉下部无脉其人当吐不吐者死何谓也下部

无脉此所谓木郁也饱食过饱填塞胸中胸中者太阴

之分野经云气口反大于人迎三倍食伤太阴故曰木

郁则达之吐者是也

内外伤寒辩惑论 卷下 第 21b 页 WYG0745-0395d.png

瓜蒂散

瓜蒂散瓜蒂 赤小豆

右二味为极细末每服一钱七温浆水调下取吐为

度若不两手尸脉绝无不宜便用此药恐损元气令

人胃气不复若止是胸中窒塞闷乱不通以指探去

之如不得吐者以物探去之得吐则已如食不去用

此药去之

解云盛食填塞于胸中为之窒塞两手寸脉当主事两

内外伤寒辩惑论 卷下 第 22a 页 WYG0745-0396a.png

尺脉不见其理安在胸中有食故以吐出之食者物也

尺脉不见其理安在胸中有食故以吐出之食者物也物者坤土也是足太阴之号也胸中者肺也为物所填

肺者手太阴金也金主杀伐也与坤土俱在于上而旺

于天金能尅木故肝木生发之气伏于地下非木郁而

何吐去上焦阴土之物木得舒畅则郁结去矣食塞于

上脉绝于下若不明天地之道无由达此至理水火者

阴阳之徵兆天地之别名也故曰独阳不生独阴不长

天之用在于地下则万物生长矣地之用在于天上则

内外伤寒辩惑论 卷下 第 22b 页 WYG0745-0396b.png

万物收藏矣此乃天地交而万物通也此天地相根之

万物收藏矣此乃天地交而万物通也此天地相根之道也故阳火之根本于地下阴水之源本于天上故曰

水出高源故人五脏主有形之物物者阴也阴者水也

右三部脉主之遍见于寸口食塞其上是绝五脏之源

源绝则水不下流两足竭绝此其理也何疑之有

重明木郁则达之之理

或曰食盛填塞于胸中为之窒塞也令吐以去其所伤

之物物去则安胸中者大阴肺之分野木郁者遏于厥

内外伤寒辩惑论 卷下 第 23a 页 WYG0745-0396c.png

阴肝木于下故以吐伸之以舒阳和风木之气也此吐

阴肝木于下故以吐伸之以舒阳和风木之气也此吐乃泻出太阴之塞何谓木郁请闻其说荅曰此大神灵

之问非演说大道不能及于此天地之间六合之内惟

水与火耳火者阳也升浮之象也在天为体在地为用

水者阴土也降沈之象也在地为体在天为殒杀收藏之

用也其气上下交则以成八卦矣以医书言之则是升

浮降沈温凉寒热四时也以应八卦若天火在上地水

在下则是天地不交阴阳不相辅也是万物之道大易

内外伤寒辩惑论 卷下 第 23b 页 WYG0745-0396d.png

之理绝减矣故经言独阳不生独阴不长天地阴阳何

之理绝减矣故经言独阳不生独阴不长天地阴阳何交会矣故曰阳本根于阴阴本根于阳若不明根源是

不明道故六阳之气生于地则曰阳本根于阴以人身

言之是六腑之气生发长散于胃土之中也既阳气鼓

舞万象有形质之物于人为浮散者也阴极必反阳极

变阴既六阳升浮之力在天其力尽是阳道终矣所以

鼓舞六阴有形之阴水在天在外也上六无位必归于

下此老阳变阴之象也是五脏之源在于天者也天者

内外伤寒辩惑论 卷下 第 24a 页 WYG0745-0397a.png

人之肺以应之故曰阴本源于阳水出高源者是也人

人之肺以应之故曰阴本源于阳水出高源者是也人之五脏其源在于肺者背也背在天也故足太阳膀胱

寒生长其源在申故阴寒自此而降以成秋收气寒之

渐也降至于地下以成冬藏伏诸六阳在九泉之下者

也故五脏之气生于天以人身是五脏之气收降藏沈

之源出于肺气之上其流下行沈坠万化有形质之物

皆收藏于地为降沈者也物极必反阴极变阳既六阴

降沈之力在地其力既尽是阴道终矣是老阴变阳反

内外伤寒辩惑论 卷下 第 24b 页 WYG0745-0397b.png

初九无位是一岁四时之气终而复始为上下者也莫

初九无位是一岁四时之气终而复始为上下者也莫知其纪如环无端且大阴者肺金收降之气当居下体

今反在于上抑遏厥阴风木反居于下是不得上升也

故曰木郁故令其吐出窒塞有形土化之物使太阴秋

肺收于下体复其本以衰之始上升手足厥阴之木元

气以伸其舒畅上升之志得其所矣又况金能尅木以

吐伐之则金衰矣金者其道当降是塞因塞用归其本

矣居于上则遏其木故以吐伸之使泻金以助木也遍

内外伤寒辩惑论 卷下 第 25a 页 WYG0745-0397c.png

考内经中所说木郁则达之之义止是食伤太阴有形

考内经中所说木郁则达之之义止是食伤太阴有形之物窒塞于胸中尅制厥阴木气伏潜于下不得舒伸

于上止此耳别无异说以六淫有馀运气中论之仲景

伤寒论云懊憹烦躁不得眠不经汗下谓之实烦瓜蒂

散主之曾经妄汗妄吐妄下谓之虚烦者栀子豉汤主

之

老夫欲令医者治阴阳之證补泻不至错误病家

虽不知医明晓所得之病当补当泻之法将黄帝

内外伤寒辩惑论 卷下 第 25b 页 WYG0745-0397d.png

针经第一卷第五篇说形气有馀不足当补当泻

针经第一卷第五篇说形气有馀不足当补当泻之理录之于前予自注者附之

黄帝曰形气之逆顺柰何岐伯荅曰形气不足病气有

馀是邪胜也急当泻之形气有馀病气不足急当补之

形气不足病气不足此阴阳俱不足也不可刺之刺之

重不足重不足则阴阳俱竭血气皆尽五脏皆枯筋骨

髓枯老者绝灭壮者不复矣形气有馀病气有馀此谓

阴阳俱有馀也急泻其邪调其虚实故曰有馀者泻之

内外伤寒辩惑论 卷下 第 26a 页 WYG0745-0398a.png

不足者补之此之谓也经曰刺不知逆顺真邪相传满

不足者补之此之谓也经曰刺不知逆顺真邪相传满者补之则阴阳四溢肠胃充廓肝肺内填阴阳相错虚

而泻之则经脉空虚血气枯竭肠胃㒤辟皮肤薄著毛

腠夭樵子之死期故曰用针之要在于知调阴与阳调

阴与阳精气乃光合形与气使神内藏故曰上工平气

中工乱脉下工绝气危生故曰下工不可不慎也必审

五脏变化之病五脉之应经络之实虚皮肤之柔粗而

后取之也

内外伤寒辩惑论 卷下 第 26b 页 WYG0745-0398b.png

圣人垂慈之心已详矣不合立言老夫诚恐市井庄

圣人垂慈之心已详矣不合立言老夫诚恐市井庄农山野间人不知文理故以俚语开解之云但病来

潮作之时病气精神增添者是为病气有馀乃邪气

胜也急泻之以寒凉酸苦之剂若病来潮作之时神

气困弱者为病气不足乃真气不足也急补之以辛

丼温热之剂不问形气有馀并形气不足只取病气

有馀不足也不足者补之有馀者泻之假令病气有

馀者当急泻之以寒凉之剂为邪气胜也病气不足

内外伤寒辩惑论 卷下 第 27a 页 WYG0745-0398c.png

者当急补之以辛丼温热之剂此真气充足也夫形

者当急补之以辛丼温热之剂此真气充足也夫形气者气谓口鼻出气息也形谓皮肉筋骨血脉也形

胜者为有馀消瘦者为不足其气者审口鼻中气劳

役如故为气有馀也若喘息气促气短或不足以息

者为不足也故曰形气也乃人之身形中气血也当

补当泻全不在于此只在病势潮作之时病气有馀

者是邪气胜也急当泻之如潮作之时精神困弱语

言无力及潮语者是真气不足也急当补之若病人

内外伤寒辩惑论 卷下 第 27b 页 WYG0745-0398d.png

形气不足病来潮作之时病气亦不足是乃阴阳俱

形气不足病来潮作之时病气亦不足是乃阴阳俱不足也禁用针宜补之以其药不可以尽剂不炙弗

已脐下一寸五分气海穴是也凡用药若不本四时

以顺为逆四时者是春升夏浮秋降冬沈乃天地之

升浮化降沈(化者脾土/中造化也)是为四时之宜也但言补之

以辛丼温热之剂及味之薄者诸风药是也此助春

夏之升浮者也此便是泻秋收冬藏之药也在人之

身乃肝心也但言泻之以酸苦寒凉之剂并淡味渗

内外伤寒辩惑论 卷下 第 28a 页 WYG0745-0399a.png

泄之药此助秋冬之降沈者也在人之身是肺肾也

泄之药此助秋冬之降沈者也在人之身是肺肾也用药者宜用此法度慎毋忽焉

内外伤寒辩惑论 卷下 第 28b 页 WYG0745-0399b.png

内外伤辩惑论卷下